空の産業革命を実現するテクノロジーが空中ドローン(関連記事:注目テクノロジー◎空中ドローン前編)/後編)だとすれば、海洋分野においてビジネスに変革をもたらす可能性を持つ技術は“水中ドローン”です。

四方八方を海で囲まれた島国である日本は、排他的経済水域(EEZ/*1)で世界第6位。EEZや領海、延長大陸棚など日本の権利がおよぶ海域面積は465万平方キロメートルにも達し、国土の約12倍もの広さとなります。

(*1)領海の基線から外側200海里(約370km)の線までの海域(領海除く)と、その海底およびその下

これまでも水産資源の利用や干拓、物資や人の海上輸送など海洋開発が進められてきましたが、対象分野は広がっており、海洋石油・天然ガス開発や海洋再生エネルギー開発、海底鉱物資源開発、海洋空間利用などへの期待が高まります。

とはいえ、海洋開発はまだまだ未知の領域が多いのが現実。理由は明白であり、人が立ち入ることが難しい過酷な環境であるからです。

また、海洋分野では他の産業と同じように人材不足の課題を抱えています。これまで水中での作業を担ってきた潜水士などの高齢化が進み、後継者が不足する状況が顕在化しています。

こうした課題を解決し、新たな海洋開発を推進するテクノロジーとして注目されているのが水中ドローンです。認知度や活用において、空中ドローンに遠く及びませんが、日本の海洋環境を鑑みればビジネスの可能性はかなり大きいといえます。本稿では、水中ドローンの基礎知識を解説していきましょう。

水中ドローンの歴史と市場性

水中ドローンというと最近の技術と思われがちですが、その前身となる開発は空中ドローンと同じように、かなり以前から始まりました。一般的には1960年代といわれており、主に軍事用途や研究機関、海事分野の専門企業などで利用されてきました。

例えば、墜落した事故機や沈没船の回収、海難事故の救助活動、掃海、ガス田や油田の開発などが主な用途。1980年代には人が潜れる限界を超えた深度まで潜航できるようになり、今では深さ3000メートル程度まで到達が可能です。

こうした用途的な特性から当時の水中ドローンの機体は大きく重く、導入コストもかなり値の張るもので、活用も一部の専門領域に留まっていました。

それが広く認知されるようになったきっかけは、空中ドローンと同じくホビー向けの安価なモデルが登場した2015年頃のことです。

以降、急速に進化する空中ドローンの技術が転用されたことで水中ドローンも高性能化を背景に、産業用途に耐え得る一般向けモデルが2017年頃から相次いで登場しました。これを機に小型のエントリークラスからハイエンド機までラインアップが増えるに伴い活用先は広がり、普及にも弾みがつきました。

とはいえ、水中ドローンの市場はまだまだ黎明期といわれており、技術的にも劇的に進化する可能性があると期待が寄せられています。

海洋無人機の定義と種類

そもそも水中ドローンとは何でしょうか。実は、統一された明確な定義はありません。遠隔操作や自律飛行により空を飛ぶ無人航空機をドローンと呼んでいることから、その延長として海や河川の中を航行する無人機という意味で、水中ドローンと俗称されるようになりました。

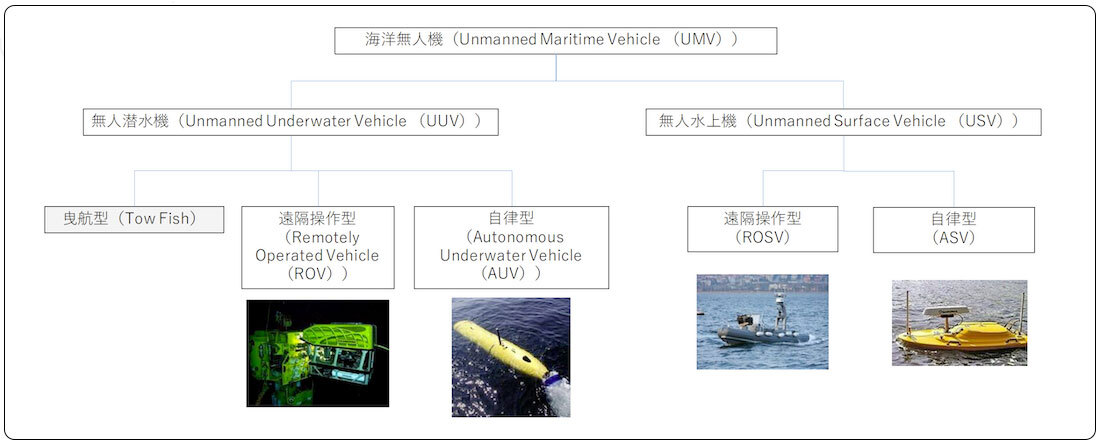

厳密にいえば、水中ドローンは、「海洋無人機(Unmanned Maritime Vehicle:UMV)」に含まれるもの。国土交通省では、図1に見られるようにUMVを細かく区分しています。

UMVは、水中を潜航する「無人潜水機(Unmanned Underwater Vehicle:UUV)」と水面を航行する「無人水上機(Unmanned Surface Vehicle:USV)」に大別されます。

さらに、無人の潜水機は母船に引っ張られる「曳航型(Tow Fish)」、基地局や母船などから遠隔で操作する「遠隔操作型(Remotely Operated Vehicle:ROV)」、遠隔操作が不要な「自律型(Autonomous Underwater Vehicle:AUV)」に分けられています。

また、無人水上機も「遠隔操作型(ROSV)」と「自律型(ASV)」に分類されています。このうち、ASVは水面上を航行しながら、AUVと母船(もしくは基地局)との通信の中継局として用いられるのが一般的となっています。

このようにUMVにはさまざまな種類があり、このうち水中ドローンと称されるのは「ROV」と「AUV」と理解しておけばよいでしょう。

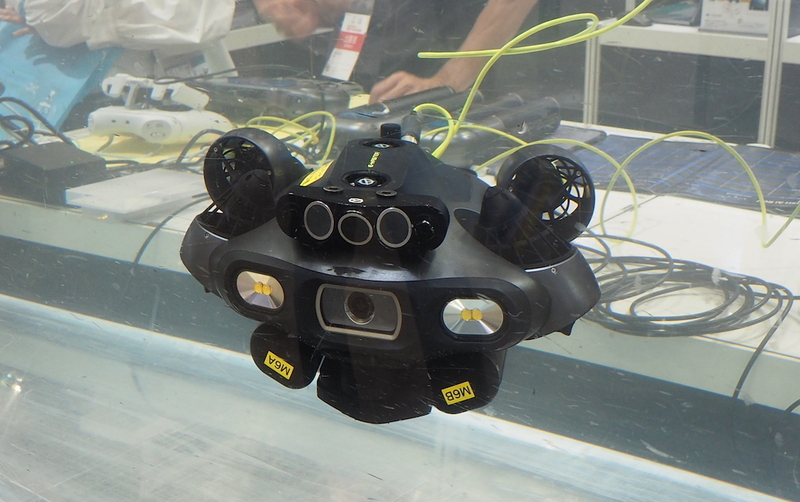

いずれもプロペラと油圧モーターや電気モーターを組み合わせたスラスターと呼ばれる推進機により航行するという動作構造を基本とします。これはマルチコプター型空中ドローンと同様。この点も、水中ドローンと呼ばれる所以となっています。

ROV(遠隔操作型水中ドローン)とは

ROVは、端的にいえば有線(ケーブル)を介して遠隔操作する水中ドローンです。基地局や海洋上の母船と機体はケーブルでつながっています。このケーブルは「テザーケーブル」や「アンビリカブルケーブル」などと呼ばれており、操作信号や映像をやり取りします。

一般的にはテザーケーブルと呼ばれることが多く、ケーブルを介して機体に給電を行う仕組みの場合にアンビリカブルケーブルという例が多いようです。

現在、水中ドローンのタイプとしては、ROVがほとんどという状況となっています。というのも、電波の減衰など後述する水中ならではの課題から、ケーブル接続が前提のROVが開発の中心となってきことが理由です。

それゆえラインアップも充実しており、エントリー機からハイエンドクラスまで揃っています。一般的にはエントリークラスは小型軽量モデル、上位クラスになるほど過酷な環境でも耐え得るように機体サイズは大きく質量も重くなり多機能化します。

水中ドローンにおけるラインアップは、例えばハイエンド機ならあらゆる用途に使えるといった、単なるグレードの問題ではありません。海中の環境は多種多様であり、狭い場所であれば小回りの利くエントリー機といった具合に用途や状況に応じてそれぞれを使い分けることが求められます。

AUV(自律型水中ドローン)とは

一方、AUVはケーブルレスタイプの水中ドローンです。自律型海洋無人機という名前の通り、あらかじめプログラムされた通りに航行し、潜航ルートからの逸脱や障害物回避、緊急浮上などを水中ドローン自身が判断する性能を備えています。

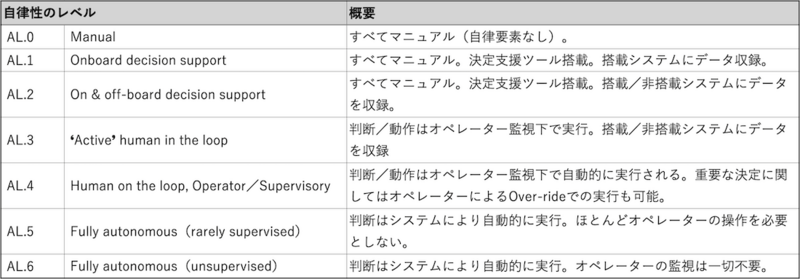

自律航行の指標として、イギリスのLloyd’s Register(ロイドレジスター/*2)が水中ドローンの自律レベルを定義しています(表1)。

(*2)海事産業向けの工学や技術の研究・教育に取り組む国際的な組織

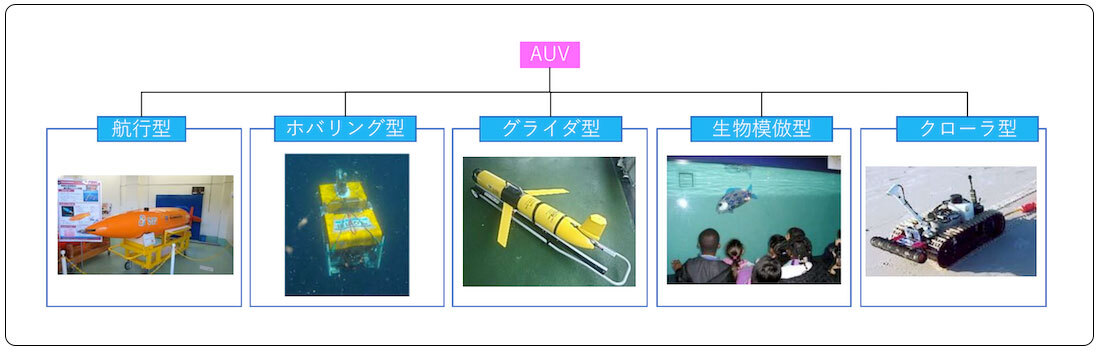

また、AUVにもさまざまな種類があり、機体の形状や航行スタイルなどにより大きく5つのタイプに分けられています(図2)。

航行型:流線型の形状が一般的で、消費電力を抑えた高速移動により長距離航行が可能。主な用途は、広範囲の海底地形探査やパイプライン検査などです。

ホバリング型:航行型よりも多くのスラスターを備えており、定点保持/その場回頭や低速移動時などにおいて自由度が高く、特定箇所の重点調査などに用いられます。

グライダー型:スラスターを搭載しておらず、重心位置の移動により上昇・下降を行います。無音で低消費電力を特徴とし、航行型よりも長期かつ広域展開が可能なことから、長期海洋環境調査や海中の生物調査を主な用途とします。

生物模倣型:生物を模倣した機体が特徴。プロペラ型スラスター以外の推進力で移動します。

クローラ型:車輪やキャタピラを持ち、海底に着底して移動します。

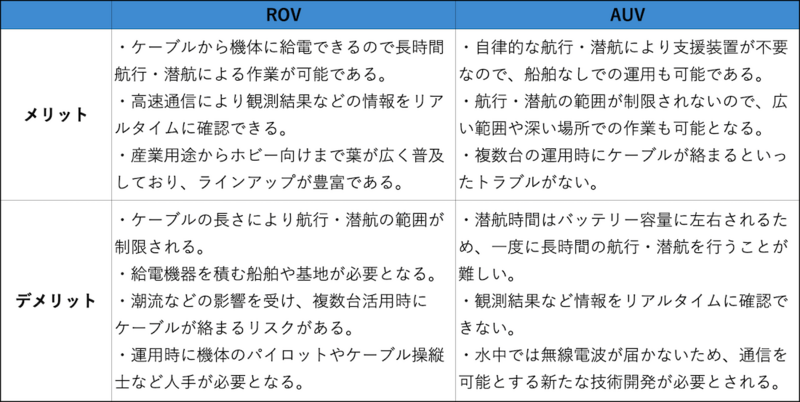

ROVとAUVの違い

60年近い歴史を持つ水中ドローンは、ROVタイプをベースに進化してきました。このため、欧米では今でもROVとの呼称が一般的です。実用化という点ではROVが先行しましたが、開発自体はAUVもROVと同じ頃から開始されています。しかし、技術面などさまざまな要因からAUVの実用化は遅れました。

現在、事業用に使える一般向け水中ドローンでも小型ROVがほとんどという状況ですが、AUVにはROVの課題を解決するメリットがあります(表2)。普及に向けての課題はあるものの技術進化により解決されれば、水中ドローン活用の幅はさらに広がると思われます。

なお、最近ではuROV(untethered ROV)というタイプの開発も進んでいます。untetheredは、「縛られない」といった意味です。明確な定義はありませんが、母船と機体における位置・制御信号などのやり取りを音響通信といった技術を介して行い遠隔操作するもの、動力源を機体に搭載して機体と母船は直径1ミリ程度の光ファイバーケーブルでつながれたものなどが、このタイプにカテゴライズされています。こうした特徴から、uROVはROVとAUVの中間的な存在ともいえるでしょう。

活用領域とビジネスの可能性

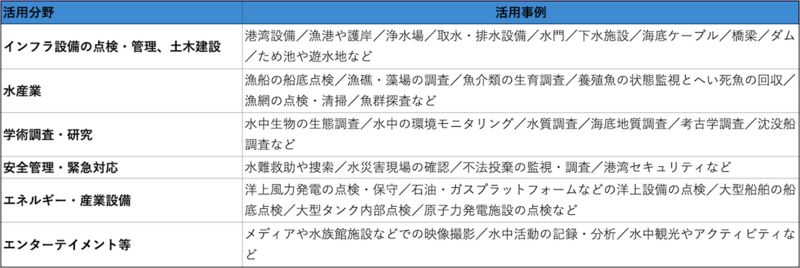

水中ドローンの市場規模は、急速に拡大しています。その国内販売市場規模は2020年の19億円から2025年には約62億円に達するとのこと(*3)。これは製品販売の規模ですから、実際に水中ドローンを活用したビジネス市場としてはさらに大きな規模になると推察されます。

(*3)出典:インプレス総合研究所の資料による

一般社団法人日本水中ドローン協会によれば、水中ドローンを取り巻く環境は2020年のコロナ禍をきっかけに大きく変化したといいます。以前は、認知度の低さや専門知識を持つ人材の不足、ノウハウ(導入事例)不足、機体を含めた高価な導入コストといった課題がありました。それが2022年以降、海洋分野でも高齢化などに起因する人手不足などを背景に、海洋産業のDX推進やスマート化へのニーズが高まります。

さらに、前述したように空中ドローンの技術転用により、水中ドローンも高性能化やセンサー技術の進化、操作性の向上や機体の低価格化などにより導入のハードルは下がりました。

行政も、さまざまな方面から事業者のDX推進を後押ししていることは周知の通り。その好例は補助金でしょう。実際、「IT導入補助金(関連記事:補助金解説◎IT導入補助金2025」)や「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり・商業・サービス革新事業補助金」、「水産業のスマート化推進支援事業」などを利用して水中ドローンを導入し新規参入する事業者が増えているそうです。

すでに水中ドローンは養殖場やインフラ点検、藻場調査など幅広く活用されていますが、その活用領域はさらに広がっていくと期待されています(表3)。

さらなる普及に向けて解決すべき課題

ここまで見てきたように、機体の駆動原理やセンサーによる機体制御や情報取得、機体の操縦方法などは空中ドローンと類似していますが、実際の運用では空とは異なる水中ならではの難しさがいくつもあります。水中ドローンの普及には、環境整備を含めて課題の解決が必要です。

例えば、空と水中との大きな違いは「機体制御」に関するものです。先にも言及しましたが、海や河川の中における最大の課題は電波の減衰が大きいこと。空中ドローンのように衛星測位システム(GNSS)などの無線技術を用いることができません。

また、海洋や河川の環境にはさまざまな浮遊物が付きもの。水中の透明度が失われ濁っており、視界不良という状況がほとんどです。深度が増せば、光も減衰するため暗くなります。

いずれにしても、水中では位置情報や映像を活用して機体をコントロールすることが難しいのです。こうした理由から、水中ドローンではROVタイプが主流となっているわけです。しかも、ROVだからといって運用が楽になるわけではありません。

空中ドローンで例えるなら、薄暗い(あるいは真っ暗な)空でケーブルをつないだ機体を搭載ライトの明かりだけを頼りに映像を見ながら操縦するようなもの。その運用の難しさをイメージできるのではないでしょうか。

もちろん、こうした水中ドローンの普及を妨げる物理的な環境要因は技術進化により解決される方向にあります。

音波を利用したUSBL(Ultra Short Base Line)装置やDVL(Doppler Velocity Log)、ソナーといった代替技術が用いられています。水中で取得した映像データをソフトウェア処理により改善し、視認性のよい映像に補正する水中画像画質改善システムなども登場しています。

また、法制度などの整備も急がれます。水中ドローンにおいては、空中ドローンのように法制度は整っておらず、水中ドローンそのものを規制する法律や制度はありません。

しかし、その運用においては関連する法律に則すことが必要です。水中ドローンを利用するうえで確認すべきものとしては、港則(こうそく)法や港湾法、河川法、海上交通安全法など意外に多いだけに、入念な事前調査が求められます。

インフラ設備点検・管理や水産業といったそれぞれの活用分野においても、技術面での課題やガイドラインが整備されなければなりません。

例えば、国土交通省海事局は、海洋石油やガス開発の生産施設、洋上風力発電施設などの検査を想定した「AUVの安全運用ガイドライン」を公開していますが、さまざまな活用分野でこうした指針が必要でしょう。 以上、水中ドローンの基礎知識、活用例や期待されるビジネス領域などを見てきました。産官学による法規制やガイドラインの整備、技術開発、人材育成などの本格化はこれからですが、将来的に水中ドローンが海洋ビジネスにおいて大きな役割を果たすことは間違いありません。

海洋領域ではすでに空中ドローンの活用も進んでおり、双方の相乗効果によりビジネスが急速に発展する可能性を秘めているといえそうです。

| ここがポイント! |

| ●海洋無人機にはさまざまな種類があり、このうち水中ドローンに相当するのは「ROV」と「AUV」である。 |

| ●水中ドローンの開発は1960年代に始まったが、普及の端緒は2015年頃。コロナ禍を境に状況は大きく変化した。 |

| ●主流はケーブルを介して遠隔操作するROVタイプで、自律航行のAUVは今後の進化が期待される。 |

| ●幅広い分野での活用が期待されるも、技術的な課題の解決や法制度の整備が待たれる。 |

外部リンク

一般社団法人日本水中ドローン協会

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら