空の産業革命やデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)を実現する技術として注目されている「空中ドローン(無人航空機)」。前編では無人航空機の定義や種類、飛行方法などを解説しました。

最近になって登場してきたテクノロジーのように感じられますが、開発そのものは1940年代に始まっており、主に軍事分野で先行活用されていました。それが1980年代後半に産業界の一部でドローンが使われ、趣味向けのホビー用ドローンの認知の広がりをきっかけに、ビジネス分野でも徐々にドローンが活用されるようになりました。

年々、技術進化を背景にドローンは幅広い分野での導入や活用が期待されるようになってきました。とはいえ、ドローン活用においては、航空法や電波法などの法律、自治体ごとの条例など遵守すべき制度が多いのも現実です。

「注目テクノロジー解説◎空中ドローン」の後編では、ドローンを取り巻く社会環境、ビジネス分野での実例や期待される活用方法などについて解説していきます。

空中ドローンを取り巻く法制度や規制

ドローンを飛ばすにあたっては、国内の法制度が適用されます。日本における空中ドローンの飛行ルールを定めた法規制としては、「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」が挙げられます。

航空法とは、航空機、ドローンやラジコン機などの無人航空機の航行の安全を確保するための規則などを定めた法律です。この法律は1952年に施行されましたが、成立当初はドローンを規定する内容は盛り込まれていませんでした。ドローンの飛行ルールが定められたのは、2015年12月に施行された改正航空法においてです。

それまでも農業など一部の産業でドローンは活用されていましたし、趣味向けのホビー用ドローンも販売されていました。しかし、法制度が整っていなかったことから事実上、自由に飛行させることができたわけです。

ドローンを対象とした法制度が整備される発端は、「首相官邸ドローン落下事件」でした。2015年4月22日に内閣総理大臣官邸の屋上に、放射線マークを貼った容器が積載された小型無人機が侵入したのです。後日、福井県在住の男性が出頭し、威力業務妨害で逮捕されました。余談ですが、男性は「原発政策に不満があり意図的に侵入させた」と供述したといいます。

ドローンが一般に広がり始めた時期に起きた、空という警備が手薄な盲点を突いた同事件を契機に、ドローンの法規制が本格化。前述したように、2015年12月の改正航空法施行につながったわけです。

前編でも言及した通り、この改正航空法で「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」(航空法第11章)として、ドローンは無人航空機(*1)であることが定義されました。

(*1)当初、「機体重量200g(バッテリー含む)未満は除く」とされたが、2022年の無人航空機登録制度の開始時に、「100g(同前)未満は除く」と、再定義された

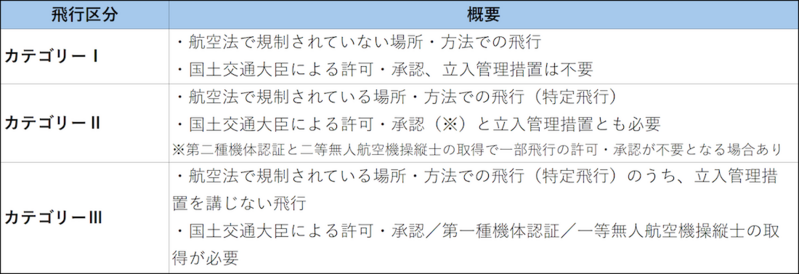

航空法では空中ドローンを無人航空機と定義すると共に、無人航空機の飛行について空域や飛行の方法により3つのカテゴリー(カテゴリーI~カテゴリーⅢ)が設けられています(下表)。カテゴリーの数字が大きいほど高度な飛行となり、国の許可・承認や資格などの取得が必須の要件となります。

基本的に、特定飛行を実施するカテゴリーIIとカテゴリーⅢでは、国土交通大臣による許可・承認が必要です。特定飛行とは、航空法で定められている飛行空域(原則として飛行が禁止されているエリア)と飛行方法のことで、具体的には下記の10項目が規定されています。

〈飛行空域〉

・空港等の周辺

・地上から150m以上の空域

・人口集中地区(DID)の上空

・緊急用務空域(消防や救助、警察業務など緊急時の有人航空機の安全確保を必要とするエリア)

〈飛行の方法〉

・夜間飛行(日中に飛行させることが原則)

・目視外飛行(目視の範囲内で飛行させることが原則)

・30m未満飛行(人や物件との距離は30m以上を確保することが原則)

・イベント上空の飛行(催し場など人が集まる場所での飛行は原則禁止)

・危険物の輸送(危険物の輸送は原則禁止)

・物件投下(モノの投下は原則禁止)

航空法では、無人航空機が「航空機や地上にいる人の安全に影響を与える場所での飛行を原則禁止」しており、具体的な規定としてこれらの項目が挙げられています。禁止された空域や方法で飛行する場合、「国土交通大臣の許可・承認が必要」です。ただし、災害時などの捜索や救助のためにドローンを飛行させる場合、これらの規定は適用しないとされています。

「小型無人機等飛行禁止法」で規定される飛行ルール

一方、小型無人機等飛行禁止法は、その正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律」といい、前述の首相官邸ドローン落下事件を踏まえ、国の重要施設に対する上空からのリスクを防止するために2016年4月に施行されました。

この法律に該当する小型無人機等とは、「飛行機や回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。

「機体本体およびバッテリー重量は関係ない」とされており、航空法では対象外となる100g未満のドローンも、小型無人機等飛行禁止法の適用を受けることとなります。

対象となるドローンは、同法で規定する施設と周辺地域の上空を飛行することができません。具体的な空域は、「国会議事堂や官邸、危機管理を担う行政機関庁舎、皇居などの国の重要施設等」や「外国公館等」、「防衛関係施設」、「原子力事業所」、「主要空港」とされ、これら施設の敷地(レッドゾーン)とその周囲約300mエリア(イエローゾーン)の上空では飛行が禁止されています。

規定された対象地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、対象施設の管理者などの同意を得て、管轄する都道府県公安委員などに通報することが求められます。違反者に対してはドローンの退去などが命令され、従わない場合には罰則が科されます(*3)。特に、レッドゾーンを飛行した場合には、命令の有無に関わらず罰則が適用されます。

(*3)警察官等は、やむ得ない限度においてドローンの飛行妨害や損壊などの必要な措置の実行が可能

ここまで航空法と小型無人機等飛行禁止法の概要を見てきましたが、ドローンの飛行に関係するルールはこれだけではありません。多くの地方公共団体が無人航空機の飛行を制限する条例を定めている他、ドローンは上空で無線を使うため電波法令に従うことが必要です。

また、総務省はドローンで撮影した映像のネット上での取り扱いについてのガイドラインを公開しており、ドローン活用では幅広い法律やルールに気を配らなければなりません。

空の産業革命へのロードマップ

もう一つ、ドローン活用で理解しておきたいのが「飛行レベル」です。飛行レベルとは、ドローンの社会実装に向けたステップをレベルごとに規定したもので、官民協議会が定めています。官民協議会は、小型無人機の活用促進や安全確保のための施策を進めることを目的に2015年に設立された官民の幅広い関係者の知見を結集して協議を行う場で、年に数回ほど開催されています。

2017年には、「空の産業革命に向けたロードマップ」が策定され、ドローン運用の実現目標としてステップごとに定められたのが飛行レベルでした。

このロードマップは官民協議会において毎年更新され、本稿執筆時点における最新版は「空の産業革命に向けたロードマップ2024(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/pdf/roadmap2024.pdf)となります。

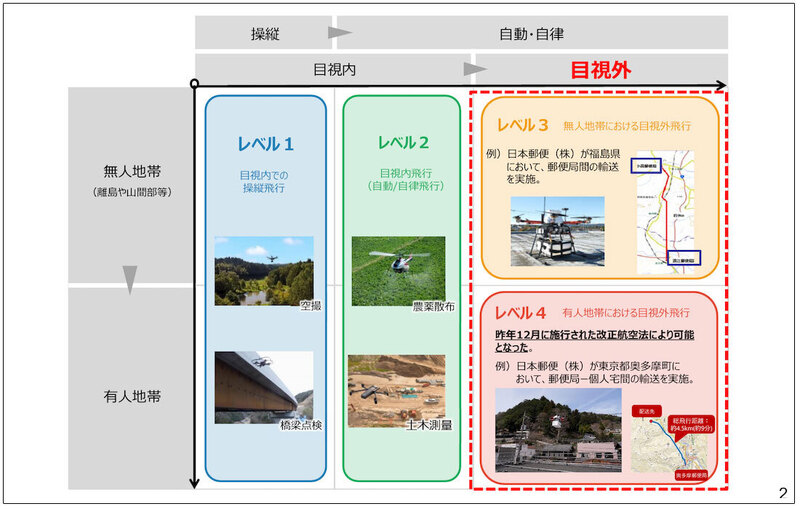

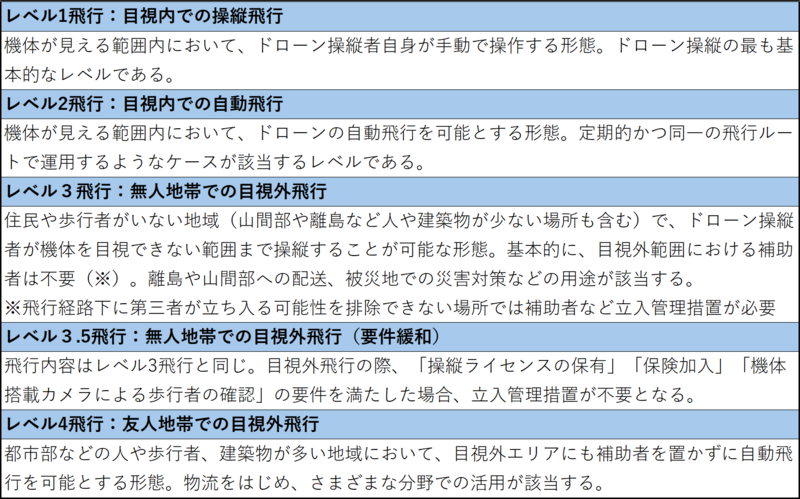

ロードマップでは、2022年12月に解禁された「レベル4飛行」まで定められています。個々の飛行レベルの概要は下図・下表の通りです。

基本的に、飛行レベルは「操縦飛行か自動・自律飛行か」「目視内飛行か目視外飛行か」「無人地帯か友人地帯か」により区分されています。レベルが上がるほど、運航リスクは上がるため求められる要件のハードルも高くなります。

例えば、最も高度な飛行レベル4では人口が密集するエリアの上空を目視外で自律飛行します。万一、積載物や機体が落下するようなことがあれば、被害は深刻です。

それだけに、レベル4では「第一種機体認証を取得した機体の利用」や「一等無人航空機操縦士の技能証明を取得した飛行者」、「リスク評価にもとづいた飛行マニュアルなどの作成」、「国土交通大臣による飛行の許可・承認」など、運航するために満たすべき必須要件は厳しいものとなっています。

機体認証とは、「特定飛行の実施を目的とするドローンの強度や構造、性能について、設計や製造過程および現状が安全基準に適合するか検査し、安全性を確保するための制度」。第一種機体認証は、立入管理措置を講ずることなく特定飛行を目的とした機体で、認証取得後の有効期間は1年間です。この機体認証には第二種もあり、こちらは立入措置を行ったうえでの特定飛行を目的とした機体で、有効期限は3年間となっています。

無人地帯での目視外飛行を行うレベル3飛行では、飛行経路下に第三者が立ち入る可能性を排除できない場合、補助者や看板などを配置して飛行エリア内に立ち入ることを阻止する、また道路横断前に一時停止するといった立入管理措置が求められます。事業者からは、これらの要件緩和が要望されていました。

そこで、無人地帯での目視外飛行による事業化の促進を目的に、2023年12月に「レベル3.5飛行」が設けられました。

同レベルでは、「無人航空機操縦ライセンスの保有」「第三者賠償責任保険の加入」「機上カメラによる歩行者の有無の確認」といった要件を満たせば、立入管理措置や一時停止が不要(*4)となります。

(*4)レベル3飛行で必要な他の要件まで撤廃されるわけではない

ビジネスで期待される幅広いユースケース

産業用途では農薬散布などを中心に農業分野で始まったドローンの業務利用ですが、今では幅広い分野での活用が期待されています。農業や林業といった分野では活用が高度化し、ラストワンマイル(目的地に到達するための最終区間)において人手不足解消の切り札とされる物流や配送では普及に向けて法体制などの環境整備を待つ状態であり、この他にもセキュリティ・警備や災害対策、環境の調査研究、保険・金融、スポーツやエンターテインメント、教育、観光など実にさまざまな分野での活用が考えられます。

個々の分野からいくつかピックアップして、どのようにドローンが活用されているのか、あるいは期待されているのかなど、実例を見ていきましょう。

農業・林業・畜産業など

農業分野では、人口減少や高齢化に伴う人手不足の解消や作業の効率化を実現する技術としてドローンが活用されています。利用が先行した農薬散布は導入が広まっており、従来は人が立ち入りにくかった場所も含めて、広範囲をムラなくカバーできるので大幅に作業時間は短縮され、作業者の負担も軽減されます。現在は、上空から一定の場所にだけ農薬をまくピンポイント散布なども実施されており、周辺環境への飛散や作業者の安全を確保しながらの農薬散布が可能となっています。

生育状況などの作物モニタリングでの利用も普及しつつあります。空から膨大な情報を収集し、蓄積された情報をビッグデータとしてAIと組み合わせることにより、収穫予想や流通管理などの「精密農業」の実現を可能とします。

また、山間部がメインフィールドとなる林業などでは、人が足を運びにくい場所も多く、伐採計画や樹木の状態把握、害虫被害の発見などは負担が大きく危険を伴う業務です。これらをドローンにより代替させることで、業務効率の飛躍的な向上が期待されます。

畜産業では、広い放牧地に点在する家畜の位置情報や映像を通した健康状態の把握、牧草地に侵入する外敵対策として巡回警備などにドローン活用が検討されています。

農業や林業、畜産業といった第一次産業では業務効率化のみならず、空撮映像やセンサー情報などから収集した膨大なデータを用いたインテリジェンスなビジネスを実現するためのテクノロジーとしてドローンは位置付けられています。

物流・配送

業界が抱える課題を解決するテクノロジーとして、空中ドローンの活用が最も期待されている分野が物流や配送です。時間外労働規制と人手不足のダブルパンチ(物流2024年問題)により、多くの物流事業者はリソース不足に直面しています。

特に、電子商取引(EC)市場の拡大や高齢化による買い物弱者の増加、さらには配送網の弱体化などを背景に、エンドユーザーの手元に荷物を届けるラストワンマイル配送をどう安定させるかは今後の大きな課題とされています。そこで注目されている技術がドローンというわけです。

ラストワンマイル配送の課題は山積みです。個別宅への配送に加え、時間指定などサービスが多様化している状況下、渋滞や交通規制など道路事情の影響や再配達の発生といった要因でコストと時間がかかるため、いかに効率化するかが問われています。

この解決策として、上空から配達先にアクセスできるドローンを導入できれば飛躍的な効率化が期待できます。無人の空中配送網が構築されれば人手不足の解消はもちろんですが、過疎地、山間部や離島といった既存の物流・配送網ではカバーできなかった領域への対応も可能となります。

また、ラストワンマイルだけでなく、長距離の高速飛行が可能なVTOL(垂直離着陸機/前編参照)などの大型無人航空機が普及し、空路が日常的な交通網として利用されるようになると、物流・配送の在り方そのものが大きく変わるかもしれません。

インフラ点検や管理

現在、公共設備などをはじめとした社会インフラの老朽化も社会問題です。日常生活やビジネスは、橋やトンネル、上下水道、エネルギー関連施設、通信・ネットワーク設備など、さまざまなインフラで支えられています。

不具合や故障を起こせば、社会に大きな影響が出ることは不可避です。それだけにインフラ点検・管理は欠かせません。とはいえ、インフラ点検は手間と時間を要することに加えて、リスクも伴います。この業務にDXをもたらすと期待されている技術がドローンなのです。

例えば、高所作業での危険回避です。橋梁や鉄塔、ビル外壁、プラント上部などを点検する際、作業員が上って目視で確認するのが一般的です。足場を組み確認箇所へ行くには時間がかかり、常に落下事故のリスクと隣り合わせです。

埋設された配管、大規模に張り巡らされたパイプ、貯水槽の内部など人的には対応が難しい場所の点検が必要になることもあります。

こうした作業にドローンの活用が期待され、すでに導入も進みつつある状況です。ドローンならば高所へも短時間でアクセスでき、映像によるリアルタイム確認、カメラやセンサーを用いたさまざまなデータの無人収集などが可能。事故のリスクを回避でき、作業時間やコストの大幅な削減につながります。

AI搭載により自律飛行が可能な超小型ドローンなども製品化されており、人の立ち入れない狭所や複雑な構造物の内部点検にも対応できるように技術は進化してきました。

さらに、画像解析技術とドローンから取得した情報を組み合わせ、インフラ点検を変革するシステムも登場しています。代表的ところでは、ドローンが撮影した腐食やサビ、ひび割れなどをAI分析して、インフラ維持に影響のある場合にアラートを発するといったシステムが挙げられます。こうした点検履歴を蓄積し分析することで、最適な修繕や補強のタイミングを予測するといったことも実現できるでしょう。

セキュリティや警備、監視

ドローンが室内外を自動巡回するといったSFのような風景も現実味を帯びています。見回りや監視、警備などの用途において、ドローンを活用する利点はいくつかあり、例えば上空から広い範囲を俯かんできることが挙げられます。

人の目による地上からの監視では目視できる範囲は限られ、死角なども発生しますが、上空から広範囲を撮影できるドローンでは見落としやすい死角をカバーできます。定期的な自律飛行による巡回プログラムを組むことで、人手不足の解消にもつながります。

また、大勢の人が集まるイベント会場やテーマパークなどでは、効率的な人流コントロールを可能とします。地上からの目線だけでは全体を把握しにくいですが、上空からであれば来場者の流れや入退場口の混雑状況などを的確に把握できるので、適切な誘導を行えます。

他分野と同じく、警備や監視においてもAIを用いた映像解析技術による新たな活用が注目されています。例えば、巡回中に不審者や不審な物体を検知した際に担当者にアラートを発報すると共に、ドローンがそれらを自動追尾するといった仕組みです。こうした体制が整えば、少ない人員で効率的な警備や監視が可能となり、人的監視だけでは生じやすい見落としなども防げます。

その他

上記以外にも、幅広い分野でドローンの導入や活用が期待されます。意外なところでは、製造業や物流などの倉庫管理が挙げられます。大規模な倉庫では在庫の棚卸や管理に膨大な手間と時間を要します。庫内の天井近くまで積み上げられた在庫確認では作業者の安全上のリスクも伴います。これをRFID(*5)システムと組み合わせたドローンを用いることで、業務負担や時間、リスクは大幅に削減されます。

(*5)電波を用いてICタグを非接触で読み書きする自動認識技術

映像や報道などのメディアでは、すでにドローンは積極的に活用されています。CMやネイチャードキュメンタリー、映画などのコンテンツで上空からのダイナミックなカメラワークは有名でしょう。今後は、スポーツや音楽ライブの中継などでも活用が期待されます。

空撮という点では、不動産業などでもドローンを用いて撮影した建物の外観や周辺環境をダイナミックに表現した映像が販促メディアとして利用されています。

また、エンターテイメント分野では、1000機を超える機体を用いて夜空を光のオブジェで彩るドローンショーは有名です。大規模災害が増える中、保険業界では現地調査におけるリスク回避や調査のスピードアップなどを目的に被災や事故に伴う損害調査や確認にドローンは活用され、金融業界では建物などの資産評価に利用されています。

ドローンの産業用途拡大に向けた課題と動向

ビジネス課題の解決や変革を実現するテクノロジーとして有望視されるドローンですが、普及に向けてはまだ課題が残ります。具体的には、「飛行時間」「社会インフラ」「専門人材」などが挙げられるでしょう。

まず、長時間飛行は技術的な課題といえます。現在の主流である回転翼型ドローンの飛行時間は機種サイズやペイロード(最大積載量)などのスペックにより異なりますが、20分から30分前後が一般的。ビジネスへの実装を推進するにはより長い時間の航行が必要です。

とはいえ、現在のバッテリー技術では限界があります。これを打破する方向性はいくつかありますが、例えば機体の大型化や次世代バッテリーの開発などが進んでいます。

基本的に、ドローンは機体が大きいほど重い荷物を搭載して長距離を飛べることから、機体の大型化により長時間飛行を実現する試みは一つの方向性といえるでしょう。次世代バッテリーの開発も進んでおり、水素と酸素を化学反応させて電気を作り出す水素燃料電池を搭載したドローンが実用化されています。

ドローン利用の普及という点では、法制度を含めた社会インフラ整備が欠かせません。前述の通り、ドローン飛行では航空法や小型無人機等飛行禁止法、電波法などで定められた相当数の規制やルールを遵守しなければなりません。

もちろん安全を確保するためですが、厳しい規制がドローンの導入や普及を阻んでいることも事実です。こうした状況を受け、国は技術の進化などを踏まえながら規制緩和を検討しています。新たにレベル3.5飛行を設けた点などは、その証左といえるでしょう。

今後、ドローンが普及し多くの機体が上空を飛行するようになった場合、電波と安全な飛行ルートの確保が必要です。電波障害が発生しない環境を構築すると共に、機体と機体が衝突するのを防ぐための運航管理システムなどの構築も求められるようになります。

また、インフラという意味では、レベル3飛行やレベル4飛行を実現するために必要な機体認証を取得しているドローンがまだまだ少ないことも課題といえるでしょう。今後のラインアップ増加が待たれます。

ビジネス分野でのドローン活用はこれからであり、専門人材の確保と育成も普及に向けて求められます。機体を操縦・コントロールする技術はもちろんのこと、航空法や電波法などの運航管理に関する知識も兼ね備えた人材が必要です。

2022年には、ドローンの国家資格として操縦ライセンス制度が導入されました。「一等無人航空機操縦士(レベル4飛行まで可能)」と「二等無人航空機操縦士(レベル3.5飛行まで可能)」が設けられています。ドローンを飛行させるために必要な知識と能力があることを証明するものであり、レベル3.5飛行以上の実現には国家資格の保有は必須条件です。

ドローンの人材に関わる環境整備は、着手されたばかりです。専門人材の育成についての法制度や資格、スキルアップなどは今後も進でいくと思われます。

なお、ドローンの最新動向については当メディアの記事「展示会レポート◎Japan Drone 2025」で取り上げています。

| ここがポイント! |

| ●ドローン飛行では、「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」「電波法」などの法制度を遵守することが求められる。 |

| ●航空法では、法律で規定される特定飛行において国土交通大臣の許可・承認が必要となる。 |

| ●小型無人機等飛行禁止法では、重要施設やその周辺における飛行が禁止される。 |

| ●ビジネスにおけるドローン活用は、特定業種に留まらず幅広い分野や領域へと広がっている。 |

| ●長時間飛行や、さらなる法制度の整備などドローン普及には課題も残る。 |

外部リンク

e-GOV法令検索「航空法」 警察庁HP「小型無人機等飛行禁止法関係」 国土交通省「無人航空機の飛行ルール」 空の産業革命に向けたロードマップ2024

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら