2025年1月中旬に、「サービス等生産性向上IT導入支援事業(以下、IT導入補助金)」の2025年における実施概要が発表され、3月31日から第1回の申請受付が始まりました(*1)。IT導入補助金は中小企業や個人事業主が労働生産性の向上や業務効率化、デジタルシフト、DX推進に取り組むためのITツールの導入を資金面から支援する施策です。

(*1)第1回の交付申請受付の締切は5月12日

IT導入補助金が施策として初めて講じられたのは2017年のこと。以降、継続的に実施されており、この意味で古参の補助金制度ともいえます。

それだけに、「事業再構築補助金」や「小規模事業者持続化補助金」、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」、中小企業省力化投資補助金の「カタログ型」や「一般型」などと並んで中小企業の経営やDX推進を支援する重要な施策となっています。

国の補助事業ゆえに、制度設計の変更により拡充や見直しなどが例年行われます。2025年は、大枠において2024年とほぼ同じですが、細部などに変更が見受けられます。

本稿では、あらためてIT導入補助金の基礎を踏まえながら2025年の概要と変更点、申請方法を説明すると共に、申請の検討や申請時に押さえておくべきポイントを解説していきます。

IT導入補助金の制度概要

前述した通り、IT導入補助金は正式名称を「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といい、2017年に創設されました。以降、制度設計や要件などを変更しながら継続実施されています。

同制度の目的について、事務局ポータルサイトでは次のように定義づけています。「IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金」。端的にいえば、中小企業や小規模事業者などのデジタル化投資に対して金銭的に支援する制度です。

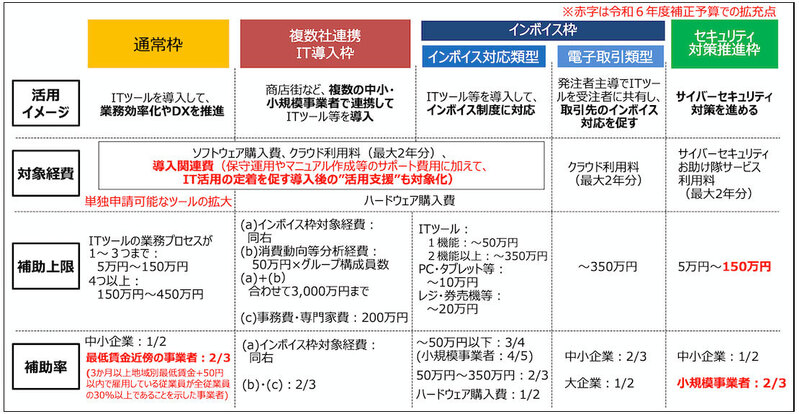

補助額や補助率は申請枠や事業者規模などにより異なりますが、2025年の補助額は最大450万円、補助率は2分の1~5分の4とされています。

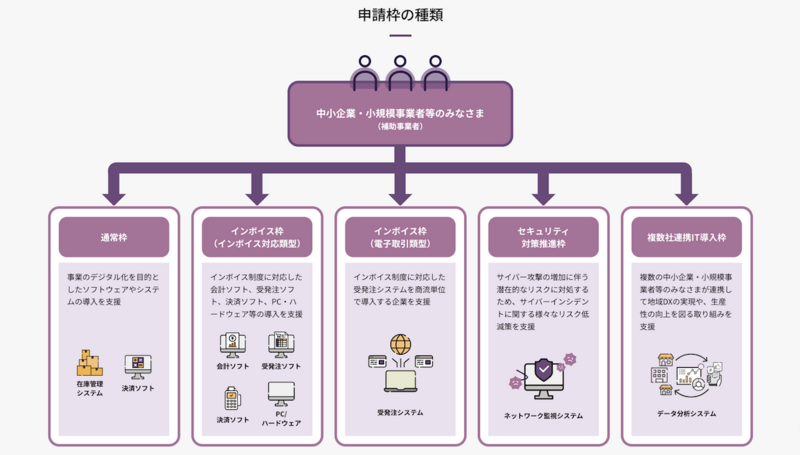

IT導入補助金ではITの導入目的に応じた申請枠が設けられています。2025年は前年から変更はなく、「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」の5つです。それぞれの概要については後述します。

IT導入補助金の特徴としては、「採択率の高さ」や「申請のしやすさ」、「公募回数の多さ」などが挙げられます。

まず、他の補助金制度と比べて採択率がかなり高いことがIT導入補助金のメリットといえます。下表は、2024年の交付決定数と採択率を算出したもの。申請件数の多い通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)とも7割前後の採択率となっています。

全体で見ても2024年の採択率は69.9%に達しています。参考までに、2023年の採択率も全体で75.9%とかなり高いといってよいでしょう。

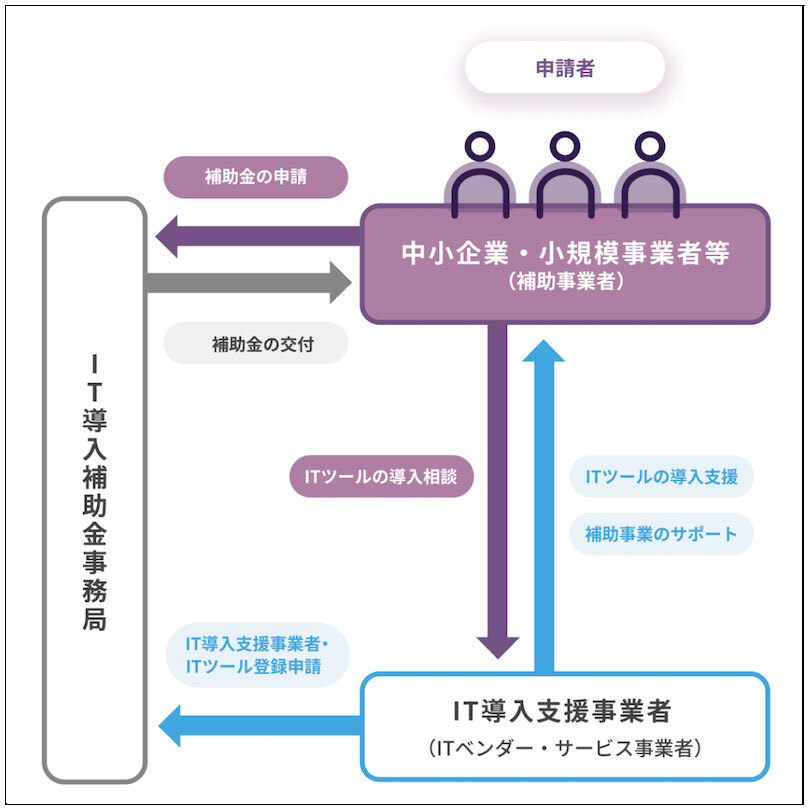

また、申請のハードルが低いことも特徴です。その理由は、「伴走型申請であること」と「難しい事業計画書が不要であること」などです。制度設計として申請者は、事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んでの共同申請が要件となっています(*2)。このIT導入支援事業者と相談しながら申請手続きを行えるため、事業者は単独で準備や手続きを進めるよりも取り組みやすいわけです。

(*2)申請枠の「複数社連携IT導入枠」を除く

補助金など国の支援事業への申請では、さまざまな要件を満たした事業計画書の作成が求められることが多いのは周知の通りです。IT導入補助金の申請でも事業計画の策定は必要ですが、難しいものではありません。

申請受付回数も比較的多く、前年実績は前出の表に記した通り。「通常枠」で合計7回、「インボイス枠(インボイス対応類型)」は12回の公募が実施されました。このため、自社の事業計画を推進するスケジュールに合わせて、申請準備を進めることができます。

とはいえ、IT導入補助金を活用するうえでの留意点もあります。例えば、補助対象となるITツール(ソフトウェアやサービス等)は、事前に事務局の審査を経て補助金のポータルサイトに公開されたものに限定されることです(「複数社連携IT導入枠」を除く)。導入したいITツールが登録されておらず、対象外という可能性もあるわけです。

申請から交付決定、ITツール導入まで数か月を要することがデメリットとなるケースもあります。ツール類は交付決定後に発注・契約することが要件であるため、補助金を利用しない場合に比べて、プロジェクトや計画のプロセスが長くなることは避けられません。

また、交付決定後は3年間にわたって実績報告や事業効果報告が義務付けられている点は、多くの国の施策と同じです。補助金をもらって終わりではないことも踏まえて申請を検討することが必要でしょう。

各申請枠の概要と2025年の変更点

ここまでIT導入補助金の全体的な概要を見てきました。以降、申請枠ごとの概要と、前年からの変更点について解説していきます。

下図は2025年における個々の申請枠の概要をまとめたものです。「通常枠」は最も基本的な申請枠で、「生産性を向上させるITツールの導入費用を支援する」ことを目的としており幅広いデジタルシフトに対応します。

前年、最も申請数と交付件数が多かったインボイス枠には「インボイス対応類型」と「電子取引類型」があります。メインは前者。文字通り、2023年10月に始まったインボイス制度への対応に特化した支援枠で、会計・受発注・決済ソフトに加えて、ソフトと共に導入されるPCやタブレット、レジ、券売機といったハードウェアも補助対象となることが特徴です。

なお、電子取引類型(*3)は発注者が費用を負担してインボイスに対応した受発注ソフトを導入して、受注者である中小企業や小規模事業者などが無償で利用できる環境を整える取り組みを支援するもの。その目的から、申請件数は少なく、前年も1件に留まりました。

(*3)この申請枠については大企業も対象

「セキュリティ対策推進枠」は、中小企業や小規模事業者のサイバーセキュリティ対策を支援することに特化した申請枠で、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているセキュリティサービスを利用する際の費用を支援します。同申請枠については、別途記事での解説を予定しています。

また、「複数社連携IT導入枠」は商店街などでの活用を想定したもので、10者以上の中小企業・小規模事業者などがインボイス制度やキャッシュレス決済などのITツールを支援する申請枠です。

2025年も申請枠は前年と同じですが、細かな部分で制度設計が変更されています。具体的には、「補助対象経費の拡充」「最低賃金近傍の事業者に対する補助率の変更」「補助額・補助率の変更」です。

補助対象経費は、「通常枠」「インボイス(インボイス対応類型)」「複数社連携IT導入枠」の3つの申請枠で拡充されました。

これまでの対象経費だったソフトウェア購入費やクラウド利用料(最大2年分)に、新たに「導入関連費(保守運用やマニュアル作成等のサポート費用に加えて、IT活用の定着を促す導入後の活用支援も対象化)」が追加されました。ITツールを導入して終わりという状況を避け、IT化の効果を最大化することを目的としたものと推察されます。 対象経費に関連して、「通常枠」では単独申請可能なツールの範囲が拡大されました。

「通常枠」では、ITツールが機能プロセスごと(共通プロセス/業種特化型プロセス/汎用プロセス)に分類されており、導入するプロセス数により補助額が異なります。この際、汎用プロセスのみを保有するITツールは単独では交付申請できず、他のプロセスと組み合わせなければ一つのプロセスとしてカウントされません。

従来、ノーコード・ローコードといったビジネスアプリ作成ツールやBI(ビジネス・インテリジェンス)系の分析・解析ツールなどは、汎用プロセスとされていたため、単独申請できませんでした。

2025では単独申請できるITツールの範囲が拡大され、これらも単独で一つのプロセスとしてカウントできるようになったわけです。

また、「通常枠」では最低賃金近傍の事業者を優遇する補助率が追加されました。「3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の30%以上である」ことを示した事業者は、補助率が3分の2となります。 補助額・補助率の変更は、「セキュリティ対策推進枠」で実施されました。補助上限が前年からアップされて150万円に、補助率は小規模事業者について3分の2に拡充されています。

申請の方法(流れ)とポイント

ここからはIT導入補助金の申請方法とポイントについて解説しましょう。新規申請から交付決定までのフローを表したのが下図です。

補助金や助成金などの事業全般にいえることですが、まず施策をしっかりと理解することが大切です(STEP1)。そのためには、やはり公募要領を読み込むことが欠かせません。前述の通りIT導入補助金は伴走型のため支援事業者からサポートを受けられるとはいえ、公募要領には事業の目的や採択のポイントなども記述されているため一度は目を通しておくべきです。

5つの申請枠があるゆえ申請枠の選択に悩むケースもあるようですが、制約が少なく対象となるITツールが幅広い「通常枠」をメインに、インボイス対応やセキュリティ強化などの目的がある場合には、それに特化した申請枠を検討するとよいでしょう。

10年近く続く補助制度だけあって、過去に利用した事業者からは「過去に補助を受けたが再申請はできるのか」という質問が見受けられます。結論的には再申請は可能ですが、交付を受けた年や申請枠によっては、事業計画の労働生産性要件が引き上げられる(「通常枠」の場合)などの措置があるため、事前に確認しておきたいところです。

STEP2として、「gBizIDプライムアカウント」の取得と「SECURITY ACTION」宣言が必要となります。

gBizIDプライムアカウントとは、行政サービスを利用するための法人代表者や個人事業主のアカウント。電子申請となるIT導入補助金では、同アカウントが必要です。アカウントは「gBizIDホームページ https://gbiz-id.go.jp/top/」で作成でき、基本的には取得に2週間程度を要します。

IPAが実施するSECURITY ACTIONは、中小企業が情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。交付申請書を作成する際、宣言済みのアカウントの入力が必要となります。「★一つ星」と「★★二つ星」がありますが、申請において宣言はいずれでもよいとされています。

どうセキュリティに取り組みSECURITY ACTIONを宣言するかは、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(関連記事:DX時代に中小企業や小規模事業者が倣うべき体系的教科書」が役立ちます。

なお、前年まで交付申請を行う前に必要とされていた手続きである「みらデジ経営チェック」については、その運用が終了したため2025年では不要となりました。

こうした準備と並行して、IT事業者とITツールの選定に取り組むとスムーズに進められます(STEP3)。自社の業種や事業規模、経営課題を踏まえて、事務局に登録されたIT導入支援事業者と導入したいITツールを選びます。ポータルサイトの「ITツール・IT導入支援事業者検索 https://it-shien.smrj.go.jp/search/」で探すことができます。

STEP4では、選定したIT導入支援事業者と商談しながら、交付申請のための事業計画を策定。準備が整ったら、申請事業者は「申請マイページ(IT導入支援事業者から招待が必要)」で基本情報や申請情報、書類添付などを行い、IT支援事業者は導入するITツールの情報や事業計画直などは入力するといった具合に、申請書を共同作成することとなります。

| 不正受給には注意 IT導入補助金で問題となっているのが不正受給です。昨年の10月、会計検査院は「IT導入補助金事業で2020年度から2022年度に補助金を交付した案件について抜き出し検査を行った結果、不正受給が見つかった企業の割合が約8%に達した」ことを公表しました。 この割合は、他の補助事業に比べても高いとのこと。それだけにIT導入補助金の事務局では不正行為などの調査を強化 https://it-shien.smrj.go.jp/news/1しています。 受給が不正行為と判断された場合、補助金を返還しなければなりません(加算金および延滞金が課されることも)。しかも、返還すれば無罪放免とはいかないケースもあるとのこと。不正受給は犯罪であり、補助金等適正化法違反や詐欺罪に問われる可能性があるからです。 意図的な不正受給は論外ですが、時に知らない間に不正に加担している例もあるだけに注意が必要です。例えば、IT導入支援事業者として登録したITベンダーには不適正な事業者もおり、そうした支援事業者が「実質コスト負担なしでITツールを導入できる」と持ちかける例が報告されています。 補助事業には補助率が設けられており、全額を補助金で対応することはできません。甘言に踊らされることなく、また知識不足も落とし穴となりやすいので、前述した通り公募要領などを通して事業内容をしっかりと理解しておくことが必要でしょう。 |

「申請マイページ」上で入力内容に間違いなどがないかを確認し、事務局へ提出。交付申請の内容が審査され、採択されると交付の決定が通知されます。通知を受けて初めて申請者は補助事業者となり、補助事業を始められます。交付決定前に導入したITツールは対象外となるため、交付決定を確認してから契約や発注を行わなければなりません。

先に公募回数の多さはメリットと述べましたが、実施回数は予算に左右されます。予算が消化されれば公募は終了するため、のんびりと取り組んでいては申請できなくなるケースも考えられます。早めの申請が採択されるポイントともいえます。

以上、IT導入補助金2025の概要とポイントを解説しました。国の補助事業や支援事業は細かな制度設計が常に変更される可能性があります。最新情報は常に事務局ポータルサイトを確認してください。

| ここがポイント! |

| ●2025年の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」の大枠は、前年と同じ。 |

| ●申請枠も昨年と同様で5つが用意され、一部で拡充措置が講じられた。 |

| ●「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「複数社連携IT導入枠」で、活用支援などの導入関連費が補助対象経費に。 |

| ●不正行為への調査が強化されており、意図しない不正受給に注意。 |

外部リンク

IT導入補助金 事務局ポータルサイト ITツール・IT導入支援事業者検索 gBizIDホームページ SECURITY ACTIONホームページ

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら