東京商工会議所(以下、東商)は、会員企業へのアンケートを通じて、中小企業のデジタル化やデジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)の進み具合を定期的に調査しています。その集計結果をとりまとめて公表している報告書が、「中小企業のデジタルシフト・DX実態調査」です。

1年半から2年ごとに実施されており、「他社はどのような課題を抱えているのか」「自社の現在地は」など、DX推進において参考としたいIT活用の動向をうかがい知ることが可能です。

前回調査は2023年で、同調査においては「一定のIT導入は進んだが積極的な活用は停滞している」といった状況が明らかとなりました(参考記事:調査レポート◎中小企業のデジタルシフト・DX実態調査)。

デジタルシフト・DX実態調査の最新状況として、東商は2025年1月に新たにとりまとめた集計結果をリリース。今回の調査は、2024年10月から11月にかけて主に東京23区内の会員企業約1万社を対象に実施されました(前回調査は2023年7月)。

DXの端緒となったキーワードといえば、経済産業省が警鐘を鳴らした「2025年の崖(*1)」。いよいよ、その2025年が到来した中で、中小企業のデジタルシフトやDX推進はどう変化したのか。最新の集計結果をひも解きながらレポートします。

(*1)デジタルシフトやDXに取り組まなければ、2025年以降にさまざまなリスクから競争力を失い年間12兆円の経済損失が生じるというもの

前回調査から「デジタルシフトの状況」に変化

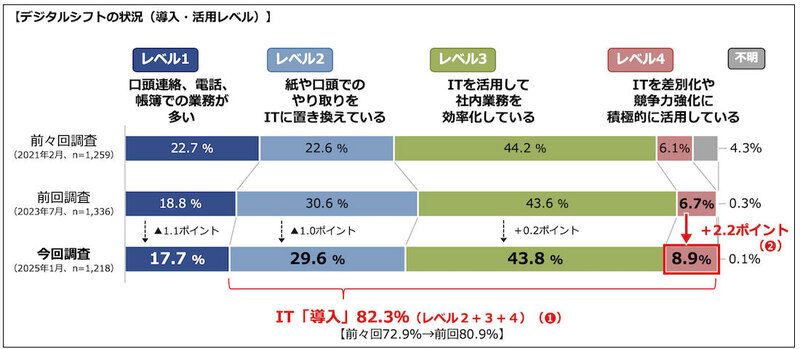

まず、中小企業のデジタルシフトはどの程度進んだのでしょうか。この動向をとりまとめたのが、「デジタルシフトの状況(導入・活用レベル)」です(図1)。同調査では、中小企業におけるデジタルシフトの進捗状況を4段階(下記)に分類したうえで、調査対象の企業がどの段階にあるかを質問しています。

レベル1:口頭連絡、電話、帳簿での業務が多い

レベル2:紙や口頭でのやり取りをITに置き換えている

レベル3:ITを活用して社内業務を効率化している

レベル4:ITを差別化や競争力強化に積極的に活用している

前回調査では、IT導入は着実に進むも積極的なデジタルシフト・DXの推進に停滞感が見られましたが、今回調査では再び増加に転じました。

この調査で、何かしらのITを導入してデジタル化に取り組んでいる企業はレベル2以上です。今回、レベル2以上の中小企業(レベル2からレベル4の合計)の割合は82.3%。前々回は72.9%、前回が80.9%であったことから、IT導入自体は着実に増えています。

さらに、ITの活用度合いを見ると、今回の調査ではデジタル活用がレベルアップしていることが見てとれます。いわゆるデジタイゼーション(アナログ・物理データなどのデジタル化)止まりのレベル2企業が減少し、より積極的にデジタルを活用しているレベル3とレベル4が増加しました。特に、DXに近い差別化や競争力強化に積極的に活用しているレベル4の割合が前回から2.2ポイントアップの8.9%となりました。

報告書では、この状況について次のように分析しています。「国や東京都による支援策の充実に加えて、経済産業省のDX支援ガイダンスといった支援機関向け施策の展開、ITベンダーの中小企業マーケットへの関心の高まりなどを背景に、積極的なデジタルシフトやDXに取り組む企業が増えた」(報告書より引用)。

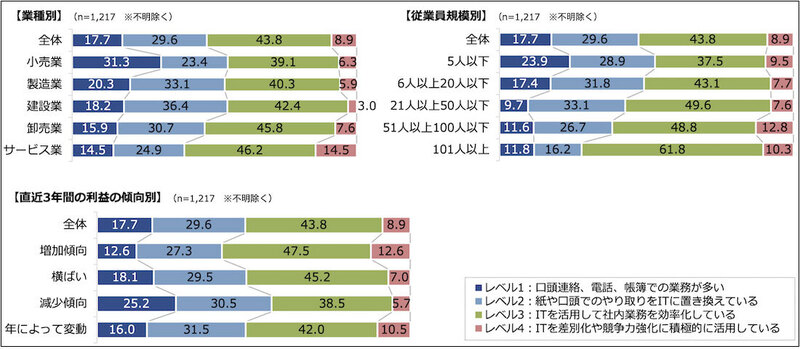

図2は、デジタルシフトの状況を「企業属性別」に集計したもの。業種別にみると、レベル3とレベル4の割合が最も高くデジタルシフトが進んでいるのがサービス業で、最も遅れているのは小売業という構図は、前回の調査結果と同じとなりました。

従業員が多いほど、また直近3年間の利益が増加傾向にある中小企業ほど、デジタルシフトが進んでいるといった傾向も前回と変わりません。デジタル化には初期投資や運用コストがかかります。後述する「デジタルシフトの課題」においてもコストは上位となっており、利益の増減がダイレクトにデジタルシフトにも影響を与えていることの一端が垣間見える結果といえるでしょう。

ツール・サービス導入・活用状況とデジタルシフトの効果

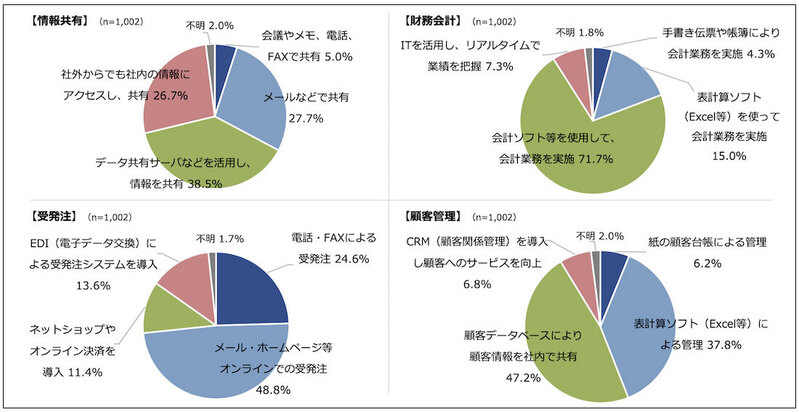

「デジタルツール・サービスの導入・活用状況」の調査では、業務分野におけるデジタルシフトの差が明らかにされています(図3)。

この調査では、「情報共有」「受発注」「財務会計」「顧客管理」の各業務分野が取り上げられています。

このうち、情報共有と財務会計ではデジタルシフトが進んでいるものの、受発注では「電話・FAXによる受発注」が約25%を占め、顧客管理では紙台帳による管理と表計算ソフトによる管理が4割を超えるなど、ITツール・サービスの活用が進んでいません。

また、レベル2からレベル4の中小企業にデジタルシフトの効果について聞いたところ、「十分な成果が出ている(14.4%)」と「一部成果が出ている(63.5%)」と回答した合計が8割弱となり、ビジネスにおいてデジタルシフトがプラスに働いていることは間違いないでしょう。

その一方で、「効果を測定できていない/分からない(19.8%)」との回答が約2割となるなど、効果測定そのものに課題を抱えているようです。

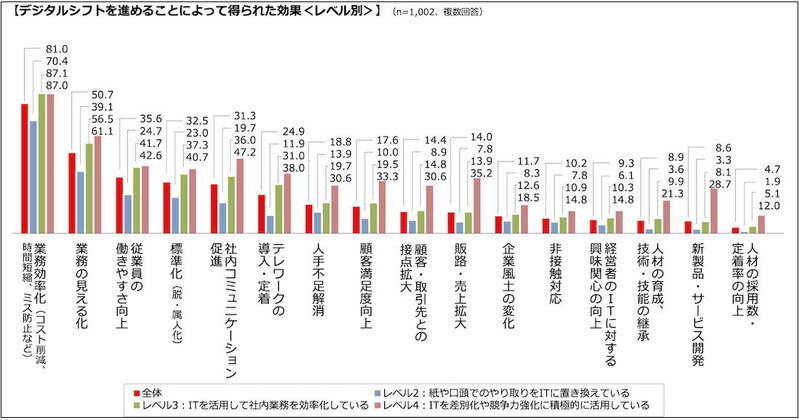

デジタルシフトの推進により得られた具体的な効果(図4)では、「業務効率化(コスト削減、時間短縮、ミス防止など)」が81%でレベルを問わず最多となり、「業務の見える化(50.7%)」と「従業員の働きやすさ向上(35.6%)」がそれに続く形で上位を占めました。

デジタル活用のレベル別では、取り組みが進む企業ほどさまざまな効果を実感しています。業務効率化にとどまらず、「人材の育成、技術・技能の継承(21.3%)」や「新製品・サービスの開発(28.7%)」、「販路・売上拡大(35.2%)」などのDXに近い取り組みにおいて効果が突出している結果が見て取れます。

デジタルシフトの課題で「コスト負担」が最上位に

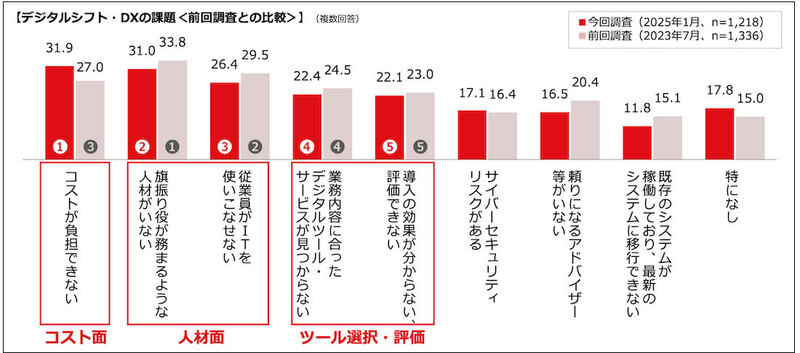

では、デジタルシフトやDXを進めるうえで、どのような課題を抱えているのでしょうか。今回の調査では、前回から変化がありました。

デジタルシフト・DXの課題として、上位に連なる項目は不変ですが、前回調査では3位だった「コスト負担」を挙げる中小企業が31.9%で最多となりました。次いで「旗振り役が務まるような人材がいない(31%)」「従業員がITを使いこなせない(26.4%)」と、人材面の課題が続きます(図5)。

コスト負担がトップとなった要因について、東商では「全体的な経営コストの高止まり、円安や人件費上昇などに伴うライセンス・サブスクリプション価格の上昇などを背景に、コスト負担を課題と捉える企業が増加傾向にある」と分析しています。

この課題を解決するためには、国の補助金事業などを積極的に活用して計画的にデジタルシフトやDX推進に取り組むことが必要でしょう。「IT導入補助金」や「省力化投資補助金」など、さまざまな中小企業向け支援策が用意されており、こうした施策を積極的に利用したいものです。

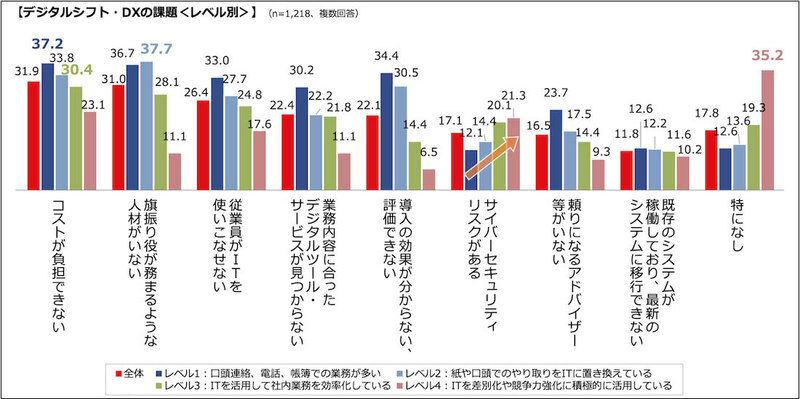

レベル別でデジタルシフトの課題(図6)を見ると、レベルにより課題順位に差が出ています。レベル1とレベル3では全体傾向と同じく「コストが負担できない」がトップとなり、レベル2は「旗振り役が務まるような人材がいない」と人材面の課題が最多となりました。レベル4では課題が特にないとの回答が最も多くなっています。

また、報告書では「デジタルシフトのレベルが上がるほどセキュリティリスクを認識する傾向が見られる」と指摘し、「デジタルシフトとサイバーセキュリティ対策を両輪で捉える企業が多い」と結論付けています。

引き続きデジタル人材不足は大きな課題

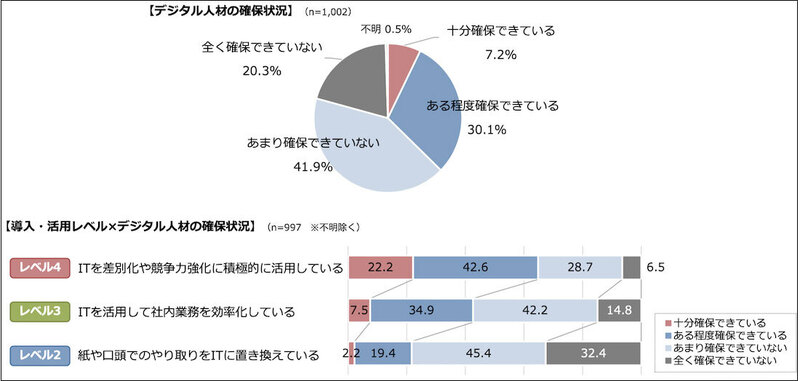

中小企業でDXが進まない大きなネックとされるのが、課題に関する調査でも挙がったデジタル人材の不足です。前回と今回の調査結果を比較して、多少の割合変化は見られたものの、状況は変わっていません。

デジタル人材の確保状況(図7)では、「あまり確保できていない(41.9%)」と「全く確保できていない(20.3%)」と回答した6割超の中小企業がデジタル人材の確保に苦慮しています。一方、「十分確保できている(7.2%)」との回答企業が、前回から2.4ポイントアップしました。

レベル別で見た集計結果からは、デジタルシフトやDX推進のレベルが高い企業ほどデジタル人材を確保できていることが読み取れます。やはり、デジタル人材はDXを進めるうえで成否に影響する大きな要因であることは間違いありません。では、調査対象の中小企業は、いかにデジタル人材を確保しているのでしょうか。

デジタル人材確保の方法については、前回調査からはポイントダウンしたものの、「既存社員の育成(48%)」が最多で、「何も実施していない」との回答も40.2%に達しています。

取り組んでいる育成方法として、「社内研修の実施(17.5%)」や「外部研修の受講奨励(17.2%)」、「eラーニング・通信教育の受講奨励(15.2%)」などとなっていますが、「特段実施していない(55.5%)」との回答が過半数を超える結果です。

人材確保や人材育成の必要性を感じながらも、「何もしていない」という企業が多い理由として、東商は「具体的にデジタル人材をどう確保、あるいはどう育成すればよいのか、その方法が分からないのではないか」と推察していましたが、その状況が変わっていないということでしょう。

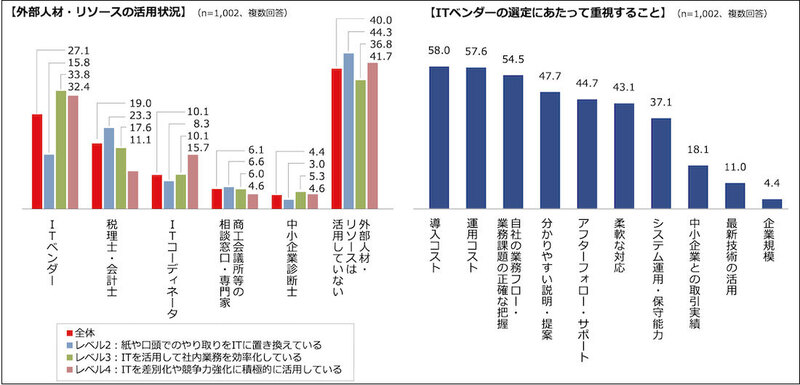

社内にデジタル人材を確保できなければ、外部の人材やリソースの活用を検討するのが現実的です。しかし、「外部人材・リソースは活用していない」という企業は40%となっています。レベル別では、活用レベルの高いレベル3やレベル4の企業では3割以上が「ITベンダー(ツール・サービス提供事業者)」を利用(図8)。報告書は、「デジタルシフト推進においてITベンダーを活用することの有用性が示唆される」としています。

セキュリティ対策でもDX推進と同じ課題感

デジタルシフトやDXの広がりを背景に、ランサムウェア(*2)攻撃などに対するサイバーセキュリティへの備えが重要となってきました。この報告書では「サイバーセキュリティ対策」に関する調査も実施しています。

(*2)不正に暗号化したデータの復元と引き換えに身代金を要求するマルウェア

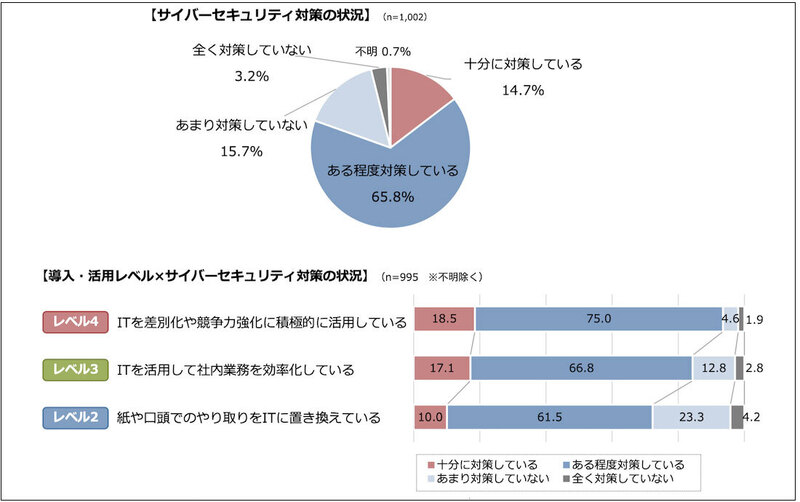

サイバーセキュリティ対策の状況に対する回答では、「十分に対策している(14.7%)」と「ある程度対策している(65.8%)」で約8割に達しています。デジタルの導入・活用レベル別で見ると、レベルの高い企業ほどサイバーセキュリティ対策の度合いも高い傾向となりました(図9)。

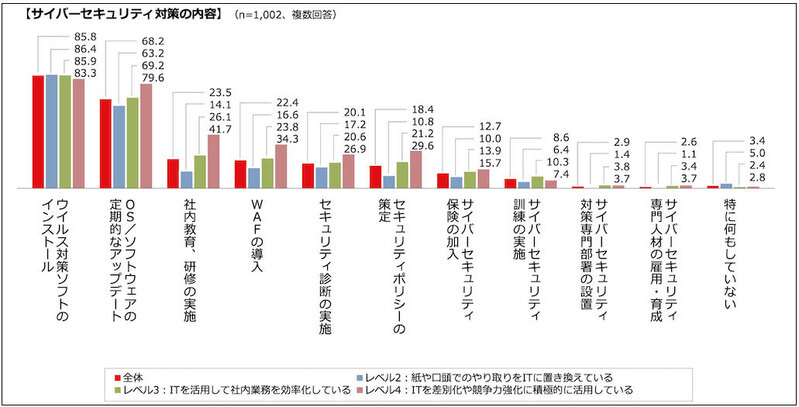

図10は、サイバーセキュリティ対策として取り組んでいる内容です。「ウイルス対策ソフトのインストール(85.8%)」や「OS/ソフトウェアの定期的なアップデート(68.2%)」などの基本的な対策が中心で、高度な対策を行っている企業は少ないことが見て取れます。

この結果は、前回調査と同傾向です。基本的な対策が中心とはいえ、回答企業のすべてで取り組まれているわけではありません。上位の2項目は最低限のセキュリティ対策とされているだけに、もう少しポイントアップすることが望まれます。

また、デジタルシフトが進んでいるレベル4などの企業では、幅広い対策を講じており、「社内教育、研修の実施」や「WAF(*3)の導入」、「セキュリティポリシーの策定」などにも取り組んでいることが読み取れます。

(*3)Web Application Firewall:Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から守るWebサイトやWebアプリに特化したセキュリティ対策

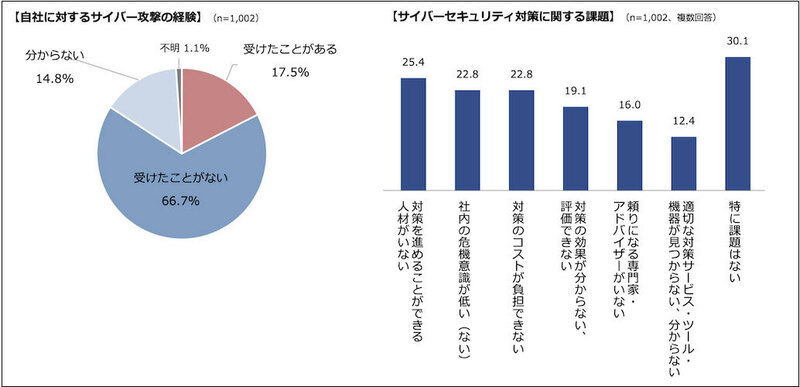

では、実際にサイバー攻撃を経験した企業はどれほどでしょうか。また、セキュリティ対策における課題は何でしょうか。これを示したのが図11です。

サイバー攻撃を「受けたことがある」と回答した企業は17.5%でした。最近の攻撃は“気づかれないこと”を重視しており、実際にはもっと増える可能性も推察されます。

その中、約15%の企業が攻撃を受けたかどうか「分からない」と回答しており、報告書では「攻撃の検知や対処体制に課題を抱える可能性が残る」としています。

一方、サイバーセキュリティ対策での課題については、「対策を進めることができる人材がいない(25.4%)」や「社内の危機意識が低い(22.8%)」、「対策のコストが負担できない(22.8%)」など、デジタルシフト・DX推進と同様の課題が上位に挙がりました。

| ここがポイント! |

| ●約8割の企業がITを導入しており、デジタルシフトは着実に進展。デジタル活用レベルが高い企業も増加した。 |

| ●前回調査で3位だった「コスト負担」の課題がトップに。経営コストの高止まりなどを背景に負担感を抱く企業が増えたと推察される。 |

| ●デジタル人材の不足が課題とされるが、人材育成や外部リソースの活用は進んでいない。 |

| ●サイバーセキュリティ対策においても、デジタルシフト・DX推進と同じ人材やコストなどの課題が上位に挙がった。 |

外部リンク

今回調査:「中小企業のデジタルシフト・DX実態調査」集計結果 前回調査:「中小企業のデジタルシフト・DX実態調査」(2023年7月) 前々回調査:「IT活用実態調査」報告書(2021年2月)

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら