経営リソースが限られた中小企業がビジネスを拡大していくうえでは、さまざまな制約が伴います。これはDX推進においても例外ではありません。特にデジタル人材やIT関連の知見不足は、大きなボトルネックです。

この課題を解消するため外部人材や外部リソースの力を借りたDX推進が推奨されています。ただ、その相談先は、ITベンダーや税理士・会計士が多いという状況で、商工会議所などの公的機関を使う事業者はまだまだ多くありません(関連記事:調査レポート◎中小企業のデジタルシフト・DX調査)。

そうした中、公的機関を活用してDX推進に効果的に取り組む中小企業も見られます。DX事例として本メディアで取り上げている「秋田酒類製造」も、その一つ。地元の秋田県産業技術センターを活用してDX推進に効果を上げた好例です。

そこで、本稿では同社を支援した秋田県産業技術センターのDXに対する考え方や支援策を通じて、公的機関を利用するメリットや活用ポイント、DX推進の要諦などをレポートしていきましょう。

秋田県産業技術センターの概要と役割

秋田県産業技術センター(以下、AITC:Akita Industrial Technology Center)は公設試験研究機関(下記の囲み参照)です。公設試験研究機関は地元企業の技術支援を担う組織として各都道府県に設置されており、AITCはその秋田版といえます。

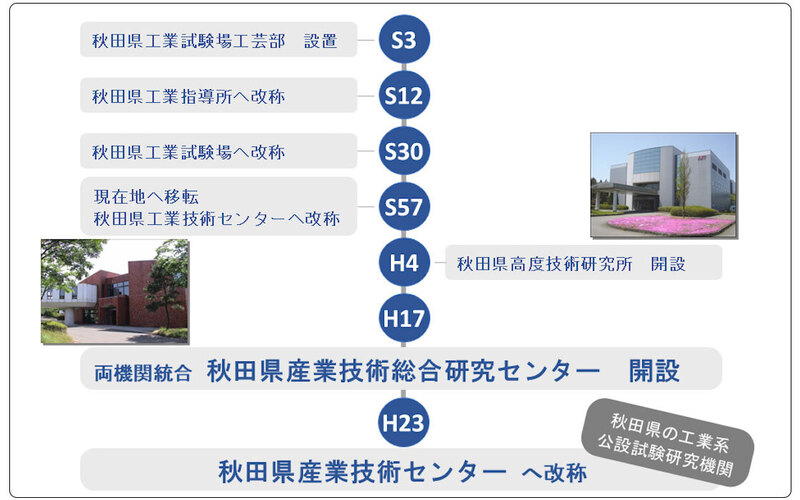

| 公設試験研究機関とは 公設試験研究機関は国や地方自治体により設立された機関で、公設試とも略称されます。公設試は鉱工業系/農林水産系/環境系/保健衛生系の4つに分類され、産業技術センターは鉱工業系に含まれます。 産業技術センターは各都道府県に設置されており(*1)、中小企業を中心に技術指導や依頼試験、分析・受託、共同研究などの支援を提供することで、地域の産業振興を促すことを目的としています。 (*1)名称は自治体ごとに多少異なる その歴史は古く、明治から大正、昭和初期にかけての近代化や工業化を背景に設立されました。以降、戦後復興や高度成長、地方の地場産業支援といった時代ごとの社会的ニーズを背景に一貫して地元企業の後方支援的な役割を果たしてきました。 AITCの設立は1928年(昭和3年)、秋田県工業試験場工芸部として誕生しました。改称や統合を重ねながら、2011年(平成23年)に秋田県の工業系公設試として現在の名称となっています。 |

前述した通り、公設試に共通する役割や機能は地元企業の課題解決のサポートや技術相談・支援、依頼された試験・分析などを行うラボ機能、機器や設備などの開放利用など。この点、AITCも同様です。

具体的な支援内容としては、「技術相談」「設備利用」「簡易受託」「共同研究」などが挙げられています。前年(令和6年)度の実績は技術相談3420件、設備利用1582件、簡易受託362件、共同研究60件です。なお、簡易受託は企業からの委託を受けてAITCが行う研究であり、共同研究は企業とAITCが一緒になって取り組むものをいいます。

公設試として各都道府県の産業技術支援機関は共通の役割を担うと共に、地域の特性に応じた独自性も備えています。

AITCでは「秋田の挑戦を技術で支える」ことをスローガンに、秋田県内のものづくり企業の持続的な発展を支えるための技術ソリューションを提供するHUB機関として、人と人、技術と技術をつなぎ、企業の価値向上を支援することを役割としています。

デジタルシフト・DX支援の実績

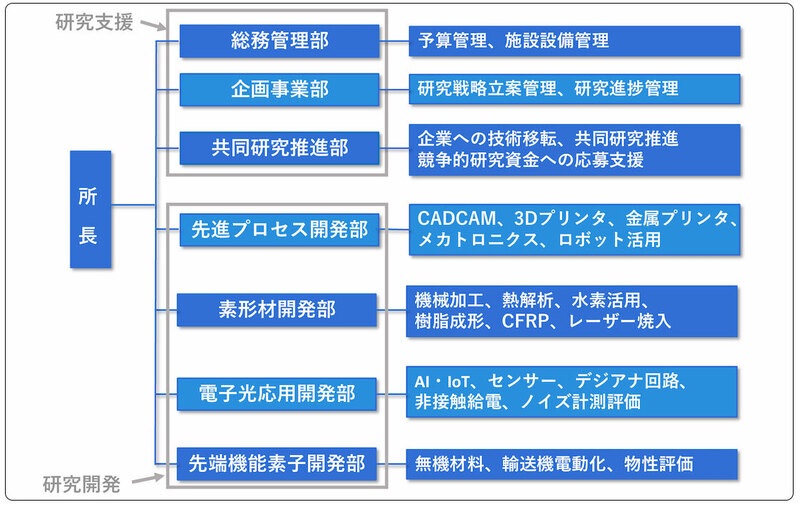

県内の産業振興に貢献するべくさまざまな支援を提供しているAITCの組織体制は下図の通りです。「先進プロセス開発部」「素形材開発部」「電子光応用開発部」「先端機能素子開発部」の4つの開発部により技術支援を行っています。

工業・製造業において幅広い技術支援に対応する中、やはり増えつつあるのはデジタルシフトやDX推進に関する相談とのこと。この分野については、先進プロセス開発部や電子光応用開発部が支援にあたります。

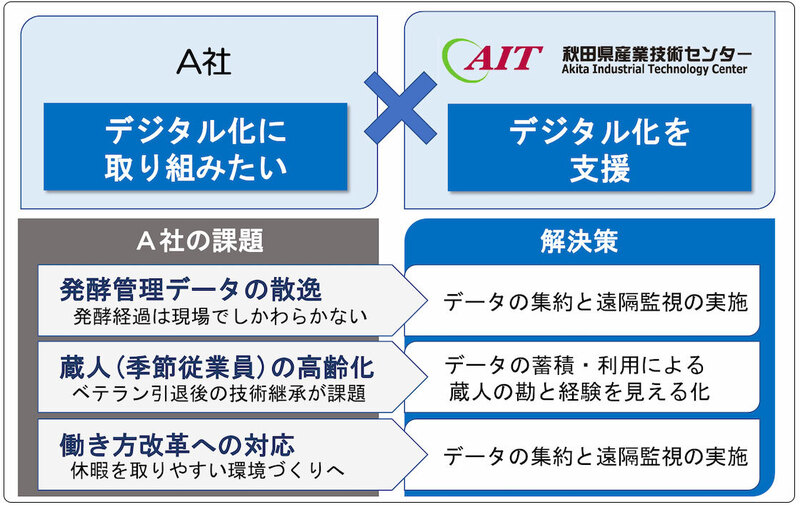

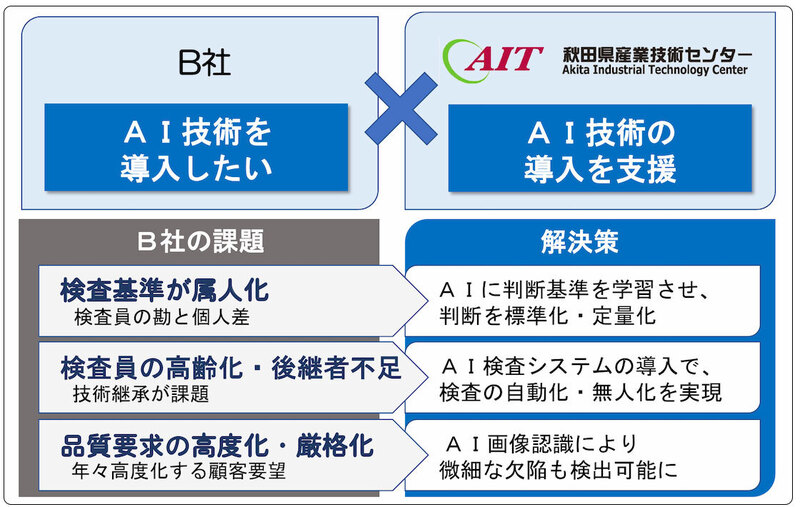

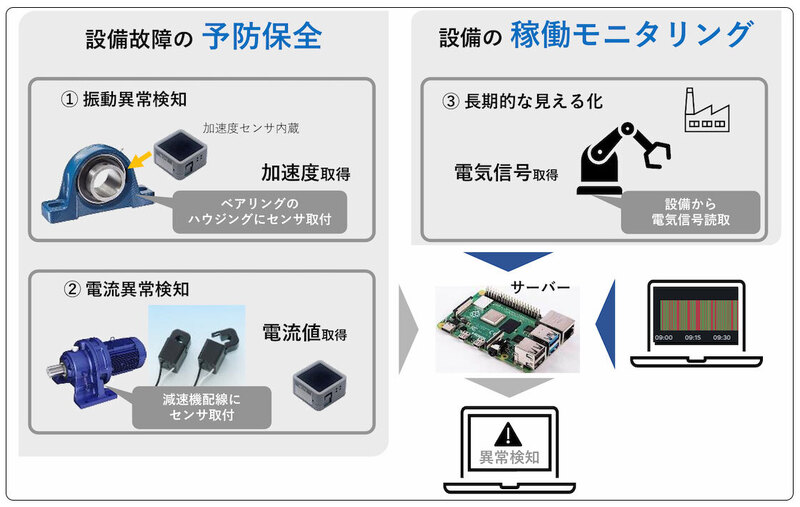

支援実績は人手による作業負担を軽減するロボティクス導入による自動化やデジタルツイン(関連記事:注目テクノロジー解説◎デジタルツイン)、スマートセンサーによる稼働監視など多岐にわたります。

デジタルシフトやDXに関するAITCの支援はさまざまですが、上記事例に見られるようにIoTやAIを用いた“見える化”に強いことが特徴です。特にセンサーとIoTを用いたデータ収集環境の構築例が多いとのこと。DXでは、ビッグデータをはじめとした膨大な情報を活用するデータドリブンによるビジネス変革が一つの柱となっているだけに、IoTに強い点は大きな特徴といえます。

背景には、製造業ではスマートファクトリーをキーワードに生産現場のデータ収集がDX推進の端緒となっていることもあると推察されます。AITCでは早期から取り組んだIoT支援で蓄積した知見をベースに、製造業のみならず農業分野などにも支援の手を差し伸べています。

AITCによるDX支援のポイント

AITCの技術支援で注目したいポイントは、中小企業が自ら取り組むデジタルシフトやDX(内製化による推進)を、伴走型の共同研究で支援するという姿勢です。

冒頭で言及したように、多くの中小企業がDX推進で課題視しているのはデジタル人材不足。その解決には外部から人を雇うか社内育成するか、あるいはITベンダーと共同推進するかといったことが考えられます。

もちろん解決策は企業によりさまざまでしょうが、長期的には社内にDXを推進できる人材と知見の蓄積が理想です。この点、AITCは「デジタルシフトやDXの内製化を促すことでデジタル人材を育成し、最終的に企業自らがDXを推進できる素地づくりができるよう支援したい」(共同研究推進部・主任研究員の伊藤亮氏)としています。

内製化でデジタルシフトやDXを進めるには、時間と工数がかかります。実際、AITCの共同研究も技術支援の期間は1年以上、時に数年かかることもあるそうです。

それでも、DXをリアルに進める現場に携わりながら知見を醸成していく効果は大きいとのこと。座学のリスキリングなどと併用することで、企業内には、デジタル人材が育成されていきます。

記者もデジタルシフトやDXの事例を数多く取材していますが、成功企業では内製化しているケースが多く、内製化することで発展性があります。デジタライゼーションなどDX推進段階の途中ステップ(関連記事:中小企業のためのDX基礎講座◎第2回:DXとデジタル化)で停滞することなく、真のDXにつなげている企業では外部の力を活用しながらも内製化に軸を置いていることが多いと感じます。

公的産業支援機関を利用するメリットとは

ここまで、AITCを例に公設試の特徴などを見てきました。では、デジタルシフトやDX推進の外部パートナーとして、産業支援機関などの公設試を利用するメリットは何でしょうか。

端的にいえば、公的機関であるがゆえの「コスト」と「フラットな立ち位置」といった点が挙げられます。

一般的に外部リソースの活用にはコストを要しますが、公設試の場合はITベンダーよりも費用を抑えることが可能です。システムなどの導入にコストはかかりますが、公設試はデジタルシフトやDXに取り組む企業を公的機関として支援するため、いわゆるコンサル費用は不要です。

また、中小企業のデジタル化に対しては、国がさまざまな補助金などの支援を提供しています。公設試は公的機関だけにそうした情報に精通しており、技術や公的制度情報の両面から支援を受けられることも利点でしょう。

フラットな立ち位置という特徴は公的機関であるがゆえ当然ですが、中立的な意見が聞ける点は利点といえます。例えば、「内製化がよいのか、アプリケーションやシステムを購入した方がよいのか、またはITベンダーに委託するべきかなど、相談企業の実情に合わせて柔軟な提案を行う」(AITCの伊藤氏)とのことです。

先に、AITCの特徴として伴走型の共同研究を挙げました。伴走型というキーワードは民間のITベンダーでも掲げることが多くなっています。

しかし、ITベンダーとDXに共同で取り組む場合、多かれ少なかれベンダーに依存することとなります。完全委託ともなれば社内での工数はほぼかかりませんが、導入したデジタル環境の機能追加や刷新などを特定ベンダーに頼らねばならず、自社内になかなか知見は蓄積されません。

一方、公設試との伴走には終わりがあります。AITCの伊藤主任研究員は「卒業」という言葉を使っていますが、企業からの相談課題が解決、あるいはその方向性が見えれば共同研究は終了します。

企業は内製によりプロジェクトを継続。新たな課題が出てくれば、培った知見を駆使して内製で解決するか新たに公設試に相談する、あるいはITベンダーを使うといった判断が可能です。ITベンダーと共にDXを進めるにも、デジタル人材や知見がまったくない状態で依頼するよりも、内製で取り組みある程度の論理武装により対等に話ができるような段階で協創するのがベストプラクティスといえます。

いずれにしても、デジタルシフトやDX推進に立ち遅れている中小企業、特にものづくりに携わる事業者にとって、デジタルシフトやDXを推進するうえで公設試である産業技術センターは外部パートナーの選択肢として有力な候補となるのではないでしょうか。

| ここがポイント! |

| ●地方では公設試による技術支援を受けてデジタルシフトやDXに取り組む中小企業が徐々に増加。 |

| ●秋田県産業技術センター(AITC)は、IoTやAIを用いた支援で中小企業の課題を解決。 |

| ●AITCをはじめとした公的な技術支援機関の特徴は、中小企業の内製化を促しデジタル人材の育成につながること。 |

| ●自社のDXやデジタル化を推進するために必要な戦略や進捗状況を考慮して、適切な補助金制度を選択することが大切である |

外部リンク

秋田県産業技術センター

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら