2025年4月23日から25日にかけて、「現場DX EXPO(会場:東京ビッグサイト)」が開催されました。この展示会は、ITやデジタル・トランスフォーメーション(DX)の総合展示会「Japan IT Week/Japan DX Week春2025」(主催:RX Japan)を構成するもの。今回が、初開催となります。

会場では、工場の生産現場や建設、鉄道、運輸・倉庫など、さまざまな現場で働く人たちの業務や働き方を改善・変革するための製品やサービス、ソリューションが多数紹介された他、セミナーも開催されました。

製造・建設業界をはじめとした現場では、労働人口の減少に伴って人手不足が深刻になっています。加えて、熟練作業者の高齢化、外国籍の社員・作業者が増加しています。

こうした状況下、DXやAIを活用して現場における業務効率化、省人化・省力化や生産性・収益の向上、さらには技術・技能の伝承を含めたスムーズな現場教育が、ますます重要性を増しています。

特に、現場の人手不足は深刻で、業種・業界によっては省人化しないと現場が回らないという状態に陥っています。技術伝承もそうですが、熟練作業者などに依存し属人化している作業を、DXやAIを活用して“脱・属人化”していくことも喫緊の課題です。

そうした傾向を反映してか、展示会場ではセンサーやネットワークカメラ、監視システムなどを用いた設備などの予知保全システム、人手不足が深刻な現場で“脱・属人化”を目指す取り組み、例えば現場教育向け動画マニュアル作成ツールなどが目に付きました。

また、AI自身が目標設定や、その達成に必要かつ最適な手段を考え、選択して作業を遂行し、その結果を評価するといった機能を持つAIエージェントに関する出展も多くみられました。

AIの高度化は、業務プロセスの最適化、生産性向上やコスト削減、データ分析による需要動向の把握、顧客サポートの自動化などに役立ちます。

これらを含め、各社のブースでは実機展示や製品デモ、導入事例の紹介などに工夫を凝らし、来場者の目を引いていました。以下では、注目された展示内容の一部を紹介していきましょう。

先端技術を組み合わせて予知保全をシステム化

今回の現場DXで、最も目を引いたものの一つが「予知保全システム」関連でした。予知保全システムとは予兆保全ともいい、現場に作業者が行く前、あるいは行かずに、DXやAIといったデジタル技術を用いて機械・設備の故障や事故の予兆を監視することを可能とします。

また、故障や事故が生じてから設備の部品を確保・交換して保全を行う事後保全ではなく、もっと早い段階で対策をとることで故障や事故を防ぐ事前保全が実現可能になります。

AIの高度化によりシステムは進化しており、例えば収集したデータを監視し異常を検知した場合、AIの分析結果をもとに現場指導や注意喚起を行うことにより、類似の不具合の発生率を大幅に引き下げることに成功した事例なども報告されています。

回転機械モニタリングシステム:酉島製作所

株式会社酉島製作所は、長年のポンプ製作で蓄積してきたメンテナンスノウハウをいかし、製造業界向けに、デジタル技術を用いてポンプなどの回転機械のオペレーションやメンテナンスを支援する回転機械モニタリングシステム「TR-COM」を展示しました。

TR-COM は、Bluetooth接続によりiPhoneなどにデータを取り込んで、クラウドにアップロードすることで蓄積したデータを可視化し、軸受け(*1)の異常検知を早期に認識できる予兆保全システムです。

(*1)機械の中野軸を支え、滑らかに回転させる部品

例えば、ポンプに小型センサーを取り付けることにより、振動や温度データを取得し、機械の状態を把握できる他、収集したデータをもとに機械の異常を早期に発見できるので、機械の故障によるトラブルや損失を未然に防止することが可能となります。

同社のブース担当者は、「当社のシステムは異常の原因をAIが分析・判定して、顧客に軸受けの初期不良状態をアラームで伝えるもので、センサーやソフトなどシステムはすべて自社開発だ。“予兆保全はやりたいけど人手不足でできていない”という顧客のニーズに応えるもので、2年ぐらい前からブームになっているが、当社は6年ほど前から取り組んでいる」と、この分野で先行していることをアピールしていました。

これまで、製造業や電力会社など、600以上の事業所に導入されており、うち製造業(鉄鋼、化学、食品、紙・パルプなど)向けが7割を占めるとのこと。今後はますます人手不足が深刻になることもあり、予兆保全の需要が増えている中、同社では今後の課題として、電池の長寿命化やAIの精度向上、異常検知のパターンを増やすことを挙げています。

産業機械の予知保全プラットフォーム:TDK

TDK株式会社は、小型センサーを組み込んだエッジAIデバイスやゲートウェイ、ダッシュボード、クラウドシステムで構成される「産業機械の予知保全プラットフォーム」を実機展示しました。

この予知保全プラットフォームは、工場の生産設備やポンプ、モーターなどに振動センサーを取り付けて、センサーに組み込まれたエッジAIが異常振動を検知することにより早期のメンテナンスを実現するものです。クラウドを使ったソリューションであり、ゲートウェイ1台あたり最大で10個のセンサー(エッジAI)が接続可能です。

取得・収集した信号の波形データをクラウド上で学習し、作成したAIモデルをセンサー側に書き込むことで、エッジ側で異常を判定できるようになります。現在は自社工場内で同プラットフォームを導入しており、これから外販に向けて展開していくそうです。

同社は2024年夏、センサーを用いた製造分野向けのエッジAI予知保全プラットフォームとソリューションを提供する事業を本格的に強化するため、シンガポールに100%子会社の「TDK SensEI Pte. Ltd.」を設立し、グローバル展開を進めています。ポンプ、モーターなどを含めた生産設備・工場向けをメインターゲットとし、電力設備など振動が発生する分野も想定しています。

また、「当システムの売りはエッジAIだが、それ以外にも、できるだけ人が介在せず、専門知識が不要で、人による操作がなくても簡単に使える“ノータッチ・ロータッチのエッジAIユーザーエクスペリエンス”の実現に取り組んでいることも強調したい。誰でもすぐに使えることを目指して、機能の改善を続けている」(ブース説明員)とのことです。

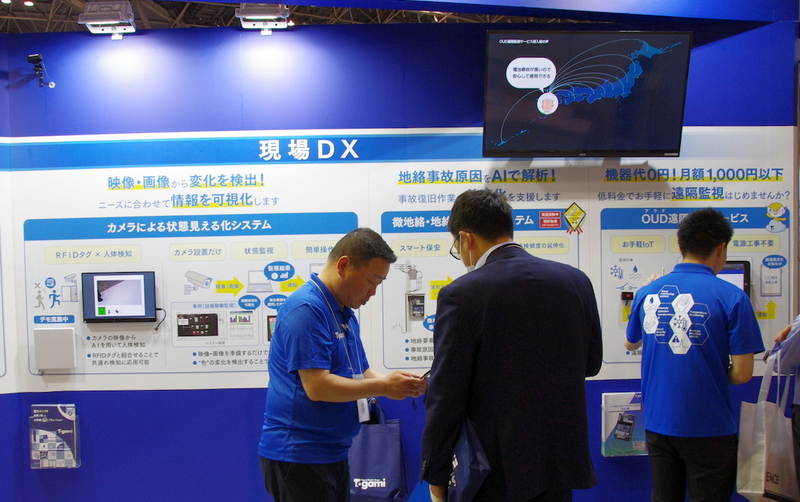

オフィスDXの技術を現場DXに応用:戸上電機製作所

電力インフラ設備や高圧設備向けの配電・制御機器メーカーである株式会社戸上電機製作所は、勤怠管理システムや社内Web会議システムなど、自社で培った“オフィスDX”の技術を応用した地絡(*2)の事故原因をAIで解析し事故復旧作業を効率化する地絡の原因特定システムなど、“現場DX”の取り組みを紹介しました。

(*2)漏電の一種。飛来物や重機などによる傷や、経年劣化による絶縁不良が生じた高圧の配電線や送電線が地面に接触し、電気が流れてしまう現象

地絡の原因特定システムでは、地絡要素の電圧・電流の波形データを取得してAIで解析し、事故原因がケーブルなのか、それ以外なのかを特定できる他、地絡事故の予兆を監視し突発的な事故を防止する予知保全を可能にします。

また、AIを用いてカメラの映像から人体の検知や設備の稼働状況を監視して情報を可視化するシステムや遠隔監視サービスなども紹介。遠隔監視サービスは、排水処理におけるpH監視、建設現場や資材置き場における電線・機材の盗難防止などで活用されているようです。

LoRa無線技術を活用したシステム:ハカルプラス

ハカルプラス株式会社は、長距離伝送を可能にする低電力広域ネットワーク技術の一つであるLoRa無線技術を活用したシステムと、その導入事例を紹介しました。

LoRaは、見通しが最大5kmの長距離通信が可能な技術で、遠隔で設備のデータを収集でき、配線コストがかかる有線のシステムと比べ、非常に安価なシステムを構築できるのが特徴です。

「通信速度は速いが通信距離は短いWi-Fiとは反対に、通信速度は遅いが通信距離は長いのがLoRaだ。通信データ容量が大きい音声や動画、画像の送信は難しいものの、設備等の異常監視や、日々の設備の電気代をチェックし、電力の可視化をするためのデータ収集といったような、通信速度が遅くても大きな問題にならない用途に適している」(ブース説明員)。

同システムは、子機は最大50台まで増設でき、クラウドを使わないため、月額使用料が発生しません。電力や流量・振動・騒音・水質などユーティリティ設備の監視、巡回点検の効率化、予知保全などに適用でき、販売実績は7000台を突破。食品・自動車工場をはじめ、幅広い分野に採用されています。

動画や3Dで技術・技能を可視化、“脱・属人化”実現

現場の熟練作業者の高齢化に伴い、大きな課題になっているのが彼らの持つ技術・技能などのノウハウの伝承です。

経験と勘によって培われた暗黙知の多くは言葉や紙のマニュアルで説明するのが難しく、その内容をどうやって新人や外国人作業者らに理解してもらい後世に伝えていけばよいのか。

そこで有効なのが、熟練作業者の動きや技術・技能を動画撮影し、視聴する手法です。展示会場でも、脱・属人化を実現するための製品やソリューションが数多く並びました。

こうしたソリューションは、従業員のスキルと現場のノウハウを可視化することで直感的な理解を促します。また、動画作成時にAIによる自動翻訳や字幕作成機能も充実しており、多言語に対応することで外国人作業者・社員に対する現場教育を容易にするなど、教育の進捗状況や習熟度を可視化し、“動画教育による人材育成のDX”を実現可能にします。

動画マニュアル作成管理:VideoStep/Tebik

株式会社VideoStepは、動画マニュアル作成管理ツール「VideoStep」を展示しました。これは、顧客の動画作成をサポートし、さまざまな動画マニュアルの作成や閲覧、管理を実現できる“マニュアルDXツール”です。

社員のスキルやノウハウを動画マニュアル化することで生産性向上や技術伝承を実現可能にします。AIで動画に字幕と音声を生成し、図形や文字の書き込みも可能にしたり、タブレット端末のアプリやQRコードから閲覧できたりと機能も多彩で、更新作業がしやすいのも大きな特徴です。

製造業界向けが中心ですが、外食産業など幅広い分野向けに応用が可能で、さまざまな分野向けに対応できる体制を整備しています。

同様に、Tebiki株式会社もスマホやタブレット端末などを用いた現場教育における動画活用のクラウドサービス「tebiki現場教育」を紹介しました。スマホで撮影するだけで、だれでも動画マニュアルを作成することが可能です。

動画内の音声を自動で文字起こしする他、100か国以上の言語に自動翻訳対応しており、海外拠点にも業務のノウハウをいかせるようになります。

伝わりにくい熟練作業者の勘やコツを視覚化できるので、従業員のスキルデータと連携させ、現場教育の効率化や業務の標準化、技術の継承に役立てることで生産性向上に貢献できるとしています。

3D技術を活用したシステム:Forgers

VR・AR(仮想現実・拡張現実/*3)を活用したアプリやシステム開発を手掛ける株式会社Forgersは、独自の3D技術により“だれが見ても直感的にすぐわかる”製品群の開発に注力しています。

(*3)現実の物理空間と仮想空間を融合させるリアリティ技術のXR(Extended Reality)の一種

マニュアル作成では、3D動画でWebマニュアルを実現するツール「RITTAI MANUAL」を紹介しました。同ツールは、iPadで3Dスキャンした対象物のデータや、用意した3DCADデータを管理画面上にアップロードして、必要な箇所に動画や画像、説明文章などを埋め込んでマニュアルを作成するものです。

また、「より3Dを使ってもらうために、自社開発のアプリにも力を入れていく。3DやXR技術はマニュアル系以外にも、製造やインフラ、鉄道、土木工事関連などの分野と相性が非常によい。取得データをそのままツールに取り込めるのも好評だ」(ブース説明員)とのこと。

そうした取り組みの一つが、iPad ProやiPhone Proで使える3D現地調査ツール「RITTAI SCAN」です。

モバイル端末をかざすだけで対象の空間や設備・装置を3D化して、クラウドにアップロード。現場の3D画像と作業指示書などをひも付けて、作業内容を立体的に確認・指示できるなど、遠隔での現場調査が可能になります。計測や空間シミュレーション、点検・業務手順書などの作成に利用できるとしています。

アイトラッキングを活用したソリューション:トビー・テクノロジー

トビー・テクノロジー株式会社は、アイトラッキング(視線追跡・視線計測)技術を活用した製品・ソリューションを展示していました。

同社のアイトラッキング・ソリューションは500社以上の企業に導入されており、製造現場での教育の他、技能伝承にも非常に多く利用されています。特に自動車業界での採用が多いそうです。

「“マニュアルには書かれていないが、事前にこの箇所を見てチェックしておくといい”といった、熟練作業員の経験による暗黙知は言語化しづらい。アイトラッキング技術を使えば、熟練作業者の視線を可視化でき、勘やコツを抽出してデータ分析により標準化することで、属人化していた技術・技能を継承できるようになる。製造ラインにおける不良率の軽減にもつながる」(ブース説明員)。

顧客のニーズに合わせてAIを作り込む

展示会場では、多くの企業がAIエージェントを含むAI関連の製品・サービスを出展していました。AIエージェントは、一般的に、顧客や利用者に代わって必要な処理を自律的に判断し、実行するソフトウェアとされています。

生成AIは、文章や資料の作成、翻訳、画像の生成など手間のかかる作業を人間の代わりに高速で処理するといった、主としてクリエイティブな作業での使われ方が中心です。これに対して、AIエージェントは例えば、顧客からの問い合わせに対応するだけでなく、そこからさらに在庫状況を調べるなどの一連の処理(業務)を実行するものを指します。

さらに、昨今はAI自身が目標設定や、その達成に必要かつ最適な手段を考え、選択して作業を遂行し、その結果を評価しレポートするといった、AIの自律性が高まってきています。これに伴い、従来よりも専門性を高め、さまざまな業界・業種や職種などの現場のニーズにマッチしたAIの開発が一段と活発になっており、展示会場でもそうした高度なAIを活用した装置やシステムの紹介が目に付きました。

専門性追求したAIモデル:みずほリサーチ&テクノロジーズ

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、豊富な知見を活かして顧客のニーズに応じて開発した専門性の高いAIモデルを活用したサービスを紹介していました。

ブース担当者は、「標準的なAIを提供するパッケージ型アプローチでは、人や業務の流れをAIに合わせることになりやすい」と課題を指摘し、「当社では顧客のニーズに合わせてAIを一から作り込み、それを用いてシステムやソリューションにしている。人に合わせてAIを変えていくやり方を取っており、顧客の課題に適したものを作れるのが大きな強み」と説明しています。

同社のブースでは、製造・建設業界などにおける、さまざまなAIの開発・活用事例も紹介されていました。例えば、物体検出ソリューションを建設現場の安全管理・危険エリア侵入検知に応用した事例です。現場で作業する重機の動きと共に変化する危険エリアを検知するため、重機の周囲を自動的に危険区域に認識するAIを開発し、重大事故の発生抑止に結びつけることができるようにしました。

また、「従来は“人の代わりにAIを使う”というニーズが多かったが、今年は“人がいないからAIを使う”という声が多い。そもそも現場に作業者や監視員がいないのでAIを使うしかない状況だ。それだけに、顧客ニーズにきちんと応えられるAIを作っていくことが、今後ますます求められるだろう」(前出のブース担当者)として、さらなる強化を図るとのことです。

AIによる自動選別&遠隔監視:日工グループ

建設機械や環境機器、産業用装置メーカーの日工株式会社は、グループ傘下の日工電子工業株式会社や日工セック株式会社と共同で、AIによる画像認識、解析技術を生かした自動選別システムや遠隔監視システムを出展しました。

日工が実機展示したのは、類似品や異物などの選別に活用が可能な画像AI認識選別システム「AI’ll be SORTER(アイルビーソーター)」です。

カメラが撮影した画像をAI解析することで不良品や異物を素早く検出する他、ヒューマンエラーの多い目視・手での選別作業を軽減するもので、コンベア上の異物等の選別にはエアー吸引方式が採用されています。ロボットアームを搭載した選別装置に比べて構成がシンプルなため、大幅な低コスト化が期待されます。太陽光パネルなどのリサイクルや、微細な部品・材料の製造向けなどを想定しているとのことでした。

日工電子工業の遠隔監視システム「remoop(Remote Monitoring Operation)」は、カメラ映像、センサー・装置などのデータをクラウド経由で一元管理できるシステムです。防犯・監視用ネットワークカメラ「Smart Security」などのAI機能を使用し、工事現場の危険立ち入り禁止エリアへの侵入があった場合に警告音や回転灯で周囲に知らせる、あるいは作業現場でのヘルメット着脱を検知するといった活用が考えられます。

この他、日工セックは、工事現場や製造ラインに使われるベルトコンベアや仮設機材といった大型設備を自動で高圧洗浄する装置を紹介。重労働な作業であるこれら設備の高圧洗浄を、ロボット制御により自動化し、作業の効率化、省人化の実現が可能としました。

特徴のある取り組みや製品で業務効率化を実現

現場の人手不足が年々深刻になる中、DXやAIなどのデジタル技術を活用して、紙や人手によるアナログな作業が多い現場の業務を自動化したり効率化したりする取り組みが欠かせなくなっています。

現場のニーズは業界や業務内容などによって千差万別であり、そうした課題解決に向け、機能向上を図ったり特定の業務プロセスに特化したりと、展示会場ではさまざまなアプローチを図った機器やツールが開発ベンダーなどから提案されていました。

調達・購買のDX:Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies(リーナー)は、製造業向けを中心に“調達・購買のDX”の実現を目指すソリューションを展示しました。

具体的には、見積もり依頼から仕入れ先の選定までの業務プロセスを一元化し、データ活用による戦略的な調達活動を可能にするプラットフォーム「リーナー」を紹介しました。興味深いのは、「リーナー見積」です。見積もりデータが自動で蓄積され、公開されているデータや過去の見積もりデータをもとに、AIが適切あるいは妥当な価格水準を提案します。これにより、調達力の強化や収益性アップが期待できそうです。

製造業向けクラウド型生産管理システム:ネクスタ

株式会社ネクスタは、製造業向けクラウド型生産管理システム「SmartF」を紹介しました。SmartFはハンディ端末との連携によるQRコードやバーコード管理が組み合わされており、紙作業やExcel入力、目視確認が多い現場において、在庫や工程管理、原価・受発注・品質管理における作業の効率化を実現するものです。

アナログ作業が多い中小企業を含め、金属加工や化粧品などを中心に、製造業全般で幅広く採用され、導入実績を拡大しているとのこと。顧客からの要望が強いAIでの読み取りやスマホ処理などにも、いずれ対応の予定としています。

業務自動化RPA:キーエンス

株式会社キーエンスは、PC業務を自動化できるAIとナビゲーション機能を搭載した業務自動化RPA(Robotic Process Automation)の「RK」シリーズを紹介しました。

人手不足解消や働き方改革への対応、DX推進を背景にRPAの導入が加速している中で、同シリーズはナビに従ってクリックするだけで新規のシナリオ作成ができるAIベースのフローナビゲーション機能が組み込まれていることが特徴です。

これにより直感的に操作できるため、短時間で最適なシナリオを作成することが可能となります。在庫管理や設備の稼働状況の確認、品質情報の管理などの業務の効率化や、担当者しか分からないといった属人化の解消も可能でしょう。

|

IT/DXの企業誘致活動に力を入れる沖縄県 展示会場には、自治体からの出展も見られました。目に付いたのは、IT/DXに関する企業誘致に積極的な沖縄県です。展示会では、沖縄県商工労働部企業立地推進課が、一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センターや県への進出企業などと共同出展していました。 |

セミナー会場では各社が現場DXの事例を紹介

現場DXの最新事例をテーマにしたセミナー会場も盛況で、自動車業界や建設業界から、メーカー各社がそれぞれの現場におけるDXの取り組み事例を紹介しました。

人とマシンが共存する自動車工場を目指す:日産自動車

日産自動車株式会社からは、松本将師氏(車両生産技術開発本部 生産技術研究開発センター 部長)が「AIで変わる日産の製造現場」をテーマに登壇しました。同氏は、「未来の自動車工場は、すべて自動化するのではなく、人とマシンが共存する工場を目指す」とし、その実現に向けた取り組みの一つとして、溶接・塗装・組立作業におけるAI技術の活用事例を紹介しました。

その目指すところは、“人とAI・デジタル技術が、それぞれ得意領域を生かして共存するモノづくり”です。

松本氏は、検査作業には視覚・聴覚・触覚といった人間の感覚を十分に活用した官能評価(*4)が多数あると説明します。例えば、約650項目あるという外観検査を目視で実施する場合、高い技能と集中力が必要な検査項目が多数あるうえ、人が確認した結果はデータとして残りません。そこで内製のAIを搭載した画像検査装置を開発、これを用いた検査の事例を紹介しました。

(*4)人間の感覚を用いて製品の品質を判定する検査

また、自動車のボディ&バンパーの外観検査では、ごみや塗装の垂れ、水飛びなどの不具合を均一かつ高精度に検出する方法について説明しました。

一方、部品の仕様検査および傷の検査では、線傷や擦り傷、打痕、仕様の間違い(色、形状、素材など)など、多様で、かつ判別がしにくい不具合を検出する必要があり、検査の自動化を図ったものの、誤検知が多く発生していると、課題感に言及しています。

現場へのAIの適用について、松本氏は「AIに“100点、100%”を求めてはいけない」とし、「当社だけでこうした(専門分野ではない)デジタル化やDXに取り組むのは非効率。志を同じくする他社と共に、さまざまな可能性を探索していきたい」と強調しました。

共創で建設DXを推進する:竹中工務店

株式会社竹中工務店の村上陸太氏(専務執行役員 技術・デジタル統括 技術開発・研究開発・構造設計担当)は、深刻な現場の担い手不足に悩まされている建設業のDXを推進するため、業界横断的な“共創”の場である「建設RXコンソーシアム」の活動内容と、そこでの活動成果に基づく同社のDXへの取り組みを紹介しました。

例えば、工事現場でよく見かけるタワークレーン(*5)のオペレーション業務はかなりの高所で、しばし揺れる環境で行われるため、安全性への配慮が不可欠です。このため、同社ではタワークレーンの遠隔操作システムを開発することにより地上から操作できるようにしました。

(*5)重い資材の吊り上げや移動に用いられる昇降可能な仮設のクレーン

また、BIM(Building Information Modeling/*6)のデータを活用できる建設ロボットプラットフォームを開発したとのこと。このプラットフォームと工事用エレベーター、自動搬送用の管理システムを連携した自律移動型の自動搬送ロボットシステムを鹿島建設株式会社などと共同で開発し、休憩時間や夜間などでも資機材の自動搬送を可能にしています。

(*6)3次元の建物モデルにコストや管理情報などの属性情報を付加し、設計・施工から維持管理まで、あらゆる工程で活用する概念あるいは業務フロー

建設RXコンソーシアムは、新規技術の共同研究開発、既存技術の相互利用・機能向上・改良を目的に設立され、現在では280を超える企業・団体で構成されています。12種類の分科会を設置して活動しており、同コンソーシアムの成果による建設現場のDX推進が期待されます。

外部リンク

「Japan DX Week」公式サイト 建設RXコンソーシアム

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら