欧米の金融機関を中心に2015年頃から注目を集めたRPA(Robotic Process Automation:ロボティック・プロセス・オートメーション)は、2016年後半に日本でも関心が高まり始めました。比較的、新しいテクノロジーといえます。

RPAを端的に表現するなら、事務作業をロボットにより自動化するツールです。その源流は製造業におけるFA(ファクトリー・オートメーション)に見てとれます。

工場に導入されたロボットは、従来は人的に行われてきた作業を代替しますが、それぞれのロボットは一つの決まった作業しかできません。また、ロボットは単一の作業を繰り返すだけで、トラブルが起きた場合の対応や生産管理などのマネジメントは人が行う必要があります。

これと同じように、RPAはPCを介して行われる業務システムや基幹システムへの入出力処理などの定型的な事務作業をソフトウェアロボットにより自動化・効率化する取り組みであり、これを実現するロボットがRPAツール(*1)というわけです。 (*1)ツールを指して単にRPAと呼ぶこともある

自社の業務をRPAにより自動化することで、人的リソース不足の解消やコスト削減、PC作業の効率化など、さまざまなビジネス上の課題を解決することが可能となります。例えば、Excelファイルから自社の基幹システムへ商品情報を入力する、あるいはメールを一斉送信するといった単純作業の自動化により、組織の省人化や生産性アップの実現を可能とします。

RPAは24時間働くデジタルレイバー

先に述べたように、RPAとは事務作業の自動化を実現するための取り組みであり、具体的にはデスクワークにおけるPC作業を人に代わってソフトウェアにより代替させることです。

ソフトウェアにも関わらずロボットと呼ばれる所以は、工場のロボットと同じように人の作業を代替するからです。人はPCを操作する際、キーボードで文字入力を行い、マウスでカーソルを移動させクリックしてメニューを選択します。こうした人的操作を代わりに担うソフトウェアの動きが、あたかも人の作業と同じように見えることから、その作業を代替するロボットになぞらえているのです。

このため、人に代わってPC上で働くRPAツール(ソフトウェアロボット)は、Digital Labor(デジタルレイバー:仮想知的労働者)とも呼ばれます(*2)。 (*2)厳密にはRPAとデジタルレイバーは異なるとの見解もあるが、テクノロジーが人の代わりを担うという意味では同義と考えられる

RPAを業務に組み込むことができれば、24時間フル稼働させることが可能ですし、ヒューマンエラーを防ぐことにもつながります。しかし、その導入にあたっては、RPAの性質を理解して適切に運用していかなければ望むような効果を得られません。以下では、最低限知っておくべきポイントを解説します。

RPAに“できること”と“できないこと”

ここまで解説してきた通り、RPAは定型的な作業をひたすら繰り返すソフトウェアロボットです。そのメリット(できること)は、人手に余るような膨大な作業を迅速かつ正確にこなせることでしょう。

人的作業ではヒューマンエラーを完全に排除することは難しいですが、ロボットであればミスを犯すことなくタスクを消化できます。しかも、その作業スピードは人に比べて圧倒的に高速です。加えて、機械は疲労を感じることがありませんから、24時間365日稼働させることもできます。

また、業務の属人化といった人ゆえに起きてしまう課題もRPAを導入することにより排除することが可能でしょう。

一方、RPAにはデメリット(できないこと)もあります。まず、判断を伴う作業ができないという点です。例えば、企画立案のような業務はRPAにはできません。この意味で、RPAに任せられる業務は単純なルーティンワークに限られるといえます。

トラブルに弱いことも、知っておく必要があります。定型業務の自動化に特化したRPAでは、不具合や故障の発生時には自律的に復旧しないので、人の手で対応しなければなりません。作業をRPAに任せっ放しにした場合、急に作業が止まってしまうリスクをはらんでいるわけです。

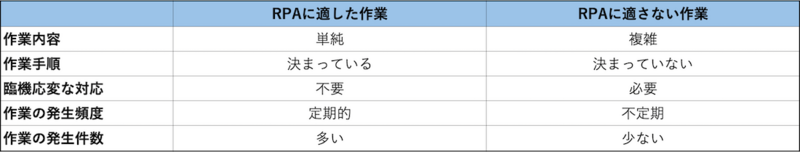

以上のメリットとデメリットを念頭に、RPAに「適している作業」と「適していない作業」をまとめると、以下のようになります。

この表から見て取れるように、RPAの導入で効果が得られやすいものとしては、定期的なタイミングで大量に発生する単純作業といえます。例えば、データ入力やデータチェック、資料へのデータ転記、数値の集計、メールの一斉送信などが挙げられます。これらの作業をRPAに任せることにより、人は本業や創造的な業務などに集中できるようになります。

| RPAと類似技術の違いとは? ●RPAとAI ここで、RPAと人工知能(AI)の違いについて解説しておきましょう。周知の通り、AIは学習内容などに基づいた臨機応変な判断や思考力を備えており自己判断が可能です。 例えば、将棋AIは移り変わる局面に臨機応変に対応し、適切な指し手を選択します。生成AIなら、ユーザーの多様な指示を理解して自ら思考し、求められた回答を文章や画像などでアウトプットできます。 これに対して、RPAは決められた作業をひたすら繰り返すことしかできないという点で、同じ自動化でも役割は大きく異なります。 そうした中、この2つを組み合わせて高度な処理を行う試みも始まっています。RPAは単純な定型業務しかこなせませんが、AIを組み込んだRPAツールであればデータ内容の認識や識別も可能となります。データやテキストをRPAツールが読み取って判断し、状況に応じて適切なプロセスを踏むといったことも実現できるわけです。今後、RPAとAIの相乗効果による業務改善が広がっていくものと予想されます。 ●RPAとVBA・マクロ機能 また、RPAはVBA(Visual Basic for Applications:ビジュアル・ベーシック・フォー・アプリケーションズ)やExcelのマクロ機能と混同されることがあります。いずれも決められた作業を自動化するという点で、共通していることが理由でしょう。 しかし、これらには大きな違いがあります。Microsoftが開発した「VisualBasic」をもとにして開発されたVBAはプログラミング言語であり、ExcelやPowerPointといったOfficeアプリケーションにおける操作を自動化することができます。Excelのマクロ機能は、あらかじめ手順を設定しておくことで一定の動作を自動で実行できるようになります。 自動化という点では共通項で括れますが、PC全般のタスクを自動化できるRPAに対して、VBAとExcelのマクロ機能は限定的な領域で自動化を実現するものというわけです。 |

RPAツールの分類と種類

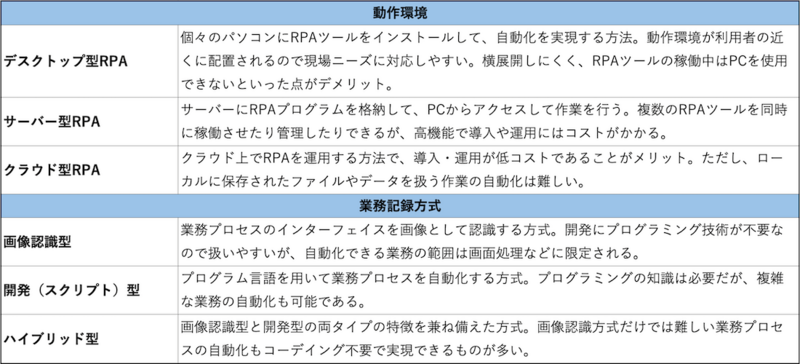

動作環境や方式によりRPAツールは、いくつかの種類に分類されます。大きくは「動作環境」と「業務記録方式」があり、その掛け合わせで基本的なツールの特徴が決まります。

動作環境における分類には、「デスクトップ型RPA」「サーバー型RPA」「クラウド型RPA」の3種類があります。

デスクトップ型RPAは、個々のPCにRPAソフトをインストールして使うタイプで、PCからアクセスできるファイルやデータに関わる業務であれば自動化が可能です。

現場ニーズに対応しやすいこと、操作が簡単でプログラミングなどのIT知識がなくとも扱えること、特定のパソコン内で動作するため機密情報が漏れにくいことなどがメリットですが、スモールスタートで取り組み全社へ広げていくといった横展開がしにくいことや、RPAを稼働させている間はPCを操作できないことなどが欠点といえます。

なお、デスクトップで動作するソフトウェアロボットは、RDA(Robotic Desktop Automation:ロボティック・デスクトップ・オートメーション)と呼ばれることもあります。あるいは、個人のPC業務の自動化をRDA、組織的な業務プロセスの自動化をRPAとして使い分けている場合も見られます。

サーバー型RPAは、自社のサーバー内にRPAプログラムを格納して稼働させる方式です。基本的にはPCからアクセスして動作させますが、サーバーからクライアント(PC)への指示により稼働させるタイプもあります。

複数のRPAを同時に動作させてさまざまな業務を並行して自動化することができ、横展開による全社的な活用が可能です。RPAが自社サーバー上にあることから独自のカスタマイズが可能で、セキュリティ性が高いのも特徴です。

とはいえ、デスクトップ型と比べて規模が大きく導入・運用には費用がかかることに加えて、それ相当の運用リテラシーも求められます。基本的には、大規模な組織に向いた形態といえるでしょう。

クラウド上でRPAを運用する形態がクラウド型RPAです。月額や年額のクラウドサービスとして提供されるためコストを抑えられ、PCに負荷をかけず使用できることなどがメリット。ただし、ローカル側に保存されたデータやファイルを扱う作業の自動化は難しいことなどは留意点でしょう。

一方、RPAを導入して業務プロセスを自動化するには業務を処理するソフトウェアロボットを作る必要があります。その方法(業務記録方式)によっても3つに分類されます。業務記録方式とはRPAに業務を覚えさせるための技術のことで、「画像認識型」「開発型」「ハイブリッド型」があります。

画像認識型は、文字通り業務プロセスを画像として認識するもので、プログラミングなどのリテラシーは不要ですが、逆にいえば画面処理などの業務プロセスの自動化に限定されることとなります。これに対して、複雑な業務プロセスを自動化できる方式が開発型です。この方式はスクリプト型とも呼ばれるように、プログラミング知識が必要となります。

これら両タイプの混合方式が、ハイブリッド型です。画面処理には画像認識記録を用い、画像認識では自動化できない業務プロセスでは開発型の方式を使います。開発型ほどの自由度はありませんが、コーディング不要で自動化することが可能です。

中小企業は「デスクトップ型×ハイブリッド型」から

これだけ種類と方式があると、「どれを導入すればよいのか」という疑問が湧くのは当然でしょう。もちろん自動化したい業務プロセスやデジタル環境は企業により異なることから、種類や方式が自社に適切かどうかを判断することは必要です。ただ、最初の導入という視点では、デスクトップ型RPAとハイブリッド型記録方式の組み合わせが適しています。

理由は、導入や運用コストを抑えられることと、ロボット開発のハードルが低いことなどです。前述したように、デスクトップ型RPAは、PC単位で導入できるためスモールスタートに適しており、ハイブリッド型の記録方式は高度なプログラミング知識がなくともロボット開発が可能です。

まず、デスクトップ型RPA×ハイブリッド型記録方式を検討、あるいは導入したうえで、自社ニーズに合わなかったり対応できなかったりした場合に、その他の方式を考えるのがよいでしょう。

いずれにしても、RPAを導入する際には事前の準備が大切です。自社のITリテラシーレベルや自動化したい業務、プロジェクト予算などの勘案は欠かせません。

これらの点に加えて、自動化プロジェクトでRPA製品を選定するのと同じくらい重要なポイントが業務プロセスの棚卸です。というのも、業務プロセスの自動化に向けては、ソフトウェアロボットを開発するために業務のプロセス(手順)を可視化する必要があるからです。

スモールスタートで横展開していくことを検討しているならば、同じような作業でありながら事業部ごとに異なる業務プロセスを可視化して統一するといった取り組みも欠かせません。

しかし、作業手順のマニュアルはなく属人化されていることが多いのが実情ではないでしょうか。そうした状況は、ヒアリング作業や要件定義の確認に時間を要するなど、RPA導入を進める際の大きな支障となりがちです。マニュアル作成支援ツールなどを活用して、業務手順の可視化や統一などを検討したいところです。

また、運用面ではRPAの管理やロボット不正利用対策の仕組みなどが必要です。例えば、野良ロボットの問題が挙げられます。これは、事業部やIT部門などの管理下外で使われているRPAロボットのことで、社内規定などを満たしていないことが懸念されます。

野良ロボットの点在はセキュリティリスクにつながることから、RPA管理や不正利用対策が必要になるというわけです。

RPAはデジタルシフトではあってもビジネス変革に直結するものではないことから、「RPAへの取り組みはDXではない」との見方もあります。しかし、業務プロセスの自動化は時間を要する作業から確実に人を解放してくれます。自動化により新たに生み出された時間を創造的業務に当てることで、DX実現に向けて進んでいけることは間違いないでしょう。

| ここがポイント! |

| ●RPAとは、PC上での単純作業を自動化する技術、あるいはツールのこと。 |

| ●手順が決められた単純作業を速く正確にこなすRPAだが、臨機応変な判断が伴う作業には向いていない。 |

| ●動作環境や業務記録方式により、RPAツールにはいくつかのタイプがある。 |

| ●中小企業には「デスクトップ型×ハイブリッド型記録方式」が適する。 |

| ●導入時には業務プロセスの棚卸、運用ではRPA管理や不正利用対策の仕組みが必要。 |

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら