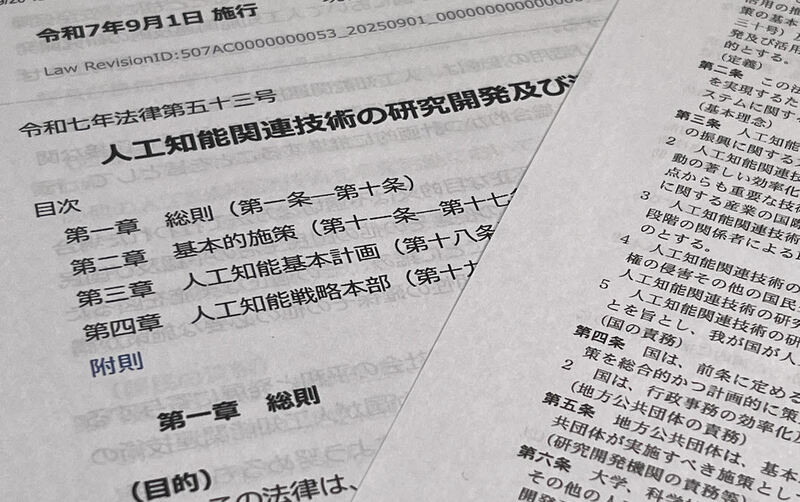

2025年6月4日に公布・施行(一部を除く)されてきた日本版のAI法となる「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下、AI新法/*1)」が同年9月1日に全面施行されました。この法律は、日本においてAIを活用していくための基本法となります。

(*1)通称は「AI法」「AI推進法」とも呼ばれますが、本稿ではAI新法と表記

生成AIをはじめ、日本におけるAIの利用状況は諸外国に比べて遅れているという状況が、さまざまな調査結果から明らかにされています。

その要因は多岐にわたりますが、一つにはAIに関わる法制度面での環境整備が十分ではないという背景が指摘されていました。また、生成AIをはじめとして急速にAIが広まり、著作権侵害やプライバシー侵害などさまざまなリスクが顕在化する状況下、法的側面からのルールづくりが必要との声が強く挙がっていました。

そうした中、新たに施行されたのがAI新法です。日本初のAI関連の法律はどのようなものなのか――制定の経緯や法令概要、中小企業への影響などを解説していきましょう。

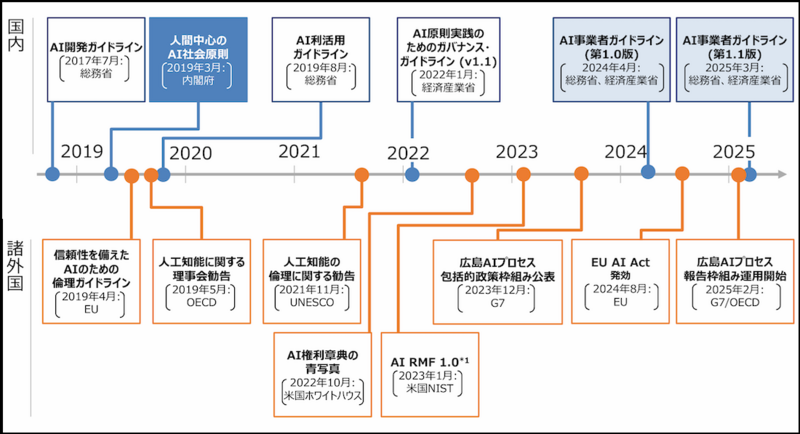

日本におけるAI関連法制度の背景

これまで国内におけるAIに関する制度では、総務省と経済産業省による「AI事業者ガイドライン」が、AIの開発や提供から利用まで含めた包括的な指針として中心的な役割を担ってきました。

それ以前からも、指針やガイドラインを軸にAIのルールづくりは進められてきました。総務省は、「AI開発ガイドライン(2017年)」と「AI利活用ガイドライン(2019年)」を公開。経済産業省は、2022年に「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン」を公開しています。

次いで、2024年4月に総務省と経済産業省が公開したのが前述のガイドラインです。2025年3月にはアップデートされた第1.1版が公開されています。

日本のAI推進は、こうしたガイドラインや指針を軸としたソフトロー主義的な姿勢で取り組まれてきました。ソフトローとは、ガイドラインなどに沿った自主規制によるもので、法的な拘束力はありません。国内でソフトロー主義が取られてきた理由は、AIによるイノベーションを阻害しないためです。

一方、法令などの法的な拘束力を持つものはハードローとよばれます。もともと世界的には、欧州がAIに対して厳しい規制を設けるハードロー路線、日本や米国などは前述したようにイノベーションを阻害しないようソフトロー路線という図式でした。

しかし、2023年のバイデン政権下の米国が国防関連などの分野にAIに関する法規制を導入しました。これにより、ソフトロー路線は日本のみに。そうした状況下、日本だけがソフトローのままでよいのかといった議論が起こりました。

こうした背景から、政府は2023年5月に国内のルールづくりを主導する「AI戦略会議」を立ち上げます。この成果として2024年4月に公表されたのがAI事業者ガイドラインです。さらに、同年7月にAIの法制度について議論する場としてAI制度研究会が設置され、AIの法制度化が進められました。

そして、2025年2月にAI新法の「中間取りまとめ」が公表され、同年5月に国会で可決、翌6月に公布・一部施行され、同年の9月1日に全面施行となったわけです。

AI新法の全体構造

AI新法は、「総則(第一章)」「基本施策(第二章)」「人工知能基本計画(第三章)」「人工知能戦略本部(第四章)」の全28条、および附則から構成されています。全体構造のイメージは下記の通りです。

総則(第一章)

目的

AIの研究開発と活用の推進による国民生活の向上と国民経済の健全な発展

定義(対象)

AI技術およびAI技術を利用した情報システム

基本理念

AIにおける研究開発力の保持や国際競争力の向上、AIの研究開発と活用推進における総合的かつ計画的な取り組み、AIの適正な研究開発と活用のための透明性の確保、AIの研究開発と活用について国際協力における主導的な役割

責務

国(第4条)/地方公共団体(第5条)/研究開発機関(第6条)/活用事業者(第7条)/国民(第8条)の責務について規定

基本的施策(第二章)

研究開発の推進と成果移転のための体制整備など(第11条)

AIの研究開発に必要な施設・設備等の整備と共用の促進(第12条)

適正なAIの研究開発と活用のための国際規範に則した指針の整備(第13条)

専門的かつ幅広い知識を持つ人材の確保や養成など(第14条)

AIに関する教育および学習の振興(第15条)

情報の収集や、権利利権を侵害する事案の分析・対策検討・調査研究、その結果に基づき活用事業者などへの指導・助言・情報提供(第16条)国際協力の推進、国際的な規範策定への積極的な参画(第17条)

人工知能基本計画(第三章)

政府は、基本理念に沿って、AIの研究開発と活用を推進するための「人工知能基本計画」を策定

人工知能戦略本部(第四章)

AIの研究開発と活用を推進する施策を総合的かつ計画的に進めることを目的として、人工知能戦略本部を設置。内閣総理大臣を本部長とし、すべての国務大臣が構成員

附則

AI法は、国際的動向や社会経済情勢の変化に応じて、その内容は見直される

注目すべきAI新法のポイントとは

日本における初のハードローとして制定されたAI新法ですが、政府による基本施策の遂行や人工知能戦略本部の設置など、国を主語や宛名にした条文が多くなっています。この意味で、日本がAI施策を進めていく最も基本的な土台となる法律といえます。

では、中小企業への影響として何が考えられるのでしょうか。AI新法において、企業への義務などが明文化されているのは第7条の活用事業者の責務のみです。その内容を要約すると、下記の通りとなります。

「活用事業者は、基本理念に従い積極的にAI技術を活用して事業活動の効率化と高度化、新産業の創出に努めること。同時に、国や地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない」

ここでいう活用事業者とは、「AI関連技術を活用した製品やサービスの開発、または提供しようとする者、事業活動においてAIを活用しようとする者」と明文化されており、AI事業者ガイドラインで定義されている「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」のすべてが活用事業者に含まれると解されます。

いずれにしても、企業規模に関わらず事業者は積極的なAI技術の活用が責務として求められ、時に行政が行うAI関連施策に協力する必要があります。

また、第16条で「国は、不正な目的や不適切なAI関連技術の研究開発・活用により国民の権利利権を侵害する事案について分析・対策検討・調査研究を行い、その結果に基づいて活用事業者などに対する指導・助言・情報提供といった必要な措置を講じる」としています。

積極的にAIを活用しつつ、著作権侵害やプライバシーの侵害などAI利用に伴うリスクが生じないように適切に導入・活用を進めることが求められます。

もう一つ、AI新法において押さえておきたいポイントは、こうした活用事業者に求められる責務に違反したとして、法令では罰則が規定されていないことです。ハードローでありながら法的な拘束力は弱いことから、「日本のAI法はハードローとソフトローの中間的なアプローチである」といわれている点は、同法令の大きな特徴といえるでしょう。

中間的なアプローチをとる理由には、「イノベーションを阻害しない」「AIをひと括りにすることは難しい」といった点が挙げられています。

前者は、これまで国内のAI推進を踏襲した形であり、違反に対して罰則規定を設けないことにより、AIによる変革を妨げないようにしているわけです。後者については、AIがさまざまな領域に広がる中、各分野の実情に則した罰則を一括規定することは難しいことが背景にあります。AIによる自動運転なら運送車両法令で、医療AIであれば医療関連の法律でといった具合に、個別の法制度で罰則を規定する方針が打ち出されています。

とはいえ、AI新法を根拠とした罰則がまったくないわけでもありません。先の第16条において「指導・助言・情報提供といった必要な措置を講じる」と明文化されている通り、悪質業者などには何らかの制裁を科すことが検討されているようです。

新法とガイドラインの動向確認が不可欠

法案の可決では、附帯決議が法律案に付されることが多々あります。附帯決議とは、法案とは別に議会の要望として関係機関などに求める対応や留意事項を示したもの。AI新法においても、衆議院から「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案に対する附帯決議(第217回国会閣法第29号 附帯決議)」が示されました。

全15項目が提示され、「国産の大規模言語モデル(LLM)開発」や「ディープフェイクポルノ対策」、「事業者への調査における営業秘密や知的財産権への配慮」などに言及されています。

罰則についても言及されており、営業秘密や知的財産権へ配慮すべきとしている一方、「重大なリスクが生じるおそれのある事項に関し、指導や助言等に応じない活用事業者等に対する実効性のある措置の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること」とされています。罰則規定が設けられる可能性もあり得るわけです。

また、「新たなリスクに適時に対応するためAI法と関連規定、AI基本計画や指針について不断の見直しを行う」ことや、「既存の法令やガイドラインで対応が困難な新たなリスクが顕在化した場合、規制の度合いを変えるリスクベースアプローチに基づいた規制的装置の導入も含め検討する」ことが盛り込まれています。

AI新法や関連するガイドラインなどの随時見直し、新たなハードローの新設の余地があることなどが、附帯決議から読み取れます。

イノベーションの促進とリスク対応の両立を目指すAI新法が、今後の日本におけるAI開発と活用を推進する法的土台となることは間違いありません。ただし、AI技術に関わるテクノロジーの進化は日進月歩。その状況次第では、法律改正や新たな法令の制定なども考えられるだけに、常に動向をウォッチしておく必要がありそうです。

| ここがポイント! |

| ●2025年6月4日に公布・一部施行の「AI新法」が、同年9月1日に全面施行された。 |

| ●国や行政による取り組みを中心とした、今後の日本におけるAI開発・活用推進の土台となる基本的な法律である。 |

| ●ハードローとソフトロー(罰則規定なし)の中間的なアプローチをとる。 |

| ●AI新法と関連ガイドラインは、新たなリスクの顕在化などの状況に応じて見直される。 |

外部リンク

「AI新法」法令全文 AI事業者ガイドライン(第1.1版) 衆議院 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案に対する附帯決議

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら