2024年6月から公募がスタートした「中小企業省力化投資補助金(以下、省力化補助金)」をご存知でしょうか。募集期限のある時限措置ですが、補助率が大きいこと、中小企業や小規模事業者にとって使いやすい制度であることから注目されています。

中小企業が利用できる補助金の代表的なものとしては、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などが挙げられますが、いずれも新たなサービスの開発や新分野への進出など将来を見据えた取り組みが対象です。これに対して、省力化補助金は“既存業務の省力化”を目的している点でも特徴的な制度とえいるのではないでしょうか。

省力化補助金は始まって間もないですが、2024年12月には令和6年度補正予算において改正され、従来の「カタログ注文型」に新たにオーダーメイド形式の「一般型(*1)」が追加されました。これにより、対象企業は2つの申請枠から選択して補助金を活用することが可能となります。

(*1)国会審議などを経て施行。申請の受付開始は2025年4月前後以降が予想される

本稿では、中小企業や小規模事業者にとって利用しやすい省力化補助金の「カタログ注文型」について解説していくことにしましょう。

制度の目的・対象要件・補助額

省力化補助金とは、中小企業の人手不足解消を目的とした制度です。同制度を管轄する独立行政法人中小企業基盤整備機構は、この補助金の目的について下記のように定義しています。

「人手不足解消に効果があるロボットやIoTなどの製品を導入するための経費を国が補助することにより、簡易で即効性がある中小企業の省力化投資を促進し、売上拡大や生産性向上を図るとともに賃上げにつなげることを目的とした補助金」(出典:中小企業基盤整備機構「中小企業省力化投資補助金」チラシより引用)

端的にいえば、人手不足を解消するために省力化製品を導入する投資に対して、国が補助金を出して支援するというわけです。

この補助金制度を利用するには、「中小企業であること」「人手不足が確認できること」「労働生産性の向上に取り組むこと」という3つの要件を満たすことが求められます。

対象となる中小企業は業種により異なりますが、中小企業基本法の定義がベースとされています。例えば、製造業であれば「資本金3億円以下、または常時雇用従業員数300人以下」です(*2)。また、個人事業主、一定の中小企業組合やNPO法人なども対象となります。細かな要件が付されている場合もあるので、要項などの確認は必要でしょう。

(*2)卸売業:資本金1億円以下、または常時雇用従業員100人以下/サービス業:同5000万円以下、または同100人以下/小売業:同5000万円以下、または同50人以下

人手不足の確認要件については下記の4項目が挙げられており、いずれか一つの項目に該当すればよいとされています。申請時には、選択した理由を証明するための書類が必要です。このため、「4. その他」を選択した場合、審査に時間を要するので、それ以外の理由を選びたいところです。 1. 直近1か月の従業員の平均残業時間が月30時間を超えている 2. 整理解雇ではない離職や退職により、従業員数が前年度比で5%以上減少している 3. 採用活動により求人を掲載したが、充足には至らなかった 4. その他、省力化を推し進める必要に迫られている

労働生産性(*3)の向上への取り組みに関する要件については、「補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3%以上向上させる事業計画を策定・実行すること」とされています。

(*3)付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)÷従業員数

なお、上記の要件を満たしていても申請できないケースがあります。特に、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」、「IT導入補助金」の交付を受けた事業者は詳細要件の確認が必要です。

これらの要件を満たして申請し補助金交付が決定すると、省力化製品の導入費用(*4)に対して下表の支援が受けられます。

(*4)製品の本体価格+製品の導入設置にかかる費用

補助率は2分の1、補助上限額は従業員の規模により異なります。制度の目的として賃上げの推進を掲げていることから、事業実施期間に賃上げ要件を満たした場合、補助上限額は1.5倍に引き上げられます。

具体的には、「給与支給総額の6%以上アップ(*5)」と「事業場内最低賃金45円以上アップ」の両方を実現すること。補助金申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明し、事業終了時までに達成することが必要です。計画未達の場合、補助額の減額となるだけに、賃上げ要件を満たせるかどうかをしっかりと検討することがポイントでしょう。

(*5)所定内賃金、役員報酬は含まれない

「カタログ型」と「販売店伴走型」が特徴

省力化補助金の大きな特徴が「カタログ型」という点です。一般的な投資関連の補助金では、事業者が導入機器などを選定しますが、この制度では「製品カタログ」が用意されており、同カタログに掲載された製品が補助金支給の対象となります。

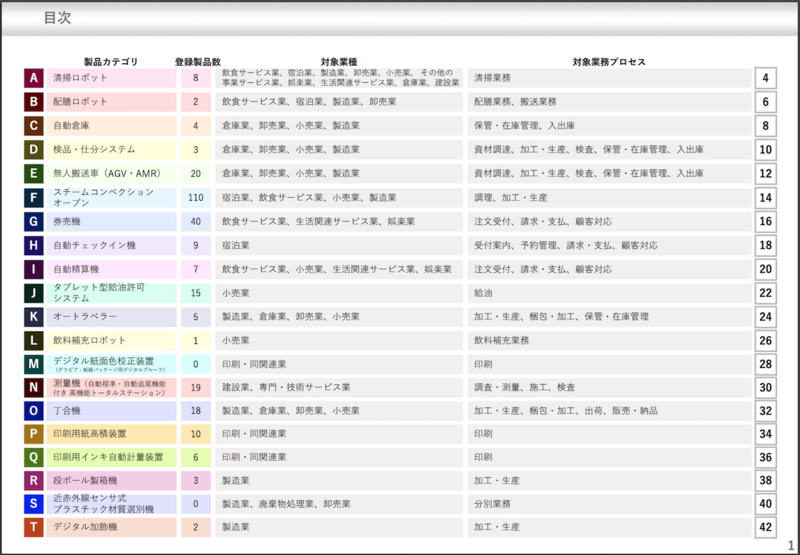

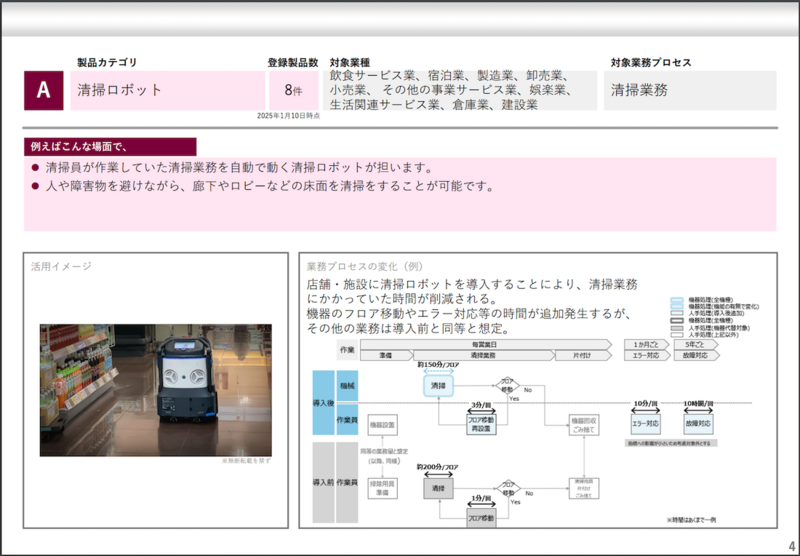

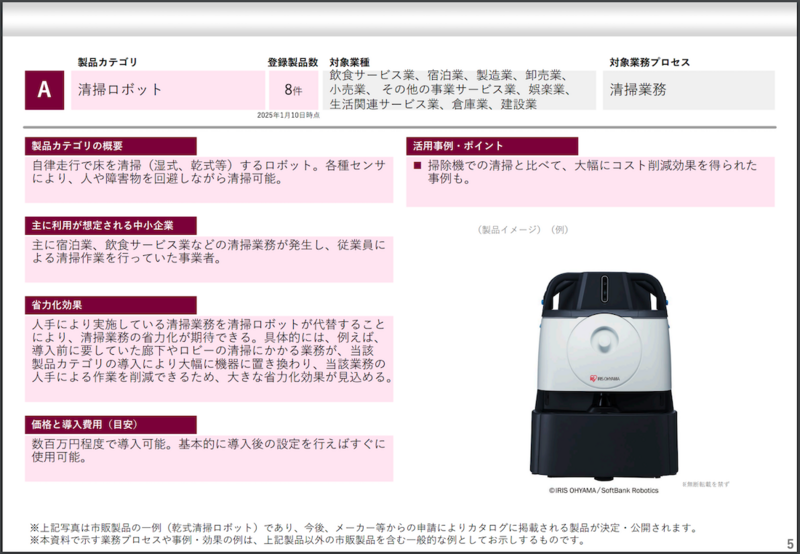

掲載製品は清掃や配膳ロボット、自動倉庫、自動精算機など数多くのカテゴリに分類されています。各カテゴリにはメーカーなどの個別製品が掲載されており、申請事業者はそこから選定した製品を導入して省力化による労働生産性アップに取り組むわけです。カテゴリの種類や製品数は、順次拡大されています。

カタログに掲載されている製品は、すでに省力化に効果があることが認められたもの(メーカーなどが申請し工業会が認定)。製品登録時の審査で検証されており、想定される業種の事業者が導入することで、投資に見合った効果が得られるというわけです。

実際、製品カテゴリには業務プロセスの改善や省力効果、想定事業者、活用ポイントなどが掲載されています。カタログそのものが業務省力化の参考資料のような構成となっており、申請事業者のみならず省力化を考える事業者にとっても参考となりそうな作りが特徴です。

この補助金制度の、もう一つの特徴が販売事業者(*6)との伴走型であることです。事業者が単独で申請するのではなく、省力化製品を販売する事業者と共同で申請することが求められます。

(*6)省力化補助金制度に登録された販売事業者

労働生産性の向上を目指すための計画策定や申請フォームの作成など、登録された販売店事業者のサポートを受けながら取り組めるので、他の補助金制度よりも申請事業者の負担は軽減されます。こうした点なども、中小企業や個人事業者でも利用しやすいとされる所以でしょう。

申請から事業完了までの流れ

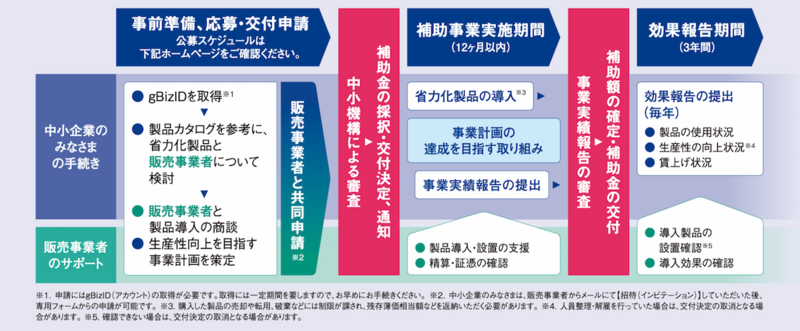

省力化補助金の申請から事業完了までの流れと取り組むべき項目の全体像を示したのが下図です。事業フローは、大きく①事前準備・応募・交付申請、②実施期間、③効果報告期間から構成されます。

①事前準備・応募・交付申請について、少し詳しく見ていきましょう。省力化補助金を申請する際に取り組むべきことは、大きく5つに分かれています。

まず、申請を検討する事業者がやるべきことは、自社が補助金制度の対象であるかどうかの確認、制度の概要や対象製品、スケジュールなどの理解です(STEP1)。

そのためには、資料を読み込むことが欠かせません。公式ホームページの「資料ダウンロードページ」から、関連資料一式をダウンロードすることが可能です。基本的にはすべてに目を通すべきですが、特に「公募要領」「応募・交付申請の手続き」「申請における留意事項」の3書類は熟読しておきたいところです。

というのも申請や交付に関わる押さえておくべきポイントが示されているからです。例えば、採択される可能性を高めるポイントとして「事業計画に記載の省力化の効果が合理的に説明されている」「単なる工数削減以上の付加価値の増加が期待できるか」と記載されています(公募要領「4-4.審査の着眼点」/P19)。

補助金に限らず、国の施策においては、こうしたポイントを確実に捉えて申請書類を作成することが採択率を高めることにつながります。

STEP2として、gBizIDプライムアカウント(*7)を用意しなければなりません。省力化補助金の申請は電子申請のみのため、同アカウントがないと申請自体ができませんから、持っていない場合には取得が必要です。

(*7)行政サービスを利用するための法人代表者や個人事業主のアカウント

製品カタログから対象製品を選択(STEP3)し、販売事業者を決定(STEP4)します。販売事業者は対象製品ごとに記載されている「販売事業者一覧」より選ぶことができ、記載されている事業者のサポート窓口の連絡先からコンタクトを取ることができるようになっています。

以降、制度を利用する事業者は、選定した製品の販売事業者と共同で事業計画を策定すると共に、販売事業者を共同実施者として公募期間内に申請受付システムで申請作業を行います。

補助金制度の利用では申請ばかりに目が行きがちですが、留意すべきは交付後を見据えて検討することです。ここでは、②実施期間と③効果報告期間において取り組むべき要件に対応できるかどうかを熟慮することです。他の補助金に比べて申請のハードルは低いものの、実績や効果の報告が求められるスキームは国による他の補助金制度と変わりません。補助金をもらって終わりではないことは、強く意識すべきです。

この他の留意点としては、交付決定前に導入した省力化製品は助金の対象外となること、新規にオープンする店舗などへの導入は対象外(比較軸となる既存実績がないため)であることなどが挙げられます。

省力化補助金は、一般的な補助金のように公募期間が複数回設けられているわけではなく、いつでも申請できる随時募集であることも特徴的です。本稿執筆時点で、2026年夏頃までの継続募集とされていますが、割り当てられている予算が消化されれば公募は終了します。活用を検討するなら、早めに着手すべきでしょう。

※本稿は、2025年1月の情報をもとにしたもの。補助金制度の要件や制度設計は流動的で随時変更される場合があり、常に最新情報をチェックすることが必要です。

| ここがポイント! |

| ●中小企業省力化投資補助金は、人手不足の課題を解消する省力化製品への投資を支援する制度。 |

| ●補助率は2分の1、賃上げ要件を満たすことで補助上限額アップ。 |

| ●「カタログ注文型」では、製品カタログに掲載された省力化の効果が検証された製品から導入機器を選定。 |

| ●申請事業者は販売事業者のサポートを受けながら申請する伴走型のスキーム。 |

| ●公募は継続的に受け付けられており、予算消化で終了の可能性。 |

外部リンク

中小企業省力化投資補助金 公式ホームページ=https://shoryokuka.smrj.go.jp/about/ 製品カタログ=https://shoryokuka.smrj.go.jp/product_catalog/ 資料ダウンロードページ=https://shoryokuka.smrj.go.jp/download/

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら