2025年9月18日、中小企業によるデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)推進やデジタルシフトへの取り組み事例を紹介する「“ともに”取り組む中小企業のためのDX事例共有会」(東京商工会議所主催)が東京商工会議所Hall & Conferenceで開催されました。

この共有会はハイブリッド形式で開催され、オンラインも含めて多数の参加者が成功例に耳を傾けました。

今回の事例共有会は、課題解決に向けてDXやデジタルシフトに積極的に取り組んだ中小企業と、その取り組みを支えた支援者が“ともに”登壇したのが大きな特徴で、それぞれの立場から事例が紹介され、課題や成果などを参加者と共有する場となりました。

発表はいずれも、支援者が進行役を務め、企業の担当者が説明する形で進められました。本稿では、DXの3事例や基調講演など同共有会の内容をレポートします。

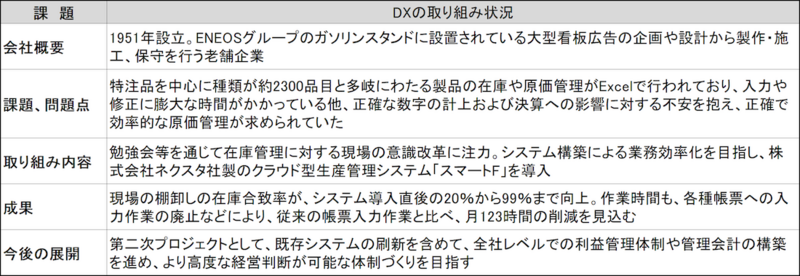

事例1◎千代田エナメル金属/支援:サクシード

原価管理DXで作業負担を月123時間削減

共有会で先頭を切ったのは、「“ともに”取り組むDX:看板製造の原価が見えるまで」をテーマに、原価管理の明確化を目的に業務管理システムの構築に取り組んだ事例を紹介した千代田エナメル金属株式会社(東京都江東区)。DX推進の支援者は、ITコーディネータです。

同社は、ガソリンスタンドにある大型看板の製作・設置・保守などを手掛けており、看板は特注品を中心に原材料から仕掛品、半完成品まで含めて約2300品目にも及び、その種類は非常に多岐にわたります。

DX推進のプロジェクトリーダーを務めた同社製品部・西一之江工場・工場長代理の青木洋志氏によると、「もともと仕入れ価格の変更や材料の入荷、棚卸など、それらの在庫や原価管理はExcelで行っていた」とのこと。「入力漏れや転記ミスがあるたびに、その修正に膨大な時間を取られ、入荷状況も把握できていないなど、正しく管理されているのかわかっていなかった」といいます。

支援者であるITコーディネータの新井祐介氏(株式会社サクシード 取締役・DX戦略責任者)によると、経営者側でも「在庫の数字が本当に正しいのかという懸念材料を抱えていた」と当初の状況を振り返りました。

千代田エナメル金属は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)による定期的な勉強会などの支援を通じて、在庫管理の重要性と決算への影響を学びます。そこで、正しい在庫管理を行うためにはシステムの構築が不可欠であることを痛感し、2023年11月から約3年かけてDX推進プロジェクトに取り組みました。

ごく一部の製品を除いてほとんど存在しなかったBOM(Bill of Materials:部品表)の整備を進めながら、並行してシステム選定にも着手し、クラウド型生産管理システムを導入しました。

徹底した会話でDX推進の障壁を突破

プロジェクトで最も大変だったのはシステム導入段階で、特に現場の意識改革に難渋したことだといいます。この点について、青木氏は次のように語りました。

「(現場の抵抗が大きい中で)なぜ正しい在庫計上が必要なのかというところから始まって、プロジェクトチームとの意見の衝突もあり、とにかく話し合うことで理解を深めてもらい、レベル合わせを進めてきた。“現場の奮闘”という言葉がピッタリではないか」

システム導入直後は、操作ミスやマスターデータの入力ミスなどもあり、実在庫との在庫合致比率が20%程度にとどまったとのことでしたが、最終的には99%程度まで向上したといいます。

目に見える成果はまだ少ないものの、作業時間については棚卸作業における信頼性の向上、帳票への入力作業の廃止とそれに伴う転記ミスの削減などにより、従来からの帳票入力作業と比べて月123時間の削減が見込まれるとしています。

2025年秋からは、より高度な経営判断が可能な全社レベルでの利益管理体制や管理会計(*1)の構築に向けて、新たなプロジェクトを進めていく考えです。既存システムの刷新を含め、「社内のほぼ全部署が関わる一大プロジェクトとして取り組む」と意気込みを語りました。

(*1)経営陣の意思決定や組織内部の業績の評価に役立てるための会計手法

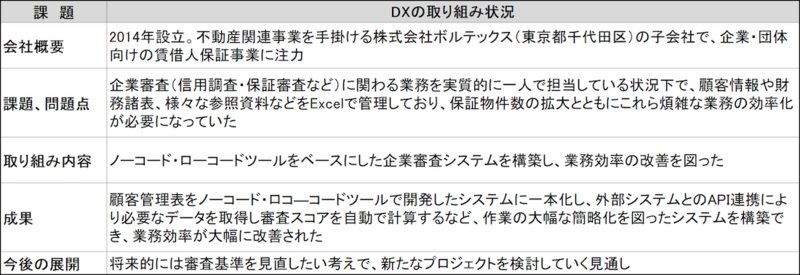

事例2◎VRサポート/支援:アテナ

業務属人化を解消し作業効率を大きく改善

Excelでのデータ入力・管理からの脱却という点で前述の事例と共通しているのが、「企業審査サポートシステム」をテーマに登壇したVRサポート株式会社(東京都千代田区)と、支援者である株式会社アテナです。

VRサポートは、オフィスや店舗など事業用不動産の貸借人保証事業を手掛けており、入居審査や賃料の代位弁済といったサービスを提供しています。

この信用調査(企業審査)業務を実質的に一人で担当しているのが、保証事業部・管理課・担当課長の鈴木康雄氏。増員のための人材確保や教育には時間がかかるため、採用活動を見送っているとのこと。しかし、賃貸件数が右肩上がりで増える一方で、なかなか審査の手が回らなくなってきたといいます。

特に、審査にかかる時間のほぼ半分はExcelへの入力作業となっていることから、これまでのExcelによる管理では今後も作業の負担が増大する一方であること、実質的に一人で主要業務をすべてやっているという“審査運用業務の属人化”も大きな課題でした。

このためアテナの支援のもと、管理業務全体を効率化するプロジェクトが進められました。具体的には、作業時間を短縮して生産性向上を図るべく、ノーコード・ローコードツールと複数のデジタルツールを組み合わせてシステム化することです。

支援者であるアテナの執行役員・経営サポート本部長の稲冨陽介氏は、「今回のリニューアルのポイントはExcelからノーコード・ローコードツールで開発した企業審査システムに移し替えたこと」と語りました。

企業審査では、必要書類(財務諸表)のチェックやキャッシュフローの計算、反社会勢力でないことの確認などを経て、保証審査を行って、これらの結果をExcelの顧客管理表で管理しますが、参照資料や転記工程が多いのが難点だったといいます。

そこで今回、Excelの顧客管理表をノーコード・ローコードベースのシステムに一本化。企業情報や財務諸表を電子化してデータを取り込み、画面上のボタンクリックから外部システムと連携して必要なデータを取得、その結果をもとに審査スコアを自動で計算して同システムに反映するようにしました。

鈴木氏は、このようなコンセプトのシステムの導入を提案された際、「(従来の管理方法をベースに)単純に人員を増強するよりもコストを抑えることができる」といった趣旨の発言をしていたとのこと。実際にシステムを構築し運用を始めてみて、その効果について、作業時間の短縮やコストメリットといった面で、「(提案を受けた時に思った)最初のイメージにおおむね近い」(鈴木氏)と高く評価しています。

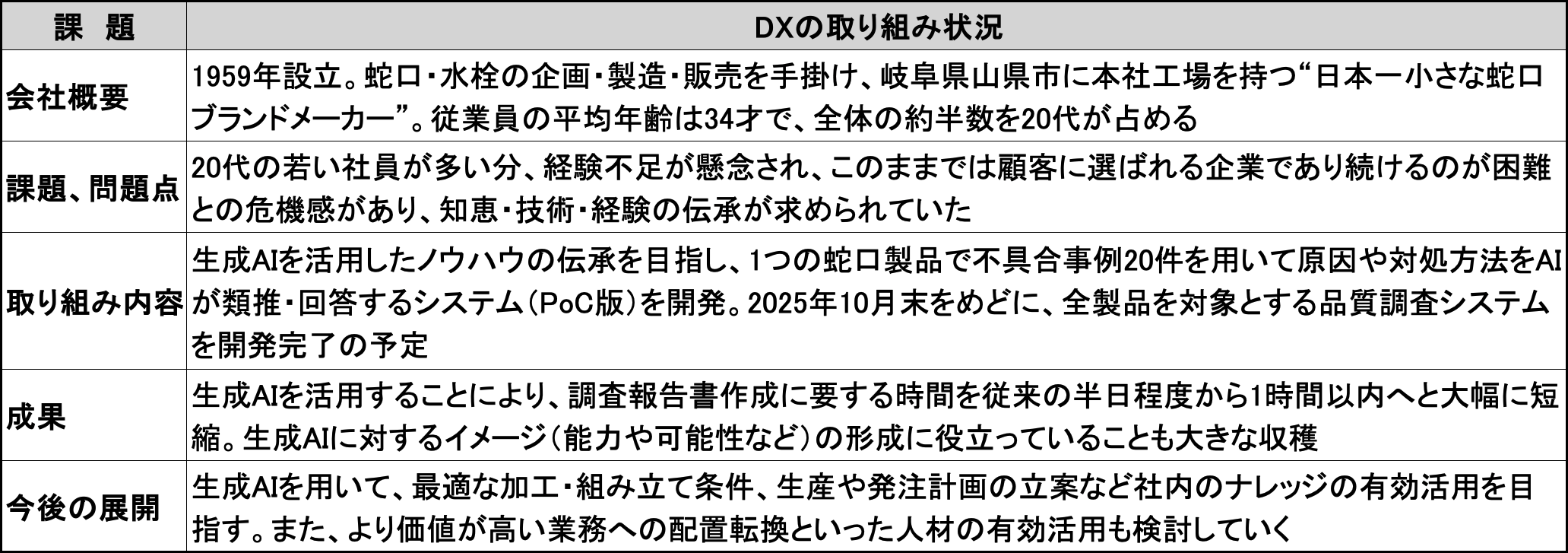

事例3◎ミズタニバルブ工業/支援:Horizon Head & company

生成AIで品質調査報告を迅速化したミズタニバルブ

生成AIの活用によりDXを推進しているのが、蛇口を中心に水回り機器の企画・製造を手掛ける“日本一小さな蛇口ブランドメーカー”を称するミズタニバルブ工業株式会社(岐阜県山県市)です。

代表取締役の水谷真也氏は、支援者のHorizon Head & company株式会社・代表取締役である澤村泰一氏と共に「【技能伝承とAI】生成AIを活用した品質調査、報告書作成」の題で登壇。

品質調査資料のデータベース化による調査報告書の作成業務を効率化するとともに、調査結果の資産化に取り組んだ事例を紹介しました。

もともとミズタニバルブ工業は、デジタルシフトへの意欲が高い風土があり、2020年秋から始めたRPA(Robotic Process Automation/関連記事:注目テクノロジー解説◎RPA)プロジェクトでは、これまでに55台のロボットを製作・稼働させて作業効率を大幅に改善するなど、効果を上げています。

同社がAIに取り組んだきっかけはいくつかありますが、最も大きな要因は若手社員に対する“危機感”だったようです。新卒採用に積極的なこともあって、従業員の平均年齢は34.1才と若手が中心で、仕事面での経験が少ない20代が半数程度を占めているという状況です。

若手の経験不足を補完しながら早期育成しなければ、顧客に選ばれる企業であり続けるのが難しくなるとの思いが、同社の背中を強く後押ししました。

そこで、社内に蓄積されているデータやノウハウなどを生成AIに学ばせ、参照できるようなシステムを構築することで、若手の経験不足を補うことを考えます。

その際、水谷社長とは同郷出身で山県市商工会を通じて知り合ったことをきっかけに、澤村氏とプロジェクトを進めることとなりました。

システムのコンセプトは、「生成AIに、知恵と技術と経験の一部を伝承させ、そこに人間の工夫を加えることで事業の継続・成長に結びつける」(澤村氏)こと。

具体的には、水漏れなどの不具合事例を調査し、その結果を報告書にまとめた品質調査資料をデータベース化し、顧客から製品品質に関する問い合わせがあった時に、過去の調査結果をもとにAIが不具合の事象や原因が近いなどの類似パターンを検索して、原因や対処方法を類推・回答する仕組みを構築する取り組みでした。

このコンセプトに基づき、まずは蛇口製品を1つ取り上げ、不具合事例の調査報告書20件をデータベース化し、PoC(Proof of Concept:概念実証)版の生成AIを開発。報告書の作成時間が従来の半日程度から1時間以内へと大幅な短縮を実現しました。

このような成果を受け、2025年8月より全製品を対象にしたシステムの開発に着手しています。同年10月末を目標に開発を終え、本格運用を開始する予定としています。

また、開発したシステムでは既存の調査報告書を用いて処理を行っていますが、今後は定期的にAIの最適化を図り、不具合に関する最新の情報を参照できるようにしていく考えです。

今回の成果を踏まえ、「生成AIが実現可能なことやイメージを形成できたのは大きな収穫。本システムを開発した大きな意義といえる」と水谷社長。今後について「最適な加工・組み立て条件や生産計画、発注計画の立案など社内のナレッジの有効活用に加え、顧客や取引先の“ちょっとした”課題の解決にもAIで貢献できるのではないか」と期待を込めました。

事例の随所にDX推進のヒント

発表された事例には、リソースが圧倒的に不足している中小企業が参考にできそうなDXやデジタルシフトのヒントが、いくつも見受けられました。例えば、千代田エナメル金属を支援したITコーディネータの新井氏が示したDX推進のポイントも、その一つです。

新井氏は、他社でも応用可能なポイントとして、①最初から完璧を目指さない、②(やるべきことの)優先順位をつける、③それを実現するために数年単位での長期的な視点で取り組む、④システムの導入前よりも導入後の方が肝心であり全社の力を結集して取り組むこと――という4点を挙げました。

また、千代田エナメル金属の青木氏は、「ROI(Return on Investment:投資利益率)のような数値目標を設定せず、ボトムアップで少しずつアップグレードして定着させていくことを重視して取り組んできた」と語りました。

青木氏がいうように、無理に数値目標を立てずに各社の現状に応じて段階的にDXを推進することも大事でしょう。

一方、リソースが限られる中小企業の場合、すべてベンダーにシステム開発を依頼すると想定外のコストがかかってしまうなどハードルが高くなりがちです。

これに対し、VRサポートの鈴木氏は「(当社は)既存のパッケージシステムをうまく組み合わせることで、新たなシステムのインフラを構築できた」と、工夫次第でコスト面のリスクを低減できることを示しました。

さらに、ミズタニバルブの水谷社長は、「(会社経営の)目的はパーパス経営(*2)の実現であり、その方法の一つがDX/AIである」と指摘しています。

(*2)社会における企業の存在意義や貢献意義を明確にし、これらを軸に経営を行う手法

同社は今回、生成AIを活用して品質調査報告書の作成時間の大幅な短縮を実現しましたが、「営業部員がこのシステムを使い、(不具合調査の)第一報を顧客に伝えることも非常に大事ではないだろうか」(水谷氏)と述べ、創業精神である“人を大切にする経営”の実現を目指し、顧客重視の姿勢を強調しています。

基調講演◎明治大学経営学部 岡田浩一教授

明確な目的意識を持ってDX経営に取り組むべき

事例紹介後には、基調講演も用意されていました。明治大学経営学部・専任教授の岡田浩一氏が登壇し、「中小企業のDX経営に向けて~求められる経営力アップ~」のテーマで登壇。事例の内容を踏まえつつ、中小企業におけるデジタルシフトやDX推進の現状と課題、必要な心構えなどについて講演しました。

岡田専任教授は、中小企業庁の「中小企業白書」や、東京商工会議所が公開している「中小企業のデジタルシフト・DX実態調査(関連記事:調査レポート◎中小企業のデジタルシフト・DX実態調査2025)」のデータを引用しながら、DXの取り組み状況が着実に増えていることを強調しました。

そして、DX経営に求められている両利きの経営(*3)とパーパス経営について説明し、そこにツールとしてデジタル技術を使うという意識を持つことでDX経営が成功すると指摘しました。

(*3)既存事業の強化と新規事業の開拓・立ち上げを両立させる経営手法

また、経済産業省がDX支援のあり方をまとめた「DX支援ガイダンス ~デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ~」を引き合いに出し、次のように語りました。

「企業には企業の経営力が、支援者には支援先の企業の考えを把握し、どういう支援が必要なのかという“目利き力”がそれぞれ求められる。これらがうまく融合することで企業のDX推進に結びつく」

DX推進企業と支援者が一緒に登壇して参加者と事例を共有するスタイルは今回が初の試み。その狙いは、「支援者と事業者の良好な協力関係を示しDXに取り組むハードルを少しでも下げ、自社も協力を受けながらであればDXに取り組めそうだと思ってもらうきっかけづくり」(東京商工会議所中小企業部の担当者)とのことです。

実際、他社の参考になるヒントや気づきが多く、参加者からも高く評価する声が上がりました。とても意義深いイベントになったのではないでしょうか。

外部リンク

東京商工会議所のホームページ 経済産業省「DX支援ガイダンス~デジタル化から始める中堅・中小企業等の伴走支援アプローチ~」

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら