産業デジタル・トランスフォーメーション(産業DX)の推進には、データの利活用が欠かせません。このため国を中心に、さまざまなデジタルデータ連携基盤の構築が進められています。

その根幹ともいえる取り組みといえば、政府が提唱するSociety5.0(*1)の実現を目指すための基盤である「ウラノス・エコシステム(Ouranos Ecosystem)」でしょう。ウラノス・エコシステムは、企業や業界、組織、国境さえもまたいだ横断的なデータ連携やシステム連携を実現し、デジタル技術やプラットフォームを共有してイノベーションを加速する枠組みのこと。産業DXの推進の基盤となります。

(*1)サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(物理空間)を高度に融合させ、経済発展と社会的課題の解決を両立するためのビジョン

こうした状況下、国はSociety5.0実現に不可欠なインフラを整え、ウラノスエコシステムへの参画企業が産業DXを円滑に進める環境を強化することを目的として、2022年度から2024年度までの3年間で「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」を展開しました。

その推進役を任った組織が、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)傘下のデジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)と連携し、さまざまな分野でデータ連携基盤や周辺システムの開発、関連のガイドラインや個人情報の取り扱いにおけるガバナンスの検討・策定などを実施しました。

NEDOでは、その取り組みを周知すべく国内最大級のDX総合展「Japan DX Week 春 2025」での報告会の開催など、幅広く成果報告を行なっています。以下、NEDOの取り組みから産業DXの現在地と未来像を探っていきます。

Society5.0の実現に向けデータ連携基盤を整備

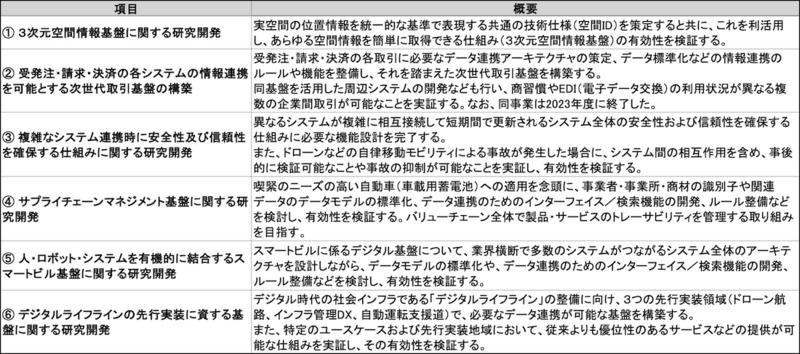

NEDOのデジタルインフラ整備事業では、大きくは6つの研究開発項目(調査事業などを含めると計8事業)が掲げられており、各項目において個々の研究開発テーマが設定され委託・助成という形で順次実施されました。

主な対象分野はドローンやインフラ管理、自動運転サービス支援、ロボット、スマートビルOSであり、個別企業やコンソーシアム、学究機関などがそれぞれ研究開発に取り組みました。

それぞれの研究開発項目とその概要は下表の通りです。具体的な取り組みと成果について、もう少し掘り下げて見ていきましょう。

3次元空間情報基盤(表-①)

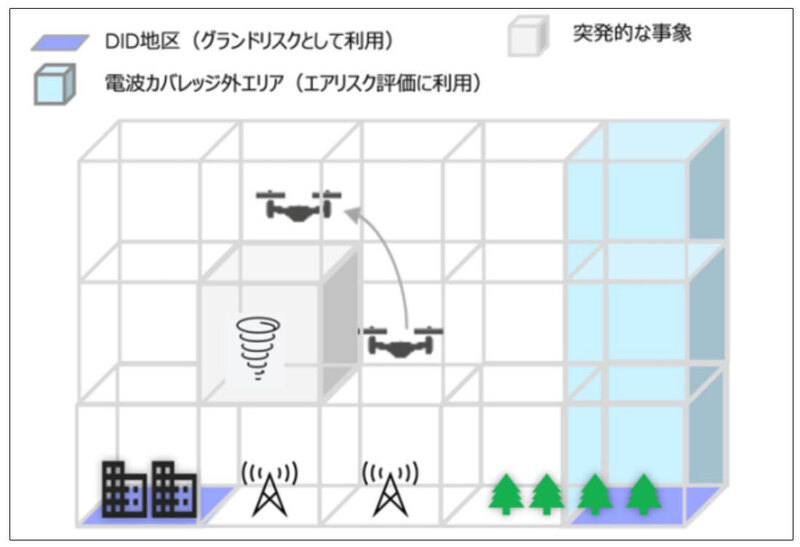

空間ID(*2)とこれを利用した3次元空間情報基盤の構築は、デジタルインフラ整備事業の中でもドローンやロボットなど、自律走行型のモビリティ(移動機器・システム)の位置を特定し、さらに、これらのモビリティが効率的かつ安全に移動できるようにするために極めて重要です。

(*2)3次元の物理空間をグリッド状に分割しアドレスを付与した3次元空間IDのこと

そこで、3次元空間情報基盤の整備事業では、空間IDを導入することで処理容量を軽くして高速な位置情報などの処理を実現する技術開発を行いました。

これにより、業界によって異なる仕様のシステムやデータを容易に相互連携でき、建物情報と気象情報を重ね合わせつつ、位置情報を分かりやすく取り扱うことが可能となりました。

さらに、この空間IDを用いた3次元空間ID基盤を構築するため、ドローンによる送電線設備・橋梁の点検、物資輸送や、建築現場のロボットなどをユースケースとし、その有効性を検証しました。

今回の取り組みの成果としては、空間IDを用いたアプリケーションの開発に用いられるさまざまな汎用ライブラリをはじめ、空間ID形式に基づくドローンの飛行ルートや建設構造物、電波状況のデータを取り込むといった静的・動的な空間の管理機能や、空間IDのAPI(Application Programming Interface)を開発したことなどが挙げられます。

これらの成果物は、スマートビルやドローン、自動運転などに関する研究開発テーマにも一部活用されており、このことが本テーマの研究開発に関する最も大きな成果かもしれません。

さらに、これらの成果を踏まえて、2025年4月には、空間IDおよび時間情報を組み合わせた「4次元時空間情報利活用のための空間IDガイドライン(1.0版)」が公開されています。このガイドラインは、4次元時空間情報を積極的に利活用してもらうためにIPA DADCが作成したものです。

また、NEDOでは今後、特別講座を実施し、空間IDや3次元空間情報基盤を実践的に活用できる技術者の養成を図っていくとしています。

次世代取引基盤(表-②)

次に、「受発注・請求・決済の各システムの情報連携を可能とする次世代取引基盤の構築(以下、次世代取引基盤)」に関する研究開発です。

この研究開発は、デジタル庁から企業間取引における契約・決済の連携システムに関するアーキテクチャ設計の検討を依頼されたIPA DADCが、その検討内容や成果をとりまとめて2022年5月に公表した「契約・決済プロジェクト成果物経過報告」がベースとなっています。

次世代取引基盤事業の目的としては、生産性向上はもとより、インボイス制度導入に伴う小規模事業者を含めた産業界全体へのデジタル化の浸透や、中小企業を中心とする取引先に依存しない取引基盤の構築、炭素排出量の把握や原産地証明など取引に関連した情報のトレーサビリティの確保などの必要性が高まっていることが挙げられます。

これらの実現に向け、前述した契約・決済プロジェクトで報告された成果をもとに、次世代取引基盤を構成するシステムとして、以下の2種類の開発を行いました。

(1)受発注・請求・決済に関する一連の企業間取引の業務プロセスを自動的に処理する“デジタル完結”を実現するシステム

大企業の利用する業種別EDI(電子データ交換)と中小企業の共通EDIの間で商取引を実現する手法を整理・開発して、電子商取引として利用可能なことを検証しました。

(2)データ連携基盤から取得した第三者の取引データに付加価値を加え、新たなサービスを提供可能にするシステム

例えば、カーボンニュートラルや経済安全保障、廃棄ロス削減などの社会的課題を解決する、あるいは中小企業やベンチャー企業なども活躍できるシステムを目指すといったものが挙げられ、その効果を検証しました。

そして、この事業による具体的な成果として、NEDOでは以下の5つの項目を挙げています。

・大企業と中小企業をつなぐための中小企業向けのプラットフォーム「中小企業共通EDI」と、4つの業界標準EDI(*3)との間で業務メッセージのやりとりを実現し、それによる最大60%強の業務削減効果を確認した

(*3)流通業界向け「流通BMS」/建設業界向け「CI-NET」/電子機器業界向け「ECALGA」/鉄鋼業界向け「鉄鋼EDI」

・“デジタル完結”を可能にする業務システムの標準データモデルを策定した

・プロトタイプを構築し、商流ファイナンス(*4)の基盤と接続して取引を試行したことに加え、標準データモデルを活用した商流ファイナンス以外の応用の可能性を見出した

(*4)企業のサプライチェーンなど全体的な取引情報をもとに資金調達を円滑に行う金融手法

・取引データを蓄積する基盤を構築し、取引データをもとに外部からの追加情報の収集・分析・解析により新たに提供可能な情報を生成する仕組みなどを開発すると共に、これらを組み合わせた取引データの利活用システムを構築した

・自動車産業におけるソフトウェアのデジタル取引、およびソフトウェアを対象とする受発注の取引データ利活用システムの実証により、戦略立案やサイバー攻撃への対応などの支援作業において当初の目標であった20%の工数削減を達成した

今回のNEDOデジタルインフラ整備事業において、次世代取引基盤事業は最も早く2023年度に終了しており、現在はすでに企業側で事業化に取り組んでいる段階となっています。

システム全体の信頼性と安全性(表-③)

「複雑なシステム連携時に安全性及び信頼性を確保する仕組みに関する研究開発(以下、システム全体の信頼性と安全性)」をテーマとした背景には、以下のような理由があります。

自動運転など新技術の導入により、個々の独立したシステムはあたかも一つの巨大なシステムのように動きます。こうしたシステム概念は“SoS(System of Systems)”と呼ばれ、新技術が加わるにつれてさらに複雑さが増していくことが予想されます。

しかも、SoSの複雑化に伴い、リスクの原因を事前に特定し、その発生を予測したり防止したりすることは非常に困難になります。このような“未知の危険”と背中合わせの状態を社会が許容できる、SoSの安全性の基準を絶えず見直していくことが重要になります。

そこで本テーマにおいて、SoS時代におけるイノベーションの実現とシステム全体の安全性のバランスをどのように捉えればいいのかという視点から、イノベーターを中心とするステークホルダーの責任のあり方、新技術に対する社会的な受容性のあり方をそれぞれ再設計することに取り組んだわけです。

具体的には、従来のガバナンス(法令順守などに向けた管理体制)では、こうした原因特定への対応が難しいことから、SoSに適した機敏な対応、例えば “アジャイル・ガバナンス”などの導入が求められるとしました。

この事業を受託したのは、学校法人の立命館です。その取り組みを詳しく見てみましょう。まず、同法人では大学キャンパス全体をリビングラボ(*5)と位置付けて、自律移動ロボットやドローンの運用データを収集し、その管理と共有を行いました。

(*5)生活空間においてオープンイノベーションを行う活動またはその拠点

同時に、社会的な受容性にも配慮したデジタルインフラ(アジャイル・ガバナンス・プラットフォーム)を開発し、キャンパスにおける実証実験を通して有効性を示しました。

また、複数のロボットや異なる管制システムのシミュレーターの相互影響を考慮したシミュレーション技術を開発。事故のシナリオ解析などに活用することで、SoSの構築における省力化が可能なことを実証すると共に、こうした社会受容性を醸成する仕組みづくりや、SoS運用ガイドラインの作成などにも取り組みました。

その成果として、「事故やヒヤリハット時のデータを即時共有しリアルタイム把握できるアジャイル・ガバナンス・プラットフォームの開発」「ユーザーの主観的データ解析によるサービス価値・リスク評価手法の確立」「SoS運用ガイドラインとマニュアルの整備」「シミュレーション技術により安全性評価の省力化実現」などを挙げています。

サプライチェーン連携基盤(表-④)

「サプライチェーンマネジメント基盤に関する研究開発(以下、サプライチェーン連携基盤)」は、自動車(車載用蓄電池)への適用を念頭に、事業者・事業所・商材の識別子や関連データのデータモデルの標準化、データ連携のためのインターフェイス/検索機能の開発、ルール整備などバリューチェーン全体で製品・サービスのトレーサビリティを管理することを目指すものです。

このサプライチェーン連携基盤は、デジタルインフラ整備事業において実活用の先行事例となりました。直接の契機は、2023年8月に発効した欧州電池規則(*6)への対応でした。

(*6)欧州市場に電池を投入する際に定められたカーボンフットプリントやサプライチェーン全体に関する要件

温室効果ガス排出量をはじめ、同規則に対応するために必要なデータを、サプライチェーン上の企業間で共有する仕組みが必要となったことから、影響が大きい自動車および蓄電池業界を対象に取り組みが進められたのです。

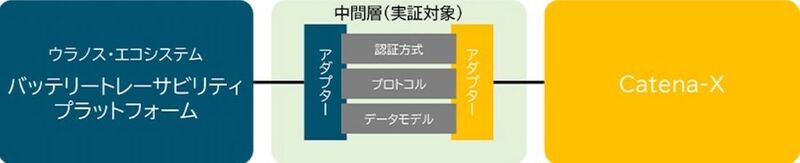

まずは蓄電池のカーボンフットプリントのデータを対象に、各社のデータを共有・活用できる連携システム(バッテリートレーサビリティ・プラットフォーム)を構築。加えて、これらのデータ連携システムの運営を担う業界団体(一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター)を設立し、2024年5月にトレーサビリティサービスの提供を始めました。

さらに、欧州の自動車業界データベースである「Catena-X」と、日本のバッテリートレーサビリティプラットフォームとの相互接続実証に成功しました。

これは、欧州自動車関連業界のアライアンス団体であるCatena Automotive Network e.V.とIPAが2024年4月に結んだ「自動車業界向けデータ共有における相互運用の検証(PoC)に関する覚書」に基づき、PoC(概念実証)の段階ながら実証に成功したものです。

Catena Xとの接続実証の取り組みは、アーキテクチャが異なるデータベース間での国際データ連携の実現に向けた、世界的にも先進の実証の取り組みになるとのことです。

経済産業省では、今回構築したデータ連携基盤をベースに、他の業界でも活用できるようにするための取り組みを強化中です。2025年2月にはIPA DADCが「Ouranos Ecosystem Dataspaces Reference Architecture Model」(ODS-RAM)と題したホワイトペーパー(技術白書)を公開するなど、技術開発も推進しています。

スマートビル基盤(表-⑤)

「人・ロボット・システムを有機的に結合するスマートビル基盤に関する研究開発(以下、スマートビル基盤)」は、スマートビル実現の根幹となるデジタル基盤について、業界横断で多数のシステムがつながるシステム全体のアーキテクチャを設計しながら、データモデルの標準化やデータ連携のためのインターフェイス/検索機能の開発、ルール整備などの有効性を検証するものです。

オフィスビルには多くの企業やテナントが入居しており、大勢の人が出入りするため、空調などのエネルギー消費量は増大しています。

そうした状況下、人流やエネルギー消費の最適化に加え、今後はビル内で配送や清掃などを行うロボットの出番が増えていくことで、これらのロボットに空間IDを与えて移動経路などを管理するといった、ビルの高機能化や高付加価値化がさらに進むと予想されます。

さまざまな機能の複合体ともいうべきスマートビルの実現には、多様で膨大なデータを一括して取り扱い一元管理できる、スマートビルOSの実装が必要です。すでに建設会社は独自のビルOSを発表しているものの、協調領域を持っておらず、相互運用面で課題を抱えていました。

そこで今回、そういった協調領域を考慮しつつ、大規模・中小規模のビルにおいて、ビルOSを介した空調やエレベーター、ロボット(配送・掃除・警備ロボット)の制御や人流を考慮した制御の効果と有用性を検証しました。

「協調領域を備えたビルOSアーキテクチャや連携に必要なドライバソフトの開発」「API連携やデータ連携が可能であることの確認」「ビルOSにおける主要機能のOSS(Open Source Software)化によるリファレンスモデルとしての文書化」といった成果が報告されています。

これらの成果を踏まえて、2025年3月より一部のビル(東京都港区にある新虎安田ビルなど)で実際の運用が始まりました。

今後は2025年4月に設立された「一般社団法人スマートビルディング共創機構」での活動を含め、スマートビルOSの導入支援や運用管理サービスの検討が進むとみられており、いよいよスマートビルの本格的な普及・促進が期待されています。

デジタルライフライン整備(表-⑥)

「デジタルライフラインの先行実装に資する基盤に関する研究開発(以下、デジタルライフライン整備)は、経産省が2023年度に策定した「デジタルライフライン全国総合整備計画」にもとづくものです。

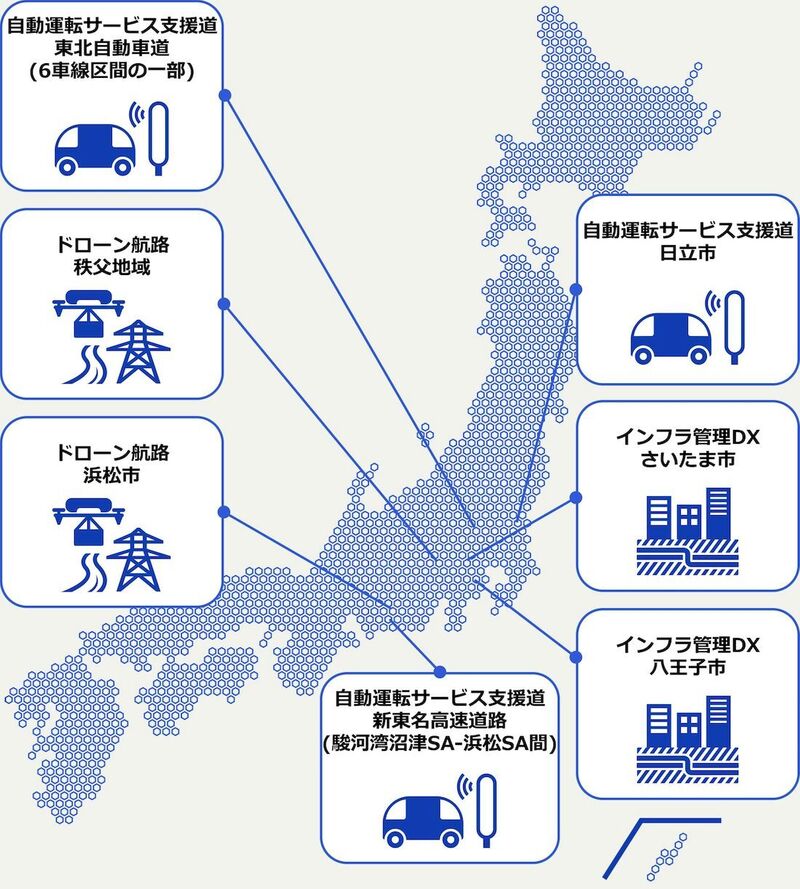

本格的な社会実装の先行実装領域として、これまで「ドローン航路」「インフラ管理DX」「自動運転サービス支援道」の3分野で、技術開発からユースケースによる実証・検証まで行う「アーリーハーベストプロジェクト」が進められてきました。

また、2025年度からは同プロジェクトの一環として計画されている「奥能登版デジタルライフライン」の公募が開始されています。

以下では、デジタルライフライン整備事業における個々のプロジェクトとして、「ドローン航路」「インフラ管理DX」「自動運転サービス支援道」の背景や開発成果などを解説します。

ドローン航路

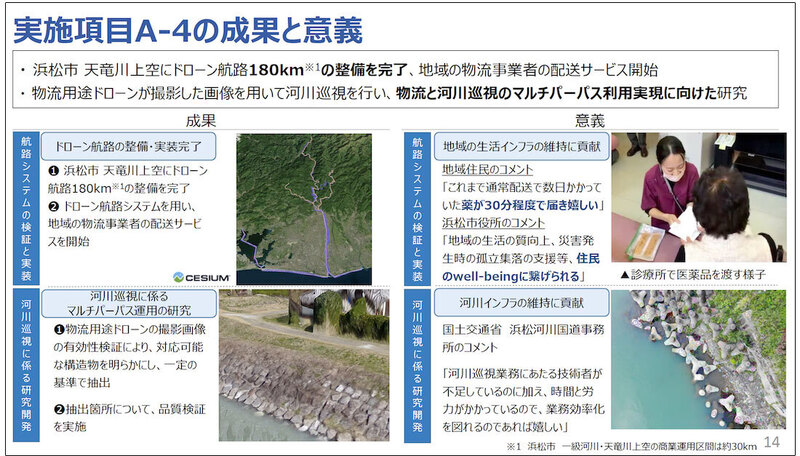

ドローンの飛行に関しては、関係機関への許可申請や地域関係者との調整の手続きにコストと時間がかかっています。そこで、ドローン航路を設定して煩雑な手続きを集約すると共に、ドローンの安全かつ高度な運行やドローン航路におけるコスト低減を実現することを目指しました。

具体的には、航路の運用方法や利用に向けたガイドラインなどの策定環境整備に加え、ドローン航路の安全管理や情報配信を行う運行管理システム(ドローン航路システム)を開発しました。同システムを整備することで、さまざまな手続きに伴うコストを削減でき、安全性も確保できるようになります。

また、埼玉県の秩父エリアと静岡県浜松市では、送電設備や橋梁の点検、河川や海岸線上空の自律飛行による物資輸送などのユースケースの実証を行い、その効果を確認しました。2025年3月には、これらのエリアでドローン航路が開通し、今後の実活用が期待されます。

もっとも実際の運用では、住民の居住地域の上空を飛行するケースが出てくるため、レベル4(*6)の飛行が可能な機体の普及が求められます。物資輸送などにおいては、既存の業務と比べて、ドローンを用いた場合のコストの大幅な削減もまだまだ大きな課題であり、「関係省庁と連携するなどして、1台の機体を複数の業務や複数のエリアで使用できる仕組みづくりが必要である」としています。

(*6)特定の地域や条件下で、運転者や操縦者が関与しなくても自動運転できる段階

同プロジェクトの成果としては、前述した「手続きや調整などの一元化によるコスト削減」や「ドローン航路を整備した実証実験を通じた航路システムの有効性の確認」の他、「航路システムのOSS公開」「ドローン航路運航ガイドラインの素案作成」などが挙げられています。

インフラ管理DX

このプロジェクトの狙いは、インフラ設備のメンテンナスなどに伴う業務や作業の負担軽減や効率化といえます。

一般的に、道路下には上下水道の排水管やガス管、各種ケーブル類、あるいは地下浄化槽といった複数のインフラ設備やシステムが埋設されています。このような地下埋設物のメンテナンスなどの工事では他社の設備情報を必要とするため、インフラ管理事業者は都度、相互に設備の占有状況を照会・確認しなければならず、担当者の業務の負担になっていました。

そこで、このプロジェクトにおいてインフラデータの連携を可能にする“インフラ管理DXシステム”や、同システムに共通のデータ形式で情報を公開するためのデータ整備ツールなどを開発しました。

先行実施地域の埼玉県さいたま市と東京都八王子市における老朽管の取り換えや管路の新設工事でユースケースの実証実験を展開。地下埋設物情報の照会業務の効率化、ユースケース実証における現場作業者の稼働人数の削減、安全性向上などの効果を確認しています。また、こうしたインフラ設備の維持管理の高度化に加え、災害時における情報共有の迅速化が実現可能という成果も得られたとのことです。

ユースケースの実証において手応えを得たことから、同プロジェクトでは社会実装の推進に向け、企業側でデータ提供企業や対象エリアを拡大し、相互照会による利便性をさらに向上させていく見込みです。

自動運転サービス支援道

このプロジェクトは、自動運転サービスの協調領域となる路側インフラ環境や開発環境を整備することにより、自動運転の普及を後押しする取り組みの一環となるものです。

今回、道路上に設置された路側カメラなどを管理する環境情報の連携システムの開発に取り組むと共に、取得した映像データなどを変換・統合して提供することにより、安全な自動運転を支援するデータ連携システムを開発。事業者間で共通する業務の機能を自動化するなど、リソースの最適活用を目指しました。

また、高速道路での高効率で安全・安心な長距離輸送を実現するため、自動運転車両を用いた共同輸送において、車両情報や物流サービスのデータ連携システムなどを開発。新東名高速道路で実証実験を行い、効果を確認すると共に課題を整理しました。

2025年度以降の取り組み

NEDOでは、2025~2027年度に実施する「ウラノス・エコシステムを実現するためのデータ連携システム構築・実証事業」において、引き続きデータベース基盤の整備・普及促進に力を入れていくことを明言しています。

さらに、蓄電池トレーサビリティ分野のカーボンフットプリント情報をより高度に流通させていく取り組みや、化学物質情報の流通に関連するシステム開発などを進めていく考えです。

デジタルライフライン整備事業に関わるアーリーハーベストプロジェクトについては、2025年度もデジタルライフラインの整備を加速させ、データ連携システムの開発、拡張に取り組み、2026年度までに社会実装を開始するための道筋を示す計画としています。

今回の整備事業の詳しい取り組みや詳細な成果については、NEDOホームページの『「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」成果報告(https://www.nedo.go.jp/events/report/ZZIT_100001_00007.html)』のページでダウンロードが可能。整備事業の中で策定された各種ガイドラインや成果報告書など、NEDO事業の成果物についても順次公開される予定です。

中小企業にとって、今回のNEDOによる産業DXのためのデジタルインフラ整備事業は、かなり高度な内容といえるかもしれません。とはいえ、受発注や決済業務で大企業と中小企業のシステムを連携させる次世代取引基盤など、ダイレクトに自社業務に関わる可能性のある事業も見受けられます。どの整備事業も、いずれは中小企業にも関係してくることは確実でしょう。

自社に関係がありそうな分野はもちろん、産業DXを実現するインフラ技術や動向をキャッチアップする意味でも、NEDOの取り組みを注視し自社DX推進に役立てていくことが求められそうです。

| ここがポイント! |

| ●NEDOは2022年度から3年間、産業DXの普及拡大に向けたデータ連携基盤などのデジタルインフラ整備事業を推進。 |

| ●主な対象分野としてドローン/インフラ/自動運転/ロボット/スマートビルなどを掲げ、6つの大きな研究開発項目について委託・助成を実施。 |

| ●自動車・蓄電池業界のサプライチェーン基盤に関する欧州の業界データベースとの相互接続実証の事例など、実装に結び付く成果。 |

| ●産業界全体が包含されるNEDOのデジタルインフラ整備事業では中小企業も無縁ではいられない。技術や動向のキャッチアップは不可欠。 |

外部リンク

NEDO「産業DXのためのデジタルインフラ整備事業」成果報告会の開催報告

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら