2022年のChatGPT登場を皮切りに、今や世界は大AI時代に突入しました。さまざまなビジネスシーンでAIは活用されており、すでに業務で利用されている方も多いことと推察します。

ChatGPTやGemini、Claudeといった生成AIからMicrosoft 365 Copilotのような既存ツールに組み込まれたAIまで、さまざまなAIがビジネスシーンで活躍しています。もはや、仕事の効率化とAI導入は、セットといってもよいでしょう。

しかし、AIを仕事に導入して効果を上げるには、その仕組みについての理解が必要になります。相手の正体を知ったうえで使ってこそ、高い効果が得られるというわけです。

そこで、本稿では「生成AIの分類や仕組み」などについて、初心者にも理解しやすいように解説していきます。

どのような技術なのか。なぜあれほど賢いのか。時に間違った答えを出すのはどうしてなのか――できるだけ専門的にならないようにしました。この記事を読むことで、生成AIの仕組みを、ひと通り理解できるはずです。

生成AIの立ち位置

生成AIとは文字通り、「人間の指示(プロンプト)に応じて、何らかの成果物を生成する人工知能」のことです。「何らかの成果物」とは、文章や画像、音声データ、プログラムコードなど多岐にわたります。

では、AIという大きな枠の中で、生成AIはどう分類されるのでしょうか。最初に、「生成AIの立ち位置」について理解していきましょう。

AIは、いくつかの種類に分けられています。「強いAIと弱いAI」や「特化型AIと汎用型AI」、あるいは「クラウドAI」などの単語を見聞きしたことがあると思います。クラウドAIについては後述するとして、ここでは「強いAIと弱いAI」や「特化型AIと汎用型AI」について見ていきます。

「強いAI」と「弱いAI」は、端的にいえば機能面からの分類です。まず、弱いAIとは特定の分野や課題に特化して作られたAIを意味しています。そして実は、現在私たちが使っているChatGPTやGemini、Claudeなどの生成AIは、すべて弱いAIに分類されるのです。

“弱い”という名前ですが、これは性能が低いことを意味しているわけではありません。むしろ、特定の分野では人間を上回る能力を発揮します。例えば、弱いAIに分類される将棋AIは、プロを凌駕する強さを誇っています。

一方、強いAIは、人間と同じように幅広い分野で独自に思考して判断を下します。まさに人間と同格であり、SF映画に登場するようなAIです。

現在のところ、強いAIの開発は実現していません。生成AIは人間らしい会話が可能で、さまざまなものを生み出せるため、「強いAIでは?」と思われがちです。しかし、生成AIは事前学習したパターンに基づいて回答を生成しているに過ぎません。真の意味での理解や、人間のような思考をしているわけではないのです。

同じように、機能的側面からAIを分類したものが、「特化型AI」と「汎用型AI」です。特化型AIとは単一の機能に特化したAIを指します。

生成AIでいえば、文章生成や画像生成、音声認識などのいずれか一つだけに特化したものがそれにあたります。例えば、「Stable Diffusion」や「Midjourney」などは、画像生成という単一機能を持つため、特化型AIに相当します。

これに対して、汎用型AIは複数の能力を持つAIです。GPT-4やGemini Proのように、文章の読み書きや画像生成、プログラムコードの生成などの複数機能を一つの生成AIで実現できるものが汎用型AIにあたります。なお、汎用型AIは、「マルチモーダルAI」とも呼ばれています。

生成AIの基本概念と学習方法

生成AIの立ち位置を理解したところで、生成AIの膨大な知識を支える学習方法などについて説明しましょう。

ChatGPTが2022年11月に登場して以降、生成AIブームに火がつきましたが、その理由は二つの画期性があったからでした。1点は、「自然言語による人間の指示を理解できる」ことです。これにより、だれもがAIを簡単に使えるようになりました。

2点目のポイントは、「AIでありながら人間のようなクリエイティブな作業をこなせるようになった」ことです。おおまかにいうと、生成AIの登場により、AIは“人間らしさ”を獲得したといえます。

生成AIが成果物を生み出す仕組み

ここからは、主にテキスト生成AIを例に、生成AIが成果物を生み出す仕組みについて解説していきます。生成AIが答えを作るまでには、「学習」と「推論」という2つの段階を踏みます。

学習とは、AIが知識を獲得するフェーズであり、ChatGPTなどの生成AIの学習では、「機械学習」という技術が使われています。

これはAIに膨大な量のデータを読み込ませて分析させる技術のことです。データの中にある特徴や規則性をAIが学び、「〇〇という言葉のあとには、△△という言葉が続きやすい」といったような言葉のパターンを理解していきます。

機械学習の種類

機械学習には、大きく分けて「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」という3つの種類があります。

教師あり学習は、問題とそれに対する正解のパターンをAIに与えていくことで類似の問題に回答できるようにする、というもの。学校の授業や、漢字などのドリルをイメージすると理解しやすいでしょう。

一方の教師なし学習では、AIに特定の正解を与えません。例えば、乳幼児が親の会話を聞いて、自分でもだんだんと言葉を発せられるようになる過程をイメージしてください。この時、乳幼児は、親が話す言葉のパターンを覚えて、自分なりの理解を重ねていきます。するといつの間にか、人に会ったら「こんにちは」、朝には「おはよう」などと、あいさつできるようになるわけです。

強化学習は、主に将棋や囲碁などの特化型AIで活用されている手法です。これは、将来の報酬を最も高くするための最適な行動を学習させるもの。将棋の場合、幅広い選択肢から、将来に有利な局面を作るための最善手を探すことになります。最新の将棋AIは、膨大な棋譜のデータをもとに強化学習を繰り返すことで、最適な一手を見つけられる確率を高めています。

深層学習(ディープラーニング)とは

こうした機械学習に似た言葉として、深層学習(ディープラーニング)があります。深層学習とは機械学習がさらに発展した技術で、学習がより自動化したものだと捉えてください。この意味で、深層学習も機械学習の一つといえます。

機械学習でも、AIはある程度自律的に学びを進められますが、データ上の着目点をAIに分かりやすく教えるなど、人の手で整理したデータを与える必要がありました。これに対し、深層学習では、AIが自動でデータの特徴を発見して学習を進められます。

深層学習の登場によって学習スピードが速くなり、AIがより多くの情報を素早く学べるようになりました。ChatGPTなどの生成AIは、インターネット上などにあるたくさんの情報を深層学習しているため、さまざまな指示に対応できるようになるのです。

AIによる学習の問題点

AIによる学習には問題点もあります。生成AIが自律的に学習を進められることにより、人がAIに与えたプロンプトすらも、その学習対象になってしまうということです。

これがセキュリティ上の問題をはらむという理由で、ChatGPTの登場当初は多くの企業が活用に慎重な姿勢を示していました。しかし今では、AIの学習に制限を設けるなど対策を講じたうえで、生成AIを活用する企業が増えています。

推論の仕組みとパラメーター

推論とは、学習で身に付けた知識やパターンを用いて、ユーザーからの質問や指示に対して答えを生成する作業のことです。

例えば、ユーザーから「猫はどんな動物か教えて」という質問を受けると、生成AIは学習で得た膨大な知識から、関連する情報を探し出し、それらを組み合わせて新しい文章を作り出します。ここで重要なのは、あらかじめ用意された答えを単純に出力しているのではなく、その場で推論して新しい内容を生成しているということです。

この推論の精度を決める重要な要素が「パラメーター」です。パラメーターとは、AIが学習過程で獲得した「知識の重み(*1)」を数値化したものと考えてください。

(*1)どの情報が、どの程度重要かを決める指標。重要な情報ほど大きな重みを付ける

先の猫の例でいえば、AIは学習データから「かわいい」「毛がふわふわ」「鳴き声はニャー」といった関連する情報を抽出します。このとき、どの情報をどの程度重視するか、各知識の重要度を決めているのがパラメーターです。

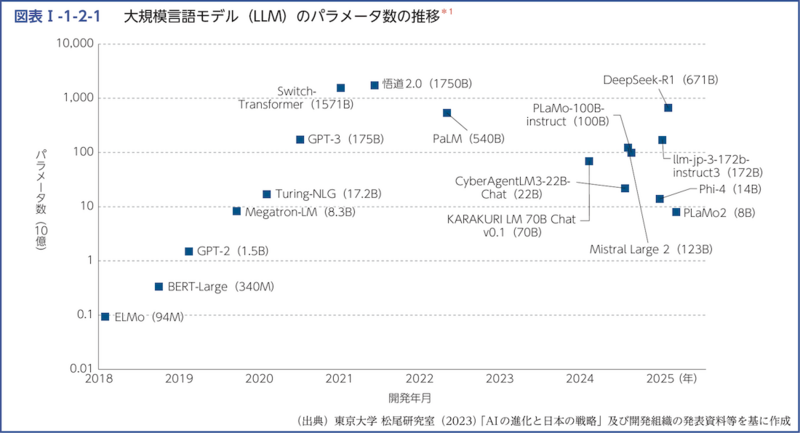

このパラメーターの数は、AIの性能に大きく影響します。パラメーターが多いほど、より複雑で高度な推論が可能になり、自然で正確な、人間らしい回答を生成できます。ChatGPTなどの生成AIはアップデートのたびに性能が向上していますが、そのたびにパラメーターの数が増加しています。一説には、2025年にリリースされたGPT-5は、2023年リリースのGPT-4の30倍近いパラメーターを搭載しているといわれています。

一方、パラメーター数が多いということは、処理すべき情報の量が増えることを意味します。そのため、高性能なAIほど処理に時間がかかったり、利用コストが高くなったりする傾向があります。

また推論の過程では、確率的な計算が行われています。生成AIは「この文脈では、次にこの単語が来る確率が高い」という判断を繰り返しながら、文章を生成しています。そのため、同じ質問をした場合でも、毎回微妙に異なる答えが返ってくることがあります。

パラメーターの中には、回答のランダム性や、抽出する単語の選択範囲を左右するものもあります。これらのパラメーターの数値を高めると、同じ質問を繰り返したときに多様な回答が返ってくる可能性が高くなります。ですが、回答のバリエーションが増えると、間違いを犯す確率も上がります。生成AIの開発においは、多数のパラメーターの緻密な設定により、創造性や精度のバランスをとっています。

ちなみに、生成AIが犯す間違いのことは、「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。生成AIの性能が向上してもこの現象を100%防げるわけではないため、回答内容を鵜呑みにするのは危険というわけです。

生成AIは「クラウドAI」

ここまで生成AIの仕組みについて解説してきましたが、そもそも推論などのAIプログラムはどこで処理されているのでしょうか。先に取り上げたAI種類でクラウドAIに触れましたが、AIは動作環境に着目した分類として大きく「クラウドAI」と「エッジ(ローカル)AI」に分けられます。

クラウドAIとは、インターネットを介して遠隔地にあるサーバー上でAI処理を実行する方式のことです。

ユーザーがWebブラウザやアプリからプロンプトを送信すると、その情報がインターネットを経由してAI事業者のサーバーに送られて、そこで処理された結果がユーザーに返される仕組みです。ChatGPTやGemini、Claudeなどの生成AIは、クラウドAIにあたります。

使う側にとって、クラウドAIの最大のメリットは、ユーザーのデバイス性能に関わらず、高性能なAIを利用できることです。AIサービスの提供事業者は巨大なデータセンターに最新のコンピューターを設置しており、個人や中小企業では到底用意できない高度な環境でAI処理を実行しています。そのため、複雑で高度な質問にも、素早く正確に答えることができるというわけです。

前述したように、生成AIは膨大な数のパラメーターやデータセットなどを有しており、日々学習を継続しています。それゆえ、データボリュームは増え続けており、その格納やプログラム処理には巨大なデータセンターが必要となるのです。

また、常に最新バージョンの生成AIを利用できることもクラウドAIの利点です。事業者がAIをアップデートすれば、ユーザーは特別な作業をすることなく、自動的に改善された性能を体験できます。

もちろん、デメリットもあります。大きなところでは、セキュリティ上の問題が挙げられます。AI処理を行うたびにデータが外部に送信されるので、重要データや機密情報を扱いにくいのです。また、クラウドに送信された重要データや機密情報がAIに学習されてしまう危険性もあります。

こうしたリスクや、そもそも社内のセキュリティポリシーでクラウドに情報を上げられないといた規定で、生成AIを業務に使えないといったケースも少なくありません。

ローカルで処理を実行するエッジAI

一方、エッジAI(ローカルAI)とは、ユーザーの手元にあるデバイスでAI処理を実行し完結させる方式です。

インターネットに接続する必要がなく、すべてのAI処理が端末内(オフライン)で行われます。データが外部に送信されることがなく個人情報や機密情報を安全に処理できるので、プライバシー保護と高いセキュリティを担保できることが大きなメリットです。インターネット接続が不要なため、通信環境に左右されずに利用できることも魅力といえます。

このエッジAIを実現するデバイスとして、話題になっているのがAI PCやAI機能搭載スマートフォンです。これらの機器にはNPUと呼ばれるAI処理専用のチップが搭載されており、デバイス内で高度な処理を実行できます。

エッジAIのデメリットとしては、処理能力がデバイスの性能に依存することから、クラウドAIと比べてしまうと速度やスペックなどの性能が制限されること、高性能なエッジAI対応機器は価格が高く初期投資もかさみがちであることなどが挙げられます。

とはいえ近年では、Windows 11やMicrosoft 365 Copilotなど、アプリやシステムのAI利用に伴う一部の機能がエッジ処理されるケースが急速に増えています。こうしたエッジAIを活用する機会が、今後も続くことは間違いないでしょう。

適切な人的AIマネジメントが重要

ここまでで、生成AIの仕組みや分類をご理解いただけたでしょうか。生成AIは自らが学習した膨大なパターンの中から、確率的に「それらしい」と思われる回答を返しているに過ぎません。多数の提案をさせても疲れることがないなど、人間を上回る能力を発揮するシーンもありますが、間違いを犯すこともあります。

それゆえに、生成AIをビジネスに活用するには、人間によるマネジメントが重要です。AIの提案すべてを鵜呑みにするのではなく、一つひとつを人の手でチェックし、情報の取捨選択を行うことが欠かせません。

生成AIは、膨大な知識を持ってはいるものの、業界のことをまったく知らない新入社員に例えられます。このような社員の特性をいかすには、上司による適切なマネジメントが欠かせません。同じように、AIと人の適切な役割分担が業務効率改善のカギとなるのです。

| ここがポイント! |

| ●生成AIが答えを生み出すまでには、学習と推論の2つのフェーズが存在する |

| ●推論の段階では、ユーザーの質問に対し、学習したパターンのなかから「それらしい」と思われるものを抽出して回答を行う |

| ●パラメーターの設定により、AIがどの情報をどの程度重視するかが決定される |

| ●ChatGPTなどの生成AIは、インターネットを介してデータ処理を行うクラウドAIに分類される |

| ●生成AIの活用には、人の手によるマネジメントが必須 |

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら