生成AIをカスタマイズするアプローチには、大きく「作成」方式と「構成」方式があります。本連載の第3回では、文章を要約するGPTを作るプロセスを通じて、「作成」によるカスタマイズ方法について解説しました。

「作成」方式では、ChatGPTとの対話を通じて、生成AIから提案を受けながらGPTを構築していきます。AIのガイドに従いカスタマイズを進めることで自然とGPTが完成するため、初心者にとってわかりやすい方法です。

これに対して、「構成」方式では、生成AIからの提案を得ることができません。しかし、「作成」方式よりも細かな指示を出しやすく、生成AIに慣れているユーザーに適したカスタマイズ方法といえます。

第4回となる本稿では、この「構成」方式を用いて新たなGPTを作ってみましょう。中小企業×DX(以下、当サイト)の記事を例に、文章を推敲するGPTを作ります。「作成」方式とは異なる、「構成」ならではの生成AIへのアプローチを理解してください。

編集部注:ChatGPTのカスタマイズ機能については、一般的に「GPTs」と呼ばれているが、OpenAIは「マイGPT」と呼称している。本連載では、機能を指す一般名詞として「GPTs」を用い、操作説明など必要に応じて「マイGPT」を併用する。また、カスタマイズされたChatGPTを「GPT」と表記する。

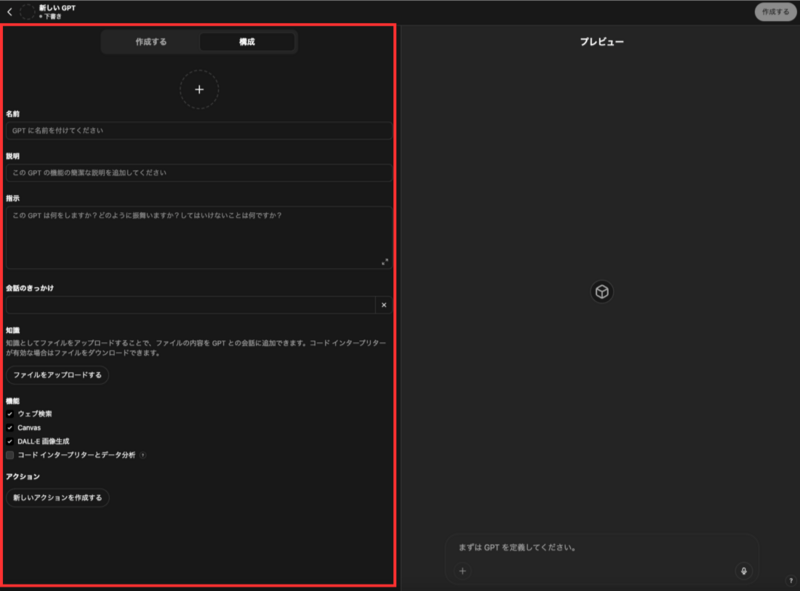

「構成」方式における作成画面の基礎知識

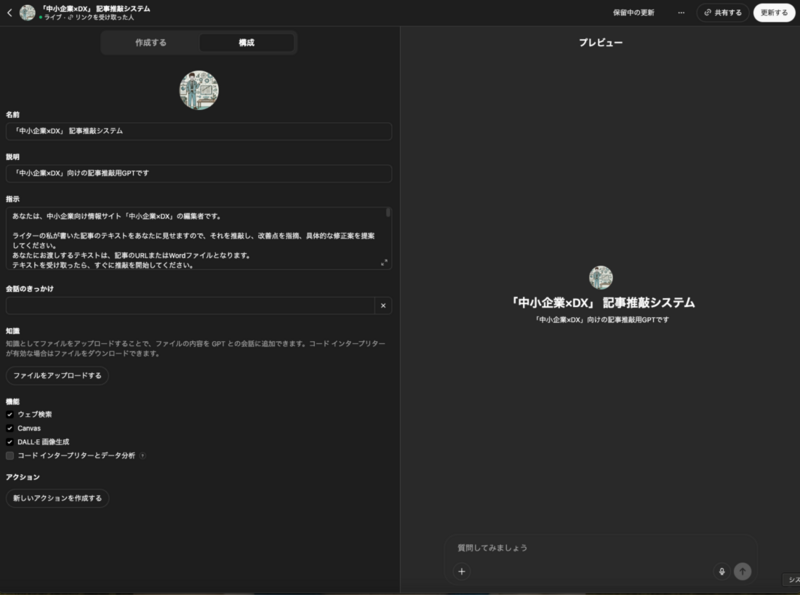

まず、「構成」方式を使うために覚えておくべき知識として、画面に表示された各メニューの意味から説明していきます。

ChatGPTとの対話画面の右上にあるユーザーアイコンを左クリックし、表示されたプルダウンメニューから「マイGPT」を選択。次に、「GPTを作成」メニューのクリックで作成画面へ遷移します(基本操作の詳細は、本連載の第2回)を参照)。

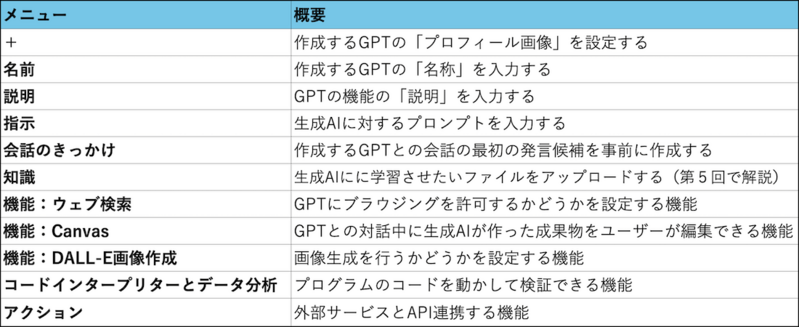

作成画面左上の「構成」ボタンをクリックすると、下記の画面1が表示されます。「名前」や「説明」、「会話のきっかけ」といった複数の入力欄や機能などが見てとれます(画面1の左赤枠)。個々の概要を表にまとめました。

個々のメニューについて、もう少し詳しく見ていきましょう。一番上にあるグレーの点線内に配置された「+」のアイコンは、GPTのプロフィール画像(マイGPTの一覧画面などでGPTのサムネイルとして表示される小画像)を設定するためのものです。

その下の「名前」と「説明」は、GPTの名称と機能の説明となります。これらの3項目に入力した内容は、いずれもGPTのトップ画面などに表示されます。

なお、「プロフィール画像」と「説明」の入力は必須ではありませんが、共有や公開するような場合には利便性が高いことから、設定しておくとよいのではないでしょうか。

「指示」とは、GPTに対するプロンプトです。「構成」方式では、ここにGPTに対する指示をまとめて入力します。「作成」方式の場合はユーザーとの対話を通じてChatGPTがプロンプトを入力してくれますが、「構成」ではユーザー自らがプロンプト入力を行います。それゆえ、「構成」では細かい指示がしやすくなるわけです。

「会話のきっかけ」は、GPTとの会話における最初の発言の候補を事前に作成できる機能です。ここに入力したテキストは、GPTとの会話開始画面にボタンとして表示されるため、ワンクリックで会話を始められます。

必須の入力項目ではありませんが、GPTを広く共有する場合などには最初の発言に迷うユーザーもいるかと思われます。対話を進めるための最初の文言を設定しておくことで、この点に配慮できます。

成果物の精度を高めるため、GPTに学習させたいファイルデータをアップロードするメニューが「知識」です。例えば、記事執筆用GPTに、その作例を学習させることができます。これについては、連載の第5回で詳しく扱います。

GPT作成画面(画面1)の下部には、「ウェブ検索」「Canvas」「DALL-E画像生成」「コード インタープリターとデータ分析」の4項目から構成された「機能」が配置されています。各機能のチェックボックスにチェックを入れると、機能を有効にできます。デフォルトでは、「ウェブ検索」「Canvas」「DALL-E画像生成」がオンの状態です。

「ウェブ検索」は、GPTにブラウジング(生成AIがWebを検索して最新情報を取得し回答に反映させる機能)を許可するか否かの設定です。ブラウジングにより最新情報に対応できることなどはメリットですが、誤った情報を拾ってくる可能性も高まります。ユーザーから与えた情報だけで作業をしてほしい場合、この機能はオフにしておきましょう。

「Canvas」とは、GPTとの対話中に、生成AIが作った成果物をユーザーが直接編集できる機能です。ChatGPTへのフィードバックをより具体的に行えるようになり、生産性の向上につながります。基本的にはオンにしておいて問題ないでしょう。

画像生成を行うかどうかを設定する機能が、「DALL-E画像生成」です。画像を作ってもらうためのGPTであれば、必ず有効化しておきます。ただ、画像以外の成果物を求めるGPTの場合であっても、同機能がオンで特に支障はありません。

「コード インタープリターとデータ分析」は、プログラムのコード生成に関係する機能です。これをオンにしておくと、ChatGPTが生成したコードをChatGPTの環境上で実際に動かして動作確認できるようになります。プログラムのコードを生成するGPTであれば、オンにします。

一番下の「アクション」は、API(アプリケーション・プロトコル・インターフェイス)により外部サービスとの連携を可能にする機能です。やや高度な機能なので、本連載では詳しい解説を割愛します。

プロンプトの作り込みが生産性アップにつながる

「構成」方式でChatGPTをカスタマイズしてGPTを構築する際の最重要項目は、何といっても「指示」でしょう。

前述した通り、「構成」方式では「指示」欄にまとめてプロンプトを入力します。一括で命令しなければならないことから、プロンプトを作成するのは難しいと感じられるかもしれませんが、そのポイントは通常の対話と大きく変わりません。

いかに効果的なプロンプトを作成するかについては、中小企業×DX(以下、当メディア)のAI関連記事「すぐに使える!プロンプトエンジニアリング講座」の前編(テキスト編)と後編(画像生成編)で解説しました。

その前編(テキスト編)で取り上げた、テキスト生成AIに対するプロンプトのポイントを以下に改めて箇条書きにします。

1.文頭に生成AIがこなすべき役割を書く

2.作業の目的を明示する

3.命令と補足情報をはっきり区別する

4.出力形式と必要な項目を明記する

5.「してはいけないこと」より「してほしいこと」を書く

これらのコツは、どの生成AIにおいても精度の高い回答を得るための普遍的なノウハウです。GPTの構築においても、これを参考にプロンプトを作っていけば問題ありません。

では、5つのポイントを踏まえて、当メディアの記事に特化した文章推敲用のGPTを作ってみましょう。GPTの名称は「中小企業×DX 記事推敲システム」としました(プロフィール画像と「説明」は割愛)。

「指示」欄には以下のプロンプトを入力しました(当メディアの実際の推敲や校正のルールは下記に示したものよりも多岐にわたります)。

| あなたは、中小企業向け情報サイト「中小企業×DX」の編集者です。 ライターの私が書いた記事のテキストをあなたに見せますので、それを推敲し、改善点を指摘、具体的な修正案を提案してください。 あなたにお渡しするテキストは、記事のURLまたはWordファイルとなります。 テキストを受け取ったら、すぐに推敲を開始してください。 なお、推敲作業は、以下の条件に則って行なってください。 #記事の目的 ・中小企業のDXに必要な情報を、初心者にもわかりやすく伝える """ #「中小企業×DX」の読者対象 ・年齢20代~50代のビジネスマン ・中小企業に勤務している ・業務におけるDXやデジタルシフトの必要性を感じているが、何から手をつけたらいいのかわからない初心者 """ #「中小企業×DX」のルール ・本文は、ですます調にする ・ただし、画像のキャプションおよび脚注に限っては、だである調にする ・常用漢字でない漢字は、必ずひらがなで表記する ・専門用語を使う場合は、説明を入れる """ #あなたに指摘してほしいポイント ・誤字脱字 ・漢字などの誤変換 ・表記の揺れ ・事実関係の明らかな誤り ・論理構成の破綻 ・冗長な日本語の表現 ・読みにくい箇所 ・DX初心者にはわかりにくいと思われる表現 """ #その他 ・問題点を指摘するだけでなく、具体的な修正案を併せて提案してください ・問題点と修正案は箇条書きにしてください ・問題点を指摘する際は、その箇所が文章のどのあたりか、わかりやすく提示してください ・どんなに細かいことでも、あなたが気づいたことがあれば、全て指摘してください """ |

少し長いプロンプトとなりました。長文のプロンプトを作成するのは面倒ですが、GPTを作る際にプロンプトをしっかり作り込んでおくことで、利用のたびに入力し直す必要がなくなるので、後々の生産性向上の効果が高くなります。

なお、今回のGPT作成では、ユーザーからの最初の発言で記事のURLやWordファイルを与えることを想定しているため、「会話のきっかけ」は空欄にしています。「知識」は使用せず、「機能」についてはデフォルト設定です。

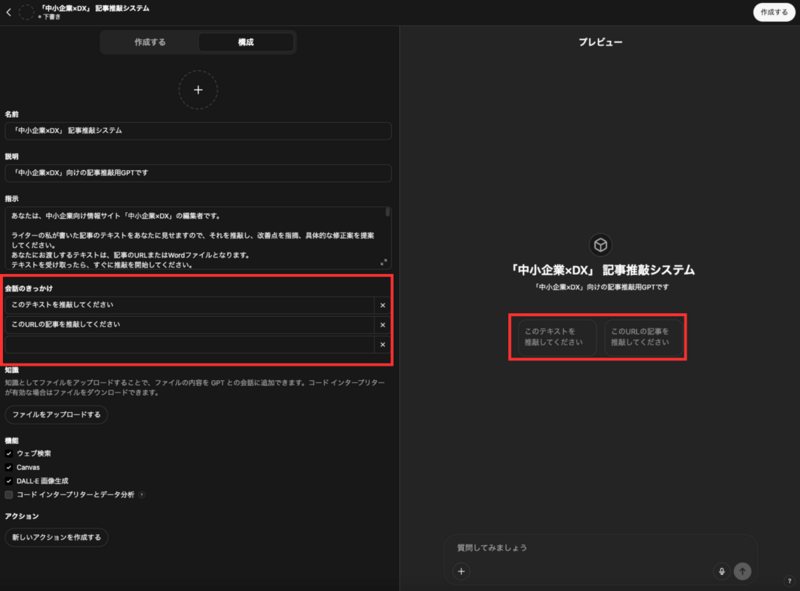

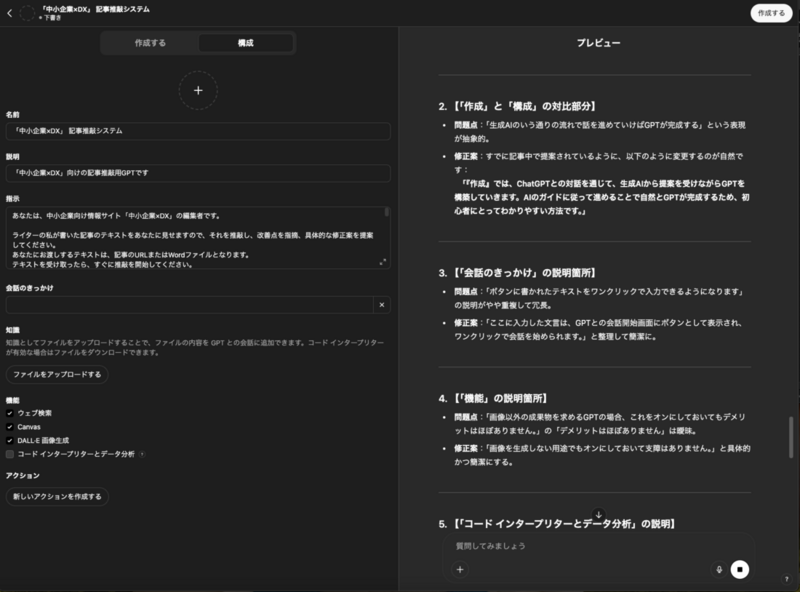

作成したGPTの挙動を確認

次に、作成したGPTの挙動を、画面右のプレビューで確認します。本稿の公開前の初稿を、このGPTに入力して、どのような修正が提案されるかを確認しました。画面3は、その生成結果です。

オリジナルGPT「中小企業×DX 記事推敲システム」で推敲した結果、10箇所について修正案が提示されました。以下の囲みが具体例の一つです。

| 2. 【「作成」と「構成」の対比部分】 ・問題点:「生成AIのいう通りの流れで話を進めていけばGPTが完成する」という表現が抽象的。 ・修正案:すでに記事中で提案されているように、以下のように変更するのが自然です: 「『作成』、ChatGPTとの対話を通じて、生成AIから提案を受けながらGPTを構築していきます。AIのガイドに従って進めることで自然とGPTが完成するため、初心者にとってわかりやすい方法です。」 |

確かに、修正後のほうが読者に対して親切な表現となっている印象を受けます。他の指摘や修正案も、どれも納得感のあるものでした。

すべての提案を採用するかどうかはともかくとして、執筆者として参考になる指摘ばかりです。特に、「プロンプト」の用語が「ブロンプト」と誤記されていた箇所があり、そこに対する指摘があったのは助かりました。人の目で見つけにくいミスを発見するのは、AIの得意技です。

また、修正提案の最後には「必要であれば、この文章のリライト版(全面修正済みテキスト)を作成することも可能です。ご希望があればお知らせください!」という一文も添えられていました。ここで「リライトをお願いします」と指示すれば、修正点をすべて反映した原稿を出力してもらえます。

ただし、生成AIにリライトをさせた場合、AIが問題点として指摘した以外の箇所も編集してしまうことが多いので、注意が必要です。AIにリライトさせた場合には、ファクトチェック(事実関係の確認)をしておきましょう。

問題がなければGPTを保存して完成

挙動を確認して問題がなければ、右上の「作成する」ボタンを押し、GPTの共有範囲を設定して終了です。GPTの共有方法について、詳しくは本連載の第3回で解説しています。

作成した後のGPTは、いつでも再編集が可能です。今回はGPTを一度保存した後、「作成」方式で「このGPTの内容に適合するプロフィール画像を作ってください」と依頼し、プロフィール画像を設定しました。

今回、カスタマイズにより作成したGPTは当メディアの記事に特化した文章推敲ツールでしたが、プロンプトを適宜変更すれば、企業のオウンドメディアやブログ、SNSなどに適応したGPTを構築することが可能です。

また、既存の記事を「知識」機能によって学習させることで、メディアやWebサイトのテイストにより深く配慮した推敲もできるようになります。そこで次回は、「知識」機能の使い方について解説しましょう。

| ここがポイント! |

| ●構成」方式では、「指示」欄にまとめてプロンプトを入力する。 |

| ●プロンプトをユーザー自身で考えて入力する「構成」方式は、細かい指示を与えたい時に向いている。 |

| ●作り込んだプロンプトにより、後々の生産性アップの効果が高まる。 |

| ●生成AIに文章をリライトさせた場合は、ファクトチェックを行う必要がある。 |

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら