2025年某月某日――多忙を極めたプロジェクトがようやく終わった。会社からの帰途、ひとり乾杯したくなった。最近、足を運ぶようになったデジタル田園酒場と呼ばれる飲み処に立ち寄ることにした。

店に到着した私は、6杯まで日本酒を自由に飲めるメニューを選んだ。支払いを済ませると、ずらりと並んだIoT日本酒ディスペンサーから気分に合わせた酒を選ぶ。盃を置いてスマホ画面に表示されたQRコードをタッチしてディスペンサーに読み込ませた。日本酒が自動で注がれる。何とも不思議な気分だ。注ぎ注がれつつ飲む日本酒もよいが、時にはこうした気軽に飲めるスタイルもよいものである。

酒のアテを選びながら店員さんと会話を楽しむ。今日、入荷したての日本酒があるから飲んでみてとのこと。二杯目は、それにしようか。

店内には、大画面の液晶モニターが設置されている。画面ではVTuberのバーチャル店員が地酒の楽しみ方を紹介していた。映像コンテンツを見ながらツマミが供されるのを待つ。店内にはカメラが設置されており、それを通してVTuberは店内の様子を見られるという。

「何かいいことあった」。バーチャル店員が、語りかけてきた。「大きなプロジェクトが成功してね。一人で祝っているんだよ」と返す。

ツマミが供されたタイミングで、一杯目を飲み終えた。皿を受け取り、店員に勧められた日本酒を注ぎに行く。残りはどれを飲もうか、そう考えながら。

こうした新しい飲酒スタイルを、『IoT日本酒ディスペンサー「のまっせ」』を開発して実現したのは、株式会社シンク(本社:福島県会津若松市)。同製品により、旅館や飲食店などの省人化・省力化を実現すると共に、デジタル田園都市国家が推進される中でデジタルを積極活用した地域づくりに取り組んでいます。

会津地方初のITベンチャーとして起業

シンクは、コンピューター理工学に強みを持つ会津大学の卒業生が起業(法人化は1998年)した情報システムやネットワークの開発・運用、ソフトウェア開発などを手掛けるIT企業です。

もともとのベンチャー志向に加え、「せっかく情報技術に特化した会津大学が創設されたにも関わらず、卒業後の就職先としてIT関連企業が市内にはなかった。このため卒業生の受け皿になりたいとの思いも起業の背景にはあった」(事業管理本部・本部長兼かんます事業推進グループの芳賀康博氏)とのこと。

会津地域の有名企業やさまざまなステークホルダーのバックアップを受けながら、システム開発とネットワークソリューション分野を事業の2本柱として成長してきました。

会津若松市や近隣自治体の基幹システムの運用保守、一般企業のシステム開発やネットワーク構築などに強みを持ち、官公需要が半分を占めるなど安定した経営基盤を抱えています。こうした事業ドメインを考えると、酒場経営とはほど遠い印象を受けます。

開発のきっかけは取引先のひと言

転機は、新型コロナ禍が発生する半年前に地元の温泉宿からシンクの社員に相談があったこと。この宿では、ダイニング改装に伴い新たなサービスとして日本酒飲み放題の提供を検討しましたが、従業員が給仕業務に縛られてしまうこと、また人手不足から利用客を待たせる可能性があることに頭を悩ませていました。そこで、こうした課題を解決したいと、「自動で酒を注げるようなシステムはないだろうか」とシンクの社員に声をかけたのです。

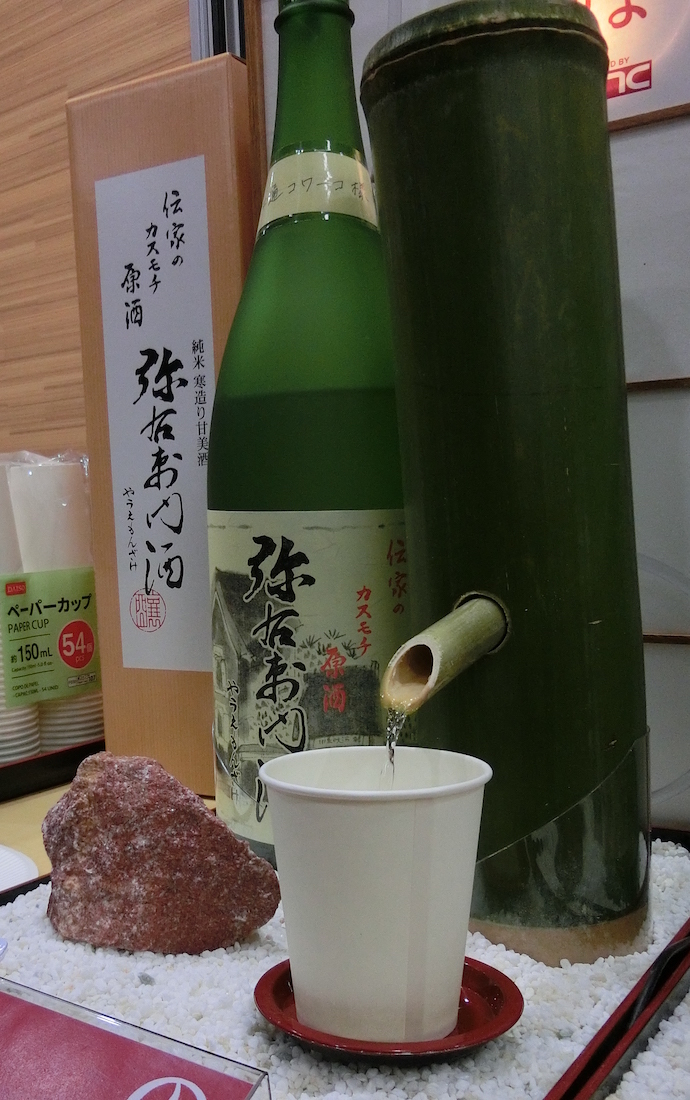

相談を持ちかけられた社員は、本業と並行してひとりで開発を進めます。そして誕生したのが、竹製の自動給仕機『IoT日本酒ディスペンサー「のまっせ(第1世代モデル)」』でした。

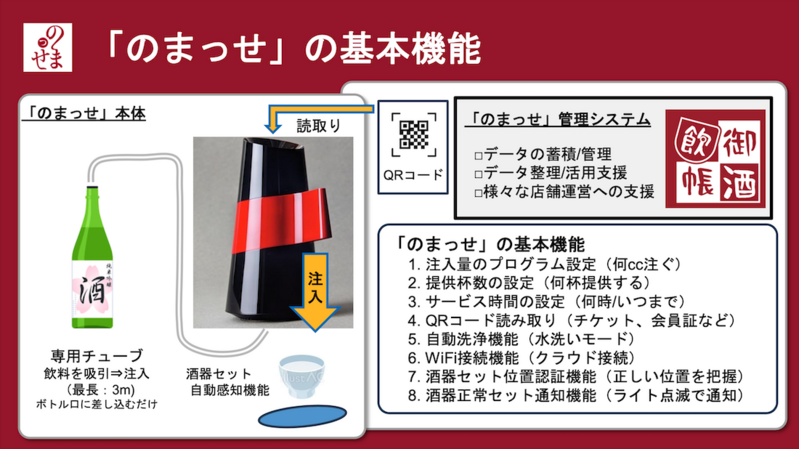

「のまっせ」は、モーターとパイプ管で日本酒(*1)を吸い上げて一定量で止まるようにプログラムされた自動給仕機器。注入量(何cc注ぐか)やサービス時間(例えば、2時間コースであればサービス時間終了で停止)、提供杯数などを設定できます。これらの機能により給仕担当者を不要とし、現場の省人化・省力化に貢献します。

(*1)炭酸以外の飲料であればジュースなどにも対応可能

さらに、顧客の属性や嗜好などをデータ化できることも大きな特徴です。管理システムと専用アプリ「御酒飲帳」を用いて、飲んだ酒の種類や杯数、量、時間帯などのデータを顧客の属性情報と共に収集・蓄積することができ、これらのデータをもとに新たな商品開発やマーケティング戦略の展開を可能とします。

「のまっせ(第1世代モデル)」は、社内と取引先から高い評価を得ます。そうした中、非接触というキーワードが注目された社会情勢下、このIoT日本酒ディスペンサーは正式な社内プロジェクトへと移行しました。

竹製の第1世代モデルは風情があり引き合いは多かったものの、手作りのため量産には不向きだったこと、劣化が進みやすく衛生面に影響することなどの課題がありました。旅館やイベントなどで需要が高まる中、第2世代モデルを開発し製造もメーカーに依頼しました。

第2世代モデルは日本酒提供を主用途としたデザインであり、空き瓶をディスペンサーの上に置けることなどが特徴です(現在は生産中止/在庫のみ)。

2023年3月には、高コストや省スペース化といった第2世代モデルの課題を解決した第3世代モデルを開発しました。従来から小型化され機動性が高く、旅館や飲食店、イベントなど活用の幅が広がっています。

ショールーム化を目的に自ら酒場経営へ

「のまっせ」プロジェクトは、新しい日本酒の飲み方を実現すると共に、省人化・省力化による人手不足解消、飲食に関する顧客データを活用したDX推進などの牽引役として期待されています。

とはいえ、IoT日本酒ディスペンサーというジャンルが従来になかったこともあり、当初は「説明してもなかなか理解してもらえなかった」(芳賀氏)とのこと。そこで、実際に「のまっせ」を見て体感してもらうショールーム的な位置付けとして冒頭の『デジタル田園酒場「かんます」』をオープンしたわけです。

実体験の場であると共に、かんます酒場の目的について芳賀氏は次のように語っています。「当社は、ここまで地域に助けられて成長できた。場所がら観光客も来る。さまざまな方が集まって交流してもらい、少しでも地域貢献の場として活用してもらえればとの思いで出店した」と。

かんますとは、会津地域の方言で「かき混ぜる」という意味。「さまざまな人々が交流し情報が集まり、かき混ざることにより、新たなことが発信できればとの思いがある」(同前)といいます。

デジタル酒場を冠するだけに、IoT日本酒ディスペンサー以外にもデジタル技術が取り入れられています。例えば、バーチャル店員「ほのり」です。

「ほのり」は、かんます酒場の看板娘ともいえる存在で、いわゆるVTuber(*2)です。かんます酒場のPRや、時に店内での接客をこなします。

(*2)バーチャルYouTuber。2Dや3Dのキャラクター、またはキャラクターを用いて配信を行うYouTuberのこと

毎週、YouTubeをプラットフォームに定期的にライブ配信が行われ、その配信は「かんます」店内の8K液晶ディスプレイにも映し出されます。配信者は店内設置のネットワークカメラで店内の様子を見ることができ、ほのりと来店客との双方向でコミュニケーションすることも可能です。

現在は、テキストベースでのやり取りですが、いずれは音声によるコミュニケーションの実現を検討しています。

将来はビッグデータの活用も視野に

『IoT日本酒ディスペンサー「のまっせ」』は、現場の省人化・省力化に大きく貢献していますが、DX視点で見た場合に注目されるのは収集し蓄積された膨大なデータ、いわゆるビッグデータの活用でしょう。

この点、シンクでは自治体と連携したデータ活用を視野に、「飲酒情報をいかして酒造りから観光まで幅広く活用したい」(芳賀氏)との構想を描きます。特にデジタル活用に積極的で、「スマートシティ会津若松」を掲げる同市に本拠を構えるだけに、シンクの構想は現実味を帯びています。

その課題は、データを利活用するための体制を、いかに整えるかでしょう。現状、収集データは「のまっせ」を導入した顧客先に蓄積されます。シンクが経営する「かんます」でも飲酒データは蓄積されますが、データ量は十分ではありません。いかに顧客先と連携してデータを集約していくかが、今後の展開におけるポイントとなりそうです。

「顧客先のデータ活用の支援、将来的には分析データの提供やデータを用いたコンサルティング事業などにも取り組みたい」と芳賀氏。何気ない顧客のひと言と、ひとりの社員の挑戦から始まった「のまっせ」プロジェクトが、大きな可能性を秘めていることは確かです。大上段に構えて取り組まずとも、DX推進の端緒は身近にもあるという好例ではないでしょうか。

| ここがポイント! |

| ●旅館や飲食店など現場の人手不足を、デジタル技術を用いたIoT日本酒ディスペンサーによる省人化・省力化で解決。 |

| ●顧客データの収集・蓄積にも対応し、マーケティング戦略や新商品開発にも貢献。 |

| ●デジタル田園酒場と称した居酒屋を経営し、ショールームとデータ収集の拠点として活用。 |

| ●ビッグデータにより自社のみならず、地域や顧客先のDX推進を構想。 |

外部リンク

株式会社シンク デジタル田園酒場「かんます」 バーチャル店員「唎酒師VTuberほのり」

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら