大きな転換期を迎えている日本経済にあって、大企業だけでなく中小企業にもデジタル変革(DX)が求められています。

DXに対する理解度も広がっており、独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査(*1)によると、調査対象企業のほぼ半数が「DXを理解している」と回答しています。とはいえ、DXへの取り組みを進めている企業(取り組みの検討も含む)は増加しているものの、必要性を感じながら取り組めていない企業も3割を超えている状況です。 (*1)出典:「中小企業DX推進に関する調査(2023年)」より抜粋

中小企業においてDXが進まない背景には、「デジタル人材不足」や「予算確保の難しさ」、「何から手をつければよいか分からない」といった理由があることが、さまざまなアンケート調査から明らかにされています。

そもそも、DXは単にデジタル技術を用いて業務の効率化や生産性アップを実現するだけが目的ではありません。新たなビジネスの創出や社風の変革など経営戦略にも関わるものだけに体系的に取り組むことが求められ、この点も中小企業においてDXが進みにくい要因となっているようです。

こうした状況下、注目したいのは国が用意している企業DXを推進する数々の施策です。DX推進に課題を抱える中小企業にとっては、DXへの入り口となる「デジタルガバナンス・コード」がDX推進のガイドとなりそうです。

そして、デジタルガバナンス・コードを実践していくうえで、ぜひ取り組みたいのが「DX認定制度」です。以下、同制度について詳しく見ていきましょう。

DX推進の戦略や体制の構築に効果

DX認定制度とは、2020年5月15日に施行された「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づくもの。前述した、デジタル技術による社会変革が推進される時代において経営者に求められる対応の指針となる「ガバナンス・コード」の基本事項に対応しており、同認定を取得することでDX推進の準備が整っていることを国が認めた証となります。

なお、2024年9月に最新の「デジタルガバナンス・コード3.0」が策定されたことに伴い、DX認定制度も2024年12月から改定された認定基準の適用が始まりました。後述する認定申請では、新基準に沿うことが必要です。

2020年の施行以降、徐々に認知度も広がり、直近の一年間(2024年10月時点)で認定事業者は1.5倍、中小企業に限定すると2倍に伸びています。とはいえ、まだまだ認定事業者は多くありません。

認定取得には、さまざまな利点があります。例えば、先行して認定を取得した事業者へのアンケート調査「DX認定事業者アンケート結果(2024年)」を見ると、そのメリットが見えてきます。

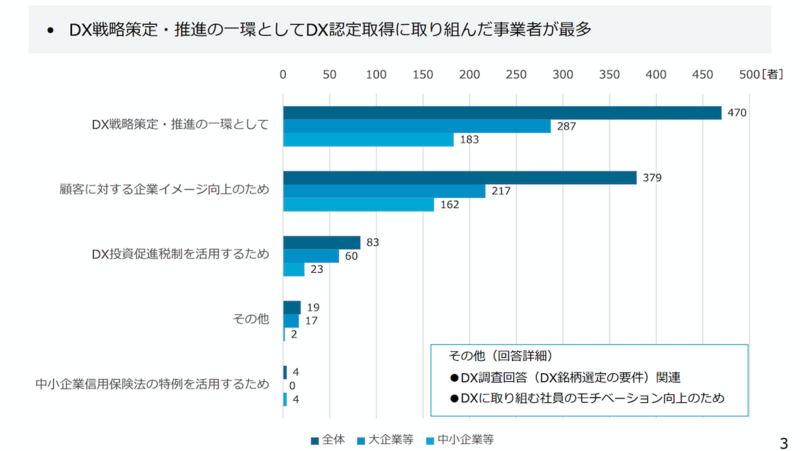

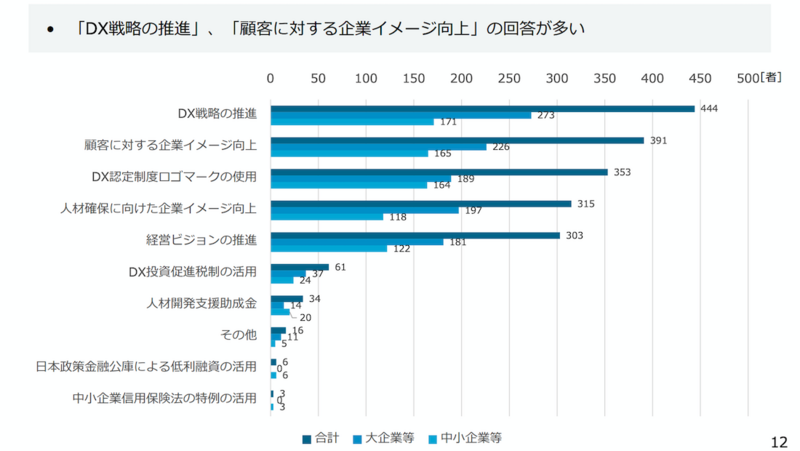

DX認定を取得しようと思った動機についての質問では、「DX戦略策定・推進の一環として」と回答した事業者が最多。認定を取得したことによる効果については、「DX戦略の推進」や「顧客に対する企業イメージ向上」などの回答が多い結果となっています。

また、具体的な効果として、さまざまな声が挙がっています(*2)。例えば、「社内全体でDXを積極的に推進していく機運が醸成された」や「経営層の理解と関与が深まり、DXを企業成長の重要な柱として位置づけることができた」など、DX推進の体制や戦略に関わるものが見られました。 (*2)経済産業省「DX認定事業者アンケート結果(2024年)」より抜粋

また、「DX認定を取得したことで、認知度の向上につながり顧客からの問い合わせが増えた」というビジネス機会の拡大、「DX推進に積極的という印象からキャリア採用に好影響があった」「社員のDX人材の育成につながった」など、人材面で効果もあったようです。

認定事業者に対して金融や税制、助成金で支援措置

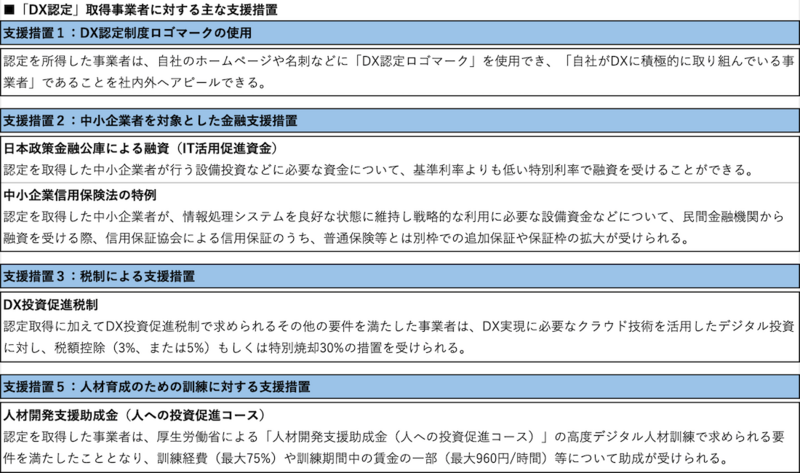

DX認定を取得することは、単にDX推進のマイルストーンとなるだけにとどまりません。認定事業者は支援措置を受けられるなど、さまざまなメリットがあります。下記は、主な支援措置です。

認定を受けた事業者は、自社のホームページや名刺などで「DX認定ロゴーマーク」を使えるようになります。積極的にDXに取り組む企業として、社内のみならず対外的にもPRできるようになり、前述したようなビジネス機会の増大につながる可能性が期待できそうです。加えて、金融支援や税制面、助成金などの実利面での措置には興味が引かれるのではないでしょうか。

例えば、デジタル人材の不足に対する解決策の一つは社員のリスキリングですが、DX認定の取得により厚生労働省の「人材開発支援助成金」を最大限に活用できるようになります。また、DX推進の際に必要な投資についても基準よりも低い特別利率で融資を受けられる点はメリットでしょう。

これら以外にも、認定を取得した事業者はDX認定事業者として独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のホームページでの公表、デジタルガバナンス・コードに沿った中堅・中小企業等の優良事例を選定する「DXセレクション」へ自薦での応募が可能となります。

DX認定の制度設計と申請の概要

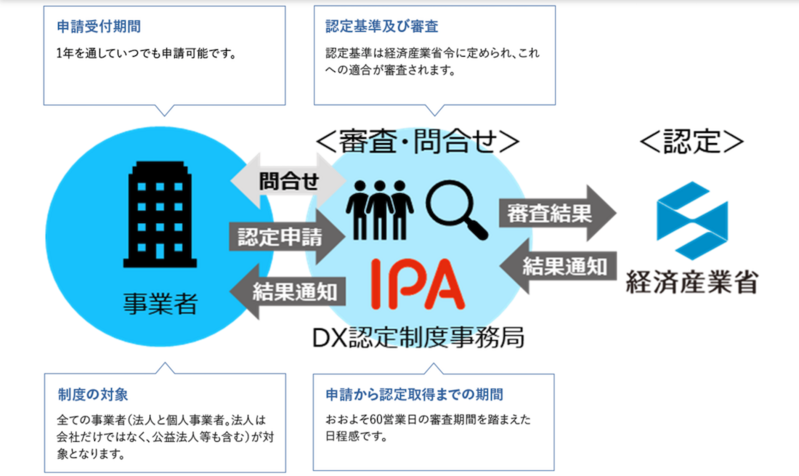

では、具体的な制度設計と申請の概要やポイントを見ていきましょう。DX認定制度は経済産業省が管轄し、IPAが事務局として申請受付や審査など全般を担います。

DX認定制度の対象となるのは、中小企業を含めた全事業者です。法人と個人事業者、法人には公益法人なども含まれます。申請手続きや認定適用、認定維持などに費用は発生しません。

コスト的な面での心配はなさそうです。とはいえ、取得のハードルが高いのではとの不安を抱く中小事業者もいるかも知れませんが、同制度の趣旨は「企業がデジタルにより自社のビジネスを変革する準備が整っている状態」であるかどうかを認定することです。

あくまでも、申請事業者がDX推進に向けた準備ができているかどうかを判断するものであって、DXの達成度合を測るものではありません。ですのでハードルは決して高いものではなく、むしろこれからDXに取り組もうという事業者にとって好適な制度でといえるのではないでしょうか。

もちろん申請には、理解すべきことや準備が必要です。その詳細は他に譲りますが、全体像を掴むうえではIPAの「DX認定制度」サイトや「DX認定制度 申請要項(申請のガイダンス)」、「申請チェックシート」などが参考となります。

取得申請で押さえておくべきポイント

押さえるべきポイントはいくつかありますが、特に大切な点は「デジタルガバナンス・コードに沿うこと」と「対外的にDX推進への取り組みを公表すること」です。

デジタルガバナンス・コードは、経済産業省がDXを推進していく指標の一つとして掲げているもの。経営者が企業価値を向上させるために実践すべき事項をとりまとめた内容となっており、冒頭で言及したように企業がDX戦略を策定して体系的に取り組みを進めていくガイド的な役割を担います。DX認定では、このデジタルガバナンス・コードがベースとなります。

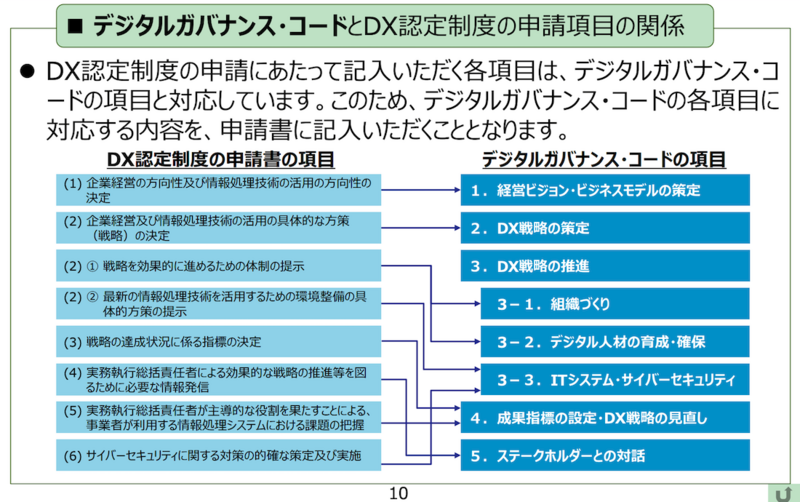

このため、申請にあたって記入すべき項目などは基本的にデジタルガバナンス・コードの項目と対応しています。つまり、DX認定所得には認定基準が記載された同コードを理解して、その要件に沿うことが求められるわけです。

また、審査では「DX推進の準備に向けた準備状況を公表媒体により対外的に示していること」が求められます。最も代表的なものとして、事業者のホームページなどのWEBサイトが挙げられています。ただし、単にサイトに掲載されていればよいわけではなく、公表されているページを見つけやすいことが求められます。トップページからたどれない、探しにくい、検索でヒットしないといった場合には、認定されないことがあるようです。

なお、ホームページ以外の方法で対外的に公表している場合、「公表を行っていることを明らかにする書類」の添付が必要となります。

申請そのものは難しくありませんが、事前に取り組むべきことは多々あることは念頭に置く必要があるでしょう。申請後、不備があって認定を受けられなかったとしても、不備部分を修正して改めて申請が可能です。何度かやり取りを繰り返すことで、認定を取得できるものと思われます。

申請から審査結果の通知まで60日ほど。認定の有効期間は、適用された日から2年間。更新することもでき、その場合には有効期間が切れる前に「更新申請」が必要となります。

| ここがポイント! |

| ●適用を受ける中小事業者が増えている「DX認定制度」。 |

| ●事業者のDX推進へ向けた準備や体制が整っていることを経済産業省が認定する制度。 |

| ●DX戦略の推進に体系的に取り組める他、金融や税制などの支援措置がメリット。 |

| ●デジタルガバナンス・コードの理解が認定取得の大きなポイント。 |

外部リンク

DX認定制度(経済産業省)=https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html DX認定制度の申請について(IPAのHP内)=https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/about.html DX認定制度 申請要項(申請のガイダンス)=https://www.ipa.go.jp/digital/dx-nintei/ug65p90000001jbd-att/000086670.pdf 経済産業省「デジタルガバナンス・コード」とは=https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html

無料会員のメリット

- Merit 1 -

企業向けIT活用事例情報のPDFデータをダウンロードし放題!

- Merit 2 -

本サイト「中小企業×DX」をはじめ、BCNのWEBメディア(「週刊BCN+」「BCN+R」など)の会員限定記事が読み放題!

- Merit 3 -

メールマガジンを毎日配信(土日祝を除く)※設定で変更可能

- Merit 4 -

イベント・セミナー情報の告知が可能!自社イベント・セミナーを無料でPRできる

- Merit 5 -

企業向けIT製品の活用事例の掲載が可能!自社製品の活用事例を無料でPRできる

無料会員登録で自社製品の事例をPR!

企業向けIT製品の活用(導入)事例情報を無料で登録可能!

新規で会員登録される方は会員登録ページ、(すでに会員の方は、会員情報変更ページ)より、会員登録フォーム内の「ITベンダー登録」欄で「申請する」にチェックを入れてください。

未会員の方はこちら